1工程概况 徐州市城市轨道交通5号线一期工程04标段起点位于路口东侧既有1号线换乘站狮子山站,狮子山站–民富园站区间线路出狮子山站后沿和平大道向东走行,拐向东南斜向下穿三八河、民祥园小区后进入民祥园路,到达位于民祥园路与汉景大道交叉口处的民富园站。圆形单线单洞,隧道拱顶覆土9.90~18.4m,线间距14.0~15.3m,采用矿山法施工,安排联络通道。

1工程概况

徐州市城市轨道交通5号线一期工程04标段起点位于路口东侧既有1号线换乘站狮子山站,狮子山站–民富园站区间线路出狮子山站后沿和平大道向东走行,拐向东南斜向下穿三八河、民祥园小区后进入民祥园路,到达位于民祥园路与汉景大道交叉口处的民富园站。圆形单线单洞,隧道拱顶覆土9.90~18.4m,线间距14.0~15.3m,采用矿山法施工,安排联络通道。

2工程地质条件

徐州市地形特点为冲积平原,包括泛滥平原、黄河故道高地、滨河浅滩、背河洼地、坡平地等。徐州地理位置在褶皱束的中段,5号线穿过潘塘断陷盆地,具有徐州复式背斜和贾汪复式向斜(西南延伸段)、大庙复式背斜。区间隧道结构底板埋深16~26m。隧道主要在晚更新世土层、奥陶系灰岩及溶洞、石炭系灰岩、砂质页岩、砂岩、灰岩及溶洞中通过。穿越段岩土体性质变化大,另外受构造等影响,深部基岩节理裂隙发育,强度变化大,局部岩体强度高,掘进困难,且局部岩溶较发育,狮子山站–民富园站区间沿线基岩主要为奥陶系中统阁庄组(O2g)灰岩。

3岩溶主要发育特征及类型

根据本区间初勘阶段横波地震、瞬变电磁法、微动法的综合物探解析结果,在民富园站–中央活力区北站区间物探异常分布圈定破碎带或岩溶发育区12处,钻孔验证2处,在阻区、低速区,剖面上408~424m位置,异常中心标高5.000m1处岩溶;在低阻区,剖面上107~117m位置,异常中心标高–35.000m有1处岩溶;在低速区剖面上0~8m位置,异常中心标高16.000m的岩溶已经钻孔验证;低速区110~1120m,异常中心标高10.000m的岩溶已经钻孔验证。其中岩溶剖面上最小位置0~8m,最大异常标高16.000m,最小–35.000m,剖面上最大位置408~424m,本区间的岩溶属中等发育。

3.1岩溶发育规律

3.1.1溶洞的空间分布规律

根据区域地质资料及勘察的成果,本工点岩溶在区间隧道具体如下: 左线为 右 C K16+014.365~YCK16+095.000段和 右CK16+8 40.000~右CK16+865.000段及右CK16+ 930.000~右CK16+995.526段; 右线为右CK16+ 014.365~YCK16+100.000段和右CK16+880.000~右CK16+995.526段岩溶较发育。

3.1.2溶洞发育的规模

徐州轨道交通5号线溶洞是以中小型溶洞为主,局部发育呈现串珠状溶洞,钻孔发现的39个溶洞里面,有58.97%的溶洞高度小于1.0m,82.05%的溶洞高度小于2.0m,92.31%的溶洞高度小于3.0m,平均高度约1.91m,最大溶洞高达6.30m(D5Q14X4Z18)。

3.1.3溶洞充填物特征

根据钻探揭露,本工点溶洞充填物主要为棕红色、褐黄色粘性土夹风化碎石,充填物状态不一,钻探过程中普遍出现漏浆现象。充填物主要以硬塑状态为主,夹部分灰岩、泥质灰岩碎块,占比92.31%;部分软塑~可塑状态粘性土夹风化碎石半充填,少部分溶洞半充填,共揭示3个,占比7.69%。

3.2岩溶发展趋势及岩溶洞隙稳定性分析

场地下伏基岩有灰岩分布,富含岩溶水。近10年来因徐州地区控制地下水的开采,场地内地下水流动性减弱、水位呈上升趋势,岩溶不具备进一步发展的条件。但本区间工程建设及邻近车站建设时需进行大规模的降水工作或场地附近的地下水开采增加,都将显著增强地下水的流动性,可能造成岩溶进一步发展。区间基岩埋深 6.90~19.00m,隧道从土层、灰岩、砂质页岩、砂岩、溶洞中通过。

受成因、构造作用影响,本工点岩体破碎、裂隙发育,强度变化大,基岩面起伏较大,且存在较多溶洞,地基岩土工程特性在横纵方向上差异较大。综合判定本工点属不均匀地基。

4岩溶地质问题分析及处理措施

徐州轨道交通5号线岩溶地质在施工过程中对区间隧道的影响与其的部位及岩溶形态的大小相关。施工时在隧道掘进范围内提前做好防护措施:杜绝在隧道掘进施工中因施工机械或岩溶地质问题发生人员坠落、突水、突泥等事故;对隧道底板下0~5m部分进行高压冲洗后进行高压充填注浆;对全充填和规模较小的溶洞,进行高压注浆充填处理;对基底面处的溶洞在基底下约30cm范围内用混凝土填到基底;对隧道底板5~10m、基坑底板下5~10m:因溶洞有继续发育的可能性,对线路影响大,必须对发现的岩溶根据稳定性验算结果进行有针对性的处理。隧道顶板大于5m、隧道底板大于10m、基坑底板下大于10m,因溶洞有继续发育的可能,必须对这一深度内的岩溶按稳定性验算结果进行有针对性的处理。

4.1溶洞与区间隧道结构位置关系

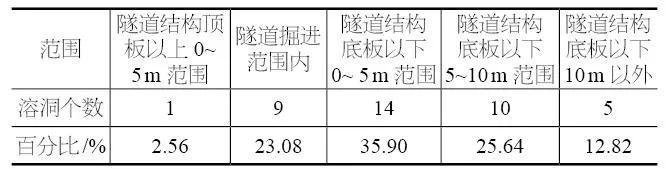

场地内共计39个钻孔揭露溶洞,场地内溶洞与区间隧道结构顶底板关系见表1。

表1溶洞与区间隧道结构关系

根据统计结果,钻孔揭露的溶洞中,23.08%的溶洞处于盾构区间掘进范围内,隧道底板5m范围内的溶洞占比25.90%,施工时应注意盾构机姿态的控制,所以施工时必须对隧道洞顶及底板进行注浆加固处理。

4.2对岩溶地基进行加固处理,确保地基稳定

中风化灰岩属于高强度地基,对于岩溶岩体要充分考虑岩溶对建筑物地基的影响。施工过程中存在盾构机陷落栽头风险和地基稳定问题。按以往统计结果33.33%的溶洞位置在隧道底板下5m左右范围,溶洞高度0.10~4.20m,对地基稳定性有一定的影响,因此隧道施工时,要提前对隧道底板下溶洞进行注浆加固处理;对位置在隧道顶的部分溶洞,要求其充填物必须是粘土夹风化碎石,局部为半充填、空洞,必须进行注浆加固处理,区间隧道各深度范围溶洞性质统计见表2。

表2区间隧道各深度范围溶洞性质统计

4.3 对溶洞进行注浆处理,对突水、突泥问题进行盾构法施工

因为岩溶问题而且岩溶水水位高于隧道底板,在施工过程中容易出现岩溶水涌入等突水隐患,因此必须使用盾构法施工,当隧道在基岩中穿越时,遇见溶洞,根据统计盾构区间范围内的溶洞有9个,占比23.08%,溶洞高度0.30~5.30m,盾构掘进时应加强对洞身及隧底岩溶探查及处理,因此必须对溶洞进行注浆处理。

地铁隧道施工过程中岩溶水会涌入或击穿洞壁出现突水、突泥等问题,小型溶洞主要处理分地面充填和隧道内加固。

(1)地面充填加固。根据工程经验,当溶洞位于隧道结构底板5m范围内时,宜采用物探结合钻孔查明溶洞分布情况并采取相应的处理措施。一般采取地面钻孔充填加固,据已有钻探成果,隧道结构顶板附近及隧道范围有岩溶发育,应充分注意并采取相应的处理措施。

(2)隧道内加固措施。隧道内根据实际情况决定是否进行二次注浆加固。

4.4盾构施工措施

(1)徐州轨道交通5号线应使用复合式土压平衡盾构机进行施工,及时注意围岩软硬不均对盾构施工的影响。另外,局部基岩强度较高,设备选型时需充分考虑其不利影响。盾构法设计和施工时重视盾构进出洞、下穿重要建(构)筑物、河流等重要节点控制工作,重视溶洞处理、工作面岩土软硬不均、地下水突涌等不利地质条件,采取合理的技术措施。

(2)本区间基岩以可溶岩为主,岩溶中等发育且富含地下水,由于岩溶及裂隙岩溶地下水埋藏条件复杂,分布不均匀,盾构隧道施工前建议对岩溶区的溶洞进行注浆处理,以降低隧道施工涌水与坍塌的可能性,并增加下部地基的稳定性及施工的安全性。

本场地岩溶强发育且发育无规律,岩溶发育情况对区间建设影响大,根据实际情况详细勘察后再施工。

(3)5号线项目场地地表水体为三八河,河面宽35m左右,河床位于(2)–3a–3、(5)–3a–4a粘土层中。本区间盾构局部在硬塑状(5)3a–4b层含砂姜粘土、(5)3a–4a层粘土中通过,受砂姜石分布、含量、大小、硬度不均等影响,围岩软硬不均,且(5)3a–4b层中贮存微承压水,施工过程中经扰动后,无支护情况下易产生掉块、坍塌现象,施工过程应加强超前支护工作。

(4)围岩软硬不均时可能会引起盾构机体摆动增加,给掘进方向的控制带来困难;合理控制盾构机,防止偏向,要“勤纠偏、缓纠偏”在区间岩土层变化较大处适量调整。

(5)施工过程中应建立各项应急预案,做到在可控状态下施工,把施工风险和对环境影响降低到 最低。

5结论

徐州市区间隧道岩土体软硬不均,强度变化大,且存在较多的溶洞,地基岩土工程特性在横纵方向上差异较大。综合判定本工点属不均匀地基。按照勘察结果,轨道交通5号线地层结构较为复杂,属于岩溶发育地段,采取合理的加固处理方法和盾构法施工措施,就能适合工程建设需要。