1.概 述 高温车辙是直接反映沥青路面路用性能的典型现象之一,境内外学者根据产生原因将沥青路面车辙现象归纳为典型的3种形式,分别为:结构性车辙、失稳性车辙与磨耗性车辙[1,2]。我国沥青路面结构的典型形式是半刚性沥青路面结构,路面结构整体强度高,竖向变形小,路面发生整体结构性车辙的可能性较低。磨耗性车辙是在车辆荷载和环境因素作用下因沥青面层的材料被持续不断地磨耗损失形成,我国沥青路面设计长期以来主要通过采用高抗磨光的优质磨耗层碎石和高性能改性沥青来解决该问题。失稳性车辙是在荷载和温度耦合作用下沥青面层发生剪切破坏而产生的永久侧向流动变形。失稳性车辙与交通渠化存在较大的关联,通过现场观测发现,沥青路面的失稳性车辙主要发生在车道轮迹带位置,轮迹带沥青面层下陷或向两侧推移,形成U型或W型辙痕。失稳性车辙在沥青面层车辙中比例高达90%以上[3]。

1.概 述

高温车辙是直接反映沥青路面路用性能的典型现象之一,境内外学者根据产生原因将沥青路面车辙现象归纳为典型的3种形式,分别为:结构性车辙、失稳性车辙与磨耗性车辙[1,2]。我国沥青路面结构的典型形式是半刚性沥青路面结构,路面结构整体强度高,竖向变形小,路面发生整体结构性车辙的可能性较低。磨耗性车辙是在车辆荷载和环境因素作用下因沥青面层的材料被持续不断地磨耗损失形成,我国沥青路面设计长期以来主要通过采用高抗磨光的优质磨耗层碎石和高性能改性沥青来解决该问题。失稳性车辙是在荷载和温度耦合作用下沥青面层发生剪切破坏而产生的永久侧向流动变形。失稳性车辙与交通渠化存在较大的关联,通过现场观测发现,沥青路面的失稳性车辙主要发生在车道轮迹带位置,轮迹带沥青面层下陷或向两侧推移,形成U型或W型辙痕。失稳性车辙在沥青面层车辙中比例高达90%以上[3]。

高性能改性沥青和抗车辙沥青碎石级配的研究是目前解决失稳性问题的主要方向,通过采用双层改性沥青路面结构和骨架密实性材料级配设计,使得近年来公路沥青面层的车辙问题基本上得到了控制[4-6]。但车辙问题的解决方向主要是通过强化材料高温性能,具体是采用价格相对昂贵与施工和易性相对较低的高性能改性沥青或添加抗车辙剂,大大增加了沥青路面的施工难度和综合造价。另外,对沥青路面的高温车辙设计缺乏对路面结构整体的思考,一方面认为中面层抗车辙功能定位适应所有路面结构设计,但实际情况是路面抗车辙层位应根据具体路面结构剪切应力分布确定;二是不考虑车道交通渠化引起的车道交通轴载谱双峰特征,车道内车轮荷载的主要作用区域在轮迹带位置,采用高性能沥青混合料全幅等厚铺筑的设计方案,造成沥青路面非主要荷载作用区域高温性能过度设计的问题;三是现有设计体系下,沥青路面高温永久变形(车辙)的设计使用年限往往低于10年,并不能达到沥青路面15年的设计寿命[7,8]。

深汕合作区处于广惠高速公路、深汕高速公路、国道G324和厦深铁路的交汇点,地处珠三角经济圈和海峡西岸经济圈的结合部。深汕合作区的最高气温38.7℃,沥青路面承受交通荷载和温度荷载的影响较大,在设计方面需要更加重视高温抗车辙铺装结构层的设计研究,以提高沥青路面抗车辙使用寿命。

2.高温抗车辙型沥青路面的设计构思

《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)与沥青路面设计相关的内容主要是沥青路面高温永久变形量的验算,确保路面结构整体竖向变形小于沥青混合料允许的竖向变形[7]。这个验算为沥青路面抗车辙功能需求的设计指明了大致的方向:提高沥青混合料的允许竖向变形量或通过路面结构组合和材料设计的优化使路面结构整体受力处于较低水平,降低路面结构整体竖向变形量。

开展高温抗车辙型沥青路面的设计主要思路为:

(1)针对初步拟定的路面结构组合和材料设计成果,利用ABAQUS有限元计算分析车轮荷载作用下沥青路面结构层剪切应力的竖向分布,确定路面结构主要承受剪切应力的深度范围,确定抗车辙设计层位;

(2)根据项目临近相接路段的车道交通量观测数据,统计分析本项目车道轮迹横向分布宽度范围,以确定车道内沥青路面抗车辙设计的宽度范围;

(3)通过(1)和(2),综合确定沥青路面结构高温抗车辙设计的断面区域,对断面区域内的材料进行针对性设计,确定沥青路面抗车辙设计的方案。

高温抗车辙型沥青路面的设计,以ABAQUS有限元开展路面结构力学计算,并参考《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)中高温永久变形验算公式对设计方案进行验算。

3.高温抗车辙型沥青路面结构设计

依托深汕合作区某公路工程,开展高温抗车辙型路面结构设计研究。该工程自然区划Ⅳ7区,设计年限为沥青路面15年,设计标准轴载为BZZ-100,交通等级为重交通。

3.1初步拟定沥青路面结构有限元建模

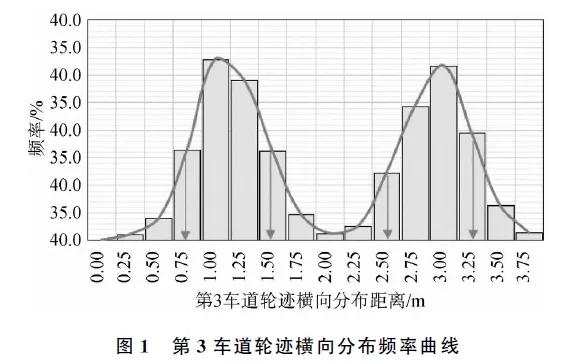

(1)车道轮迹分布频率调查。通过交通观测法对该项目临近相接路段(双向6车道)交通量进行调查,统计分析得到第3车道(临近硬路肩的重车道,车道宽度3.75m)的轮迹横向分布频率曲线图,见图1。

根据图1可知,3.75m车道内车轮轮迹的横向分布具有非常明显的双峰特征,轮迹分布频率较大的区域集中在车道宽度0.5~1.5m与2.25~3.25m,即为该车道左右两个轮迹带的宽度范围。根据左右轮迹带的宽度范围,亦可确定该项目沥青面层高温抗车辙功能设计的车道宽度范围:0.5~1.5m与2.25~3.25m。

(2)有限元建模及参数确定。根据依托工程初步拟定设计方案,见表1,通过ABAQUS建立二维6层连续体系路面结构模型,设路基底为完全固定,路基和路面两边仅受水平约束[10]。网格划分采用C3D8R单元。模型参数见表1。

在有限元分析中模拟车轮荷载作用在车道轮迹带范围内,荷载简化方式见图2,图中1、2、3、4分别表示双轮单轴车辆荷载的4个车轮在一个车道宽度范围内左右轮迹带区域内的荷载作用位置。

3.2初步拟定沥青路面结构力学响应特点

(1)沥青路面结构剪切应力分布特点。通过对初步拟定沥青路面结构进行静力学分析,得到车轮荷载作用位置沥青路面结构层剪切应力的竖向分布曲线见图3。图3中1、2、3、4分别对应图2中1、2、3、4车轮荷载作用位置。

由图3(a)可知,随着深度的增加,沥青路面结构层剪切应力逐渐变小。0~18cm沥青面层范围内剪切应力范围为0.338~0.513MPa,降低速率约0.66MPa/m;18~54cm基层范围内剪切应力几乎不变;54~121cm底基层及土基内剪切应力的降低速率相对沥青面层变缓,约0.47MPa/m;土基121cm以下部分的剪切应力基本保持不变,维持在0.053MPa。

由图3(b)可知,沥青中面层4~10cm深度范围内剪切应力随深度递减的速度最为急剧,递减速度约1.48MPa/m。上面层4cm深度范围内路面结构层剪切应力约为0.442~0.513MPa。

沥青上面层剪切应力为沥青路面结构层中最高的层位,而沥青中面层深度范围内的剪切应力变化最为急剧,不难推测对沥青上面层和中面层的抗剪切性能设计应该是沥青路面结构和材料设计的重点,这与当前高速公路高温抗车辙设计采用双层改性沥青路面的认识一致。

但从图3也可知,在标准轴载作用时下面层的剪切应力为0.338~0.397MPa,同样处于较高水平,在针对具体的路面结构进行设计时,应通过力学计算充分考虑不同层位路面结构所承受的剪切应力水平,指导具体路面结构的材料设计,以满足结构层的抗剪切需求。

(2)沥青路面结构竖向压应力分布特点。同理,可得到车轮荷载作用位置沥青路面结构层压应力的竖向分布曲线见图4。

由图4可以看出,沥青上面层和中面层深度范围内竖向压应力的水平较高且变化最为复杂。在沥青上面层和中面层层间深度位置,1、3车轮荷载位置的竖向压应力约为2、4车轮荷载位置竖向压应力2.25倍。下面层及以下结构层中竖向压应力随深度逐渐降低,路基内部竖向压应力基本上维持在0.12MPa以内。

3.3路面结构方案与力学响应仿真分析

(1)抗车辙沥青路面结构方案与有限元建模。根据上述路面结构各个层位的应力分布特点,可推断沥青路面结构同时承受剪切应力和竖向压应力的主要区域为沥青中面层。考虑本项目车轮轮迹带在设计车道上的分布宽度范围,从沥青路面抗车辙功能设计需求的角度出发,在初步拟定设计方案的基础上,提出抗车辙路面结构设计方案,见图5。

①对比初步拟定设计方案,抗车辙路面结构设计方案是在车道轮迹带区域(0.5~1.5m与2.25~3.25m),采用抗车辙结构条带替代原中面层沥青混合料;

②抗车辙结构条带以素混凝土浇筑;

③宽度依据轮迹带范围确定,深度为沥青中面层设计厚度6cm;

④为防止抗车辙结构条带发生干缩、温缩开裂,纵向间隔5m切缝,切缝宽度5mm,切缝深度2cm;

⑤在施工沥青上面层前,在抗车辙结构条带与中面层的纵向接缝位置、横向切缝位置用改性热沥青灌缝,并压贴5cm宽裂缝带。

为对比抗车辙路面结构方案与初步拟定设计方案的差别,对抗车辙路面结构进行二维有限元仿真计算。在抗车辙路面结构二维有限元模型中,中面层轮迹带位置的抗车辙结构条带的弹性模量设为31000Mpa,泊松比设为0.2,模型的其他参数与3.1节中初步拟定设计方案的二维有限元模型相同。

(2)抗车辙结构条带位置路面应力响应特点。

通过有限元分析,得到沥青路面结构的应力分布见图6。

由图6可以看出,增加抗车辙结构条带对沥青路面结构的应力分布影响较大,路面结构的应力以车道中心线为轴对称分布,因此在对路面结构的剪切应力竖向分布进行分析时,仅对左侧轮迹带位置抗车辙结构条带中间位置不同深度的路面结构剪切应力进行提取和分析,见图7。

由图7(a)可以看出,在对初步拟定的沥青路面结构设计方案进行抗车辙设计(增加抗车辙结构条带)后,沥青路面结构的剪切应力明显降低,沥青面层的剪切应力水平在0.17~0.53Mpa,相比初步拟定设计方案沥青面层的剪切应力水平0.34~0.51Mpa,平均值降低了约20%;基层及以下结构的剪切应力降低更明显。由图7(b)可以看出,在对初步拟定的沥青路面结构进行抗车辙设计(增加抗车辙结构条带)后,沥青路面结构的竖向压应力明显降低,最大压应力深度向路表迁移,竖向压应力最大峰值降低约37%。

4.高温抗车辙沥青路面结构设计方案验证

为对比分析抗车辙设计方案路面结构抵抗永久变形的能力及相对初步拟定设计方案的改善效果,根据《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)中沥青路面结构永久变形的验算方法,对2种方案的沥青混合料结构层永久变形量进行计算分析。根据该项目工可资料,沥青混合料永久变形等效温度为24.42℃,所在地区年平均气温22℃,月平均气温的年极差7℃。

沥青上面层、沥青中面层或抗车辙结构条带按20mm为单元分层,下面层为一层。设定上面层、中面层、下面层沥青混合料在试验温度为60℃、压强0.7Mpa、加载次数2520次时的车辙永久变形量分别为2.5mm、3.0mm、3.5mm,抗车辙结构条带不产生车辙变形。通过试算得到沥青结构层永久变形达到15mm时,沥青路面抗车辙使用寿命结果见表2。

由表2可以看出,经过抗车辙设计后的沥青路面混合料抗车辙使用寿命约为初步拟定设计方案沥青路面混合料抗车辙使用寿命的约65.7倍,显著提高了沥青路面结构抗车辙使用寿命。

通过抗车辙优化设计,得到沥青路面结构与材料设计方案见表3。

需要说明的是,表3中路面结构与材料设计方案是采用有限元仿真计算方法优化得到的设计方案,为解决高温多雨地区沥青路面的车辙问题提供了新的方向,但成果尚属于理论研究范畴。考虑目前我国高速公路路面工程工期紧缩等限制,现阶段可尝试在工程实践中将设计车道的中面层全部采用抗车辙结构替换,避免因结构条带施工而过多地增加施工工序。

5.结 语

(1)沥青路面交通荷载呈现明显的渠化交通特征,左侧和右侧轮迹带的分布范围不完全以车道中线为对称轴,呈现向车道一侧偏移的特点,不同车道轮迹分布范围应根据实地调查统计得到。

(2)沥青路面各结构层的剪切应力和竖向压应力沿深度方向的分布特点表明,沥青路面抗剪切变形和抗竖向受压变形的层位为上面层和中面层,但下面层的剪切应力水平0.338~0.397Mpa也应该在材料设计时被充分考虑。

(3)沥青路面结构增加抗车辙结构条带后,沥青面层剪切应力明显降低,约20%,最大竖向压应力深度向路表迁移,竖向压应力最大峰值降低约37%。

(4)从路面结构受力特点和重要层位结构设计来解决沥青路面高温永久车辙变形,在同样的材料设计条件下,增加抗车辙结构条带可提高沥青路面混合料抗车辙使用寿命约65.7倍。

(5)沥青路面增加抗车辙结构条带后,沥青混合料的动稳定度标准大大降低,沥青混合料的材料设计要求降低,减少了沥青路面建造的材料成本。