研究背景 2023年,中国多个城市发生了因企业经营困难导致城市公共汽电车停运和缩减供给的现象。2月,黑龙江省漠河龙骋公交客运有限责任公司和河南省商丘市公共交通有限公司都发出停运通知 [1] ,后在政府干预下恢复运营;7月,河北省保定市高峰期公共汽车供给车辆从1 300多辆减少到333辆

研究背景

2023年,中国多个城市发生了因企业经营困难导致城市公共汽电车停运和缩减供给的现象。2月,黑龙江省漠河龙骋公交客运有限责任公司和河南省商丘市公共交通有限公司都发出停运通知 [1] ,后在政府干预下恢复运营;7月,河北省保定市高峰期公共汽车供给车辆从1 300多辆减少到333辆 [2] 。从短期看,在客票营收下降和财政补贴到位不及时的情况下,中国很多公交公司出现了现金流断裂问题。从长期看,公共汽电车交通经过多年增量发展已经形成一定规模,需要从过去注重建设向注重运营转变。公共汽电车的可持续发展需要逐步向政府购买服务过渡,并把财务可持续作为前提条件。

本文分析了公共汽电车交通发展困境的直接背景,并进一步剖析了发展过程中的深层次问题,在此基础上提出了保障公共汽电车交通可持续发展的基础条件和近期主要建议。

公共汽电车客运量衰减的背景

1

快速城镇化下的线网规模增长

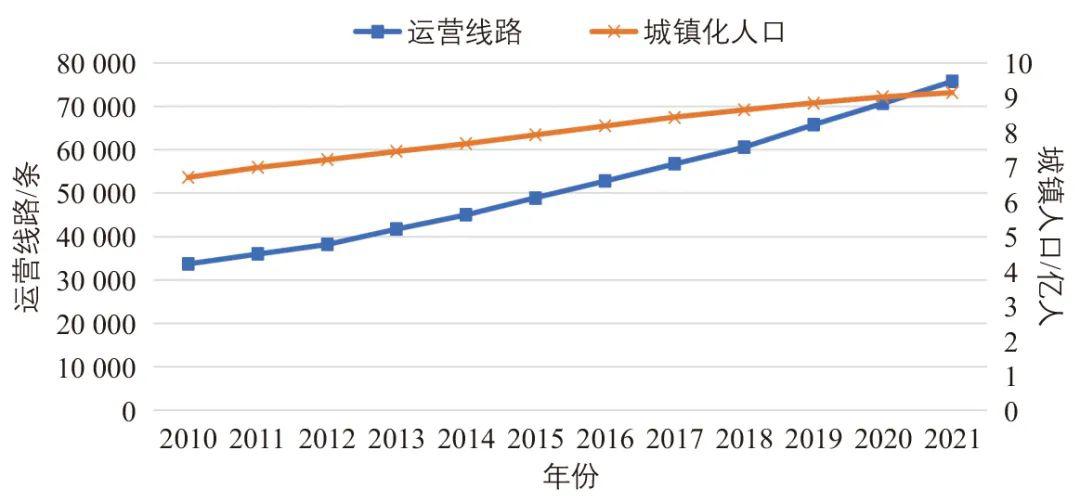

进入21世纪,中国经历了20多年的快速城镇化进程,城镇化率从2000年的36.22%跃升至2023年的66.16%,城市数量和城市规模不断增加。在经济增长的初期,居民家庭收入水平有限,个体机动化能力不足,城市规模增长需要机动化的客运公共交通系统支撑和引领。中央政府也在很早期就确定了公共交通优先的城市交通发展战略,相应的公共汽电车线网规模也随之快速增长。交通基础设施建设的适度超前能对城镇化起到引领作用。全国公共汽电车运营线路数的增长速度要明显高于城镇人口数量的增长速度(见图1)。2021年全国公共汽电车线路的数量是2010年的2.25倍,而对应的城镇人口数量增长只有1.37倍,这其中还未计入轨道交通的增长。

图1 城镇化人口增长和公共汽电车运营线路数增长

资料来源:国家统计局、交通运输部官网。

2

多元化交通方式竞争

1)移动互联网交通。

大城市的高人口规模和高人口密度特征为移动互联网个体交通服务提供了较好的规模经济基础。从2014年以互联网预约出租汽车(以下简称“网约车”)为象征的移动互联网服务进入城市交通行业开始,城市交通结构经历了新的变化。初期受到网约车竞争补贴的影响,个体机动化的经济成本短期下降显著,对公共汽电车客源产生分流影响;随后出现的以ofo和摩拜单车为代表的共享单车品牌竞争也对短距离的公共汽电车出行形成了明显的客源分流。随着网约车和共享单车规模的迅速扩大,市民出行的习惯在近10年发生了剧烈变化。2022年北京市共享单车骑行量达到9.68亿人次,日均达到280.7万人次 [3] 。2021年上海市网约车日均订单量达到160万乘次,共享单车日均骑行量达到183万人次 [4] 。互联网交通的出行量占城市总出行量的比例已经无法忽视。

2)私人机动化交通工具。

近10年,随着电池技术的迭代发展,以新能源汽车和电动自行车为代表的具备私人机动化能力的交通工具增长迅速。通过购车补贴以及放松限购、限牌政策,新能源小汽车大量进入城市家庭,各城市的私人机动车保有量增长迅速。从2015年开始连续八年中国新能源汽车产销量全球第一 [5] 。同时,随着电池成本的下降以及个体灵活快速出行需求的旺盛,电动自行车产业也在强大的制造业背景下迅猛发展。到2022年,中国电动自行车保有量达到3.5亿辆 [6] 。在很多大城市,电动自行车数量甚至已经超过私人小汽车,如上海市2020年电动自行车保有量超过800万辆,而广州市2023年约有500万辆。

3)大城市轨道交通成网。

经过多年建设,部分大城市的轨道交通逐步成网,成为城市公共交通的主体骨架,大量分流了城市公共汽电车客流,很多城市的公共交通客流分担比例中,轨道交通已经超过公共汽电车占据了主体地位。例如南京市轨道交通客流量占公共交通客流量的比例超过60%,上海市在2021年就已达到70%。

从城市居民的私人交通工具保有量、互联网出行服务的供应量以及城市轨道交通分流三方面来看,城市公共汽电车的发展面临巨大的竞争,客流下降成为必然趋势。

3

新冠病毒感染疫情影响

2020年初发生的新冠病毒感染疫情对全球公共汽电车客流都产生了巨大的影响。尽管很多城市在尽力期望恢复到疫情前的客流水平,但由于出行习惯的改变,有相当部分的乘客几乎不可逆地流失了(见图2)。在公共汽电车客流量进入下行通道的背景下,新冠病毒感染疫情的冲击直接导致很多城市的公共汽电车企业客票收入断崖式下跌,使得原先相对稳定的运营补贴缺口被迅速放大,形成导火索效应。公共交通系统具有随客流增长边际成本下降的规模经济特征,客流减少使得乘客平均成本迅速上升。而设备和人员的投入具有固定周期特征,运力的调整具有滞后性。最近3年部分运营企业因而出现现金流断裂的危机,财政补贴效力开始下降。

图2 2010—2021年公共汽电车客运量变化

资料来源:交通运输部官网。

4

小结

城市道路交通基础设施、公共交通线网规模、车队规模以及运营人员规模迅速增长,服务了20余年的快速城镇化发展的需要。在近10年客流逐步下降的背景下,公共汽电车线网基础设施的增长依然保持着一定的惯性。随着城镇化增长速度的减缓,城市公共汽电车发展的侧重点将由建设增长向运营优化逐步过渡。2020年新冠病毒感染疫情引发的部分运营企业现金流危机成为导火索,能够让政府部门以及学界提前对公共汽电车运营的财务可持续问题引起重视,这也成为下一阶段城市公共汽电车发展的首要挑战。

公共汽电车发展存在的问题

1

公共汽电车交通系统发展延续了增长的导向和惯性

由于建设需要时间周期,人口的快速城镇化过程呈现以规划建设为引领的特征。对城市公共交通的发展而言,规划建设则更多地体现为以覆盖率、线网密度等指标来控制,以万人标台保有量来引导公共汽电车运营的供给量,从而也决定了公共汽电车运营企业的发展规模。而在出行需求方面,长久以来以出行分担率的提升作为发展的目标导向,加上城市人口规模的增长,形成了对未来客流增长的乐观预期。城市公共汽电车发展处于供需两侧快速增长阶段。这一阶段各个城市更为关注基础设施、设备的规划和建设,对公共汽电车运营部分的独立分析和评估则相对滞后,对运营效率和成本的变化也关注不够。

由于车辆的耐久性特征,运营企业职工也有就业稳定的需求,导致公共汽电车交通系统的供给规模增长在短期内呈现较强的刚性。此外,由于不同城市的自然条件、产业结构规模、空间结构、气候特征、发展阶段等经济地理特征也存在较大的差异,在公共汽电车交通系统的快速发展阶段仅依靠相对统一、简单的指标指导,对本地化的发展条件和客流需求市场的针对性分析还显不足。

整体而言,在快速增长阶段,公共汽电车交通系统的线网和车队规模是以乐观预计的客流需求和提升服务水平为导向进行设计的。进入存量阶段,对公共汽电车行业的关注重点需要从基础设施建设、提升服务水平、充分满足需求转换到对单位运输量成本变化特征、企业的运营效率以及财政资金投入效力等方面。

2

公共汽电车交通自身竞争力下降

1)道路拥堵和公共汽电车路权保障不足。

城市规模扩大和经济增长带来公共交通客流需求增长,而同时私人机动化出行量也增长迅速。私人机动化出行带来了道路交通拥堵的加剧,缓解交通拥堵问题成为市民和社会关注的热点,也成为城市政府交通治理的重要任务。集约高效的公共交通系统需要城市的高密度社会经济活动支撑,但高密度环境下,道路空间资源稀缺。在小汽车和公共汽电车保有量同时增长以及工程视角的缓堵压力背景下,公共汽电车的路权被逐步摊薄。此外,由于快速规划建设的需要,公共汽电车运营相关的道路工程技术细节尚有一定欠缺,例如车站的规范性和使用权保障、道路交叉口的路权优先控制技术等都相对滞后。这些都导致了公共汽电车的运行速度以及班次稳定性和可靠性下降,进一步降低了其核心竞争力。

2)票制票价缺乏灵活性。

由于公共交通系统明确定位具有公益性,其票价相对较低,同时大部分城市的票价结构以一票制为主,相对单一,优惠则更多体现在老年人、学生以及弱势群体的免票或者直接折扣上。公共交通系统缺乏针对不同人群、不同时段需求特征的灵活票制票价结构和票价调整机制,无法对客流形成有效的黏性。例如,鲜有城市还保留月票、季票等与需求特征关联的票制票价体系。而互联网交通服务就有着动态的、复杂的收费结构和价格补贴设计,与公共交通的票制票价形成鲜明对比。

3

对运营企业的激励导向不足

在公共服务领域,监管部门和运营企业之间存在信息不对称。政府以增加社会福利为目标,而企业以补贴机制下增加实际利润为目标 [7] 。这种信息不对称和目标差异会对城市公共汽电车运营带来三个大的问题。首先,企业的实际成本信息无法得到充分反映,影响了政府的成本监管效果,以成本规制为代表的成本监管形式尚有较大的提升空间;其次,由于补贴机制与市场手段不同,大部分的公共汽电车运营补贴是以亏损兜底为主要目标,对于企业运营效率的提升激励不充分,容易导致企业自身在降本增效方面缺乏内生动力;最后,公共汽电车运营补贴资金的效率评估机制不健全,政府部门难以对公共汽电车交通服务的社会效益进行跟踪评估,对企业也不能给出有明确财政效力的生产目标。

当前城市公共汽电车运营的监管方向主要还是以安全和服务质量为重点,在企业运营效率、社会效益、政府运营补贴资金的效力等方面的评估方法和指标体系还有待进一步细化提升。

公共汽电车作为

公共服务的发展基础

市场化购买公共交通运营服务的机制在伦敦和新加坡等国外先进城市都已经实行了多年,服务质量和效率显著提升,运营稳定性效果良好。作为城市的基本公共服务,保障城市公共汽电车的稳定有效运营是地方政府的事权。无论公共汽电车运营企业是国企、私企还是混合所有制企业,政府提供的运营补贴必然包含了政府购买公共服务的含义。

城市公共汽电车交通发展已经从增加设施投放向提高运营效率过渡,当下存在的问题需要一定程度上引入市场机制来破题。从行业发展现状以及国外先进城市的经验来看,要引入市场机制,或者最终真正形成政府购买公共汽电车运营服务的市场,至少需要具备技术、财务和监管三个方面的基础。

1

技术基础

1)可靠稳定的生产环境。

除了企业的车队、人员、资金外,道路、站点和场站等生产环境也是公共汽电车运营的重要生产资料。与财政补贴类似,公共汽电车的道路通行路权保障本质上也是一种形式的政府补贴,并且从生产资料投入的角度来看,如果路权保障缺失或滞后,成为短板,就会直接限制其他方面的补贴产出效率。伦敦巴士运营合同和投标程序中明确提出,负责招标的伦敦巴士公司需要制定线路规划、服务水平要求以及服务质量要求,同时要对场站以及满足运行准点率的道路通行条件保障负责,这些都是作为公共汽电车线路运营商签订服务合同的基础 [8] 。因此要建立完善高效的公共汽电车购买服务体系,运营的路权保障是不可或缺的一部分。中国城市特别是超(特)大城市公共汽电车的运行速度和到站时刻稳定性在道路拥堵状况下难以提升,几乎没有对中途站准点率的考核,这已经成为限制公共汽电车运营效率提升的短板。

2)工业化的生产标准。

公共汽电车运营企业最大的成本来自车辆和人工。尽管中国有着全球最大的城市公共汽电车运营市场规模,但各个城市并未形成相对统一的业务定义、工作数量与质量评价标准等。可以说,公共汽电车运营与当前市场规模匹配的标准化、工业化程度尚有不小差距。公共汽电车的车辆配置、车辆排班、驾驶员工作轮换等普遍按照单条线路的模式在运转;车辆的调度以及驾驶员的工作时间安排以经验性为主;线网尺度下的跨线路车辆调度优化以及驾驶员工作时间平衡机制和管理方法尚未形成。例如,在成本规制中广泛使用人车比(一般指驾驶员或企业所有人员与公共汽电车数量的比值)来对企业的运营效率进行控制,但其背后缺乏对驾驶员工作时段、时长的详细定义和规范要求,也缺乏对车辆实际使用效率的有效监管。

在线路时刻表和道路运营环境基础上对车辆的运营班次任务、驾驶员有效工时,以及场站分布、车辆续航能力等各种约束条件的定义,是优化公共汽电车运营的基础。定义清晰才能更有效率地发挥信息化时代算法和算力的作用,这本质上也是公共汽电车运营智能化的基础,更是服务标准化和形成有效市场的基础。以色列的新兴科技公司OPTIBUS(www.optibus.com)通过人工智能技术对公共交通的运营进行优化,为运营企业控制成本,提升企业的竞争力,其产品和服务的一个重要应用领域就是为线路运营服务商投标进行成本优化和测算。通过市场竞争的驱动,技术应用能够更有效地降低成本、提升效率,这也是行业标准化背景下智能化的发展方向。

中国有着全世界最大的公共汽电车运营优化潜在市场,目前的公共汽电车运营效率必然还有巨大的潜力可挖,但这也依赖于整个行业尽早建立统一的工业化标准体系,以此作为形成市场的基础。

2

财务基础

1)基本单位和价格机制。

近期部分省份和城市开始推动公共汽电车运营企业的成本规制,目的是厘清企业和政府在运营上的成本边界,通过本地化的人力、资源等成本特征测算出企业的实际公共服务运营成本和收入,从而保障财政补贴资金的准确性和有效性。与此同时,公共汽电车运营的生产本身具有规模经济特征,车队和驾驶员队伍体量增大之后,除了维保管理的平均成本会下降,车辆行驶里程和驾驶员工作时长也可以有更大的优化调配空间。加上公共交通线网具有不同的空间分布特征,网络规模越大,在运营调配上的挖潜空间越大。尽管成本规制从规范成本项以及成本水平的视角对企业运营成本进行了管制,但是从市场激励的角度来看,对企业的实际产出成本水平进行高效的控制和引导还是偏弱。

伦敦工作日运营超过7 000辆公共汽电车,可覆盖675条线路 [8] 。其运营服务购买机制中以运营里程作为基本的成本测算单位,这种方法促使企业通过市场手段、科技手段和激励手段对运营的实际成本进行监控和引导。在成本规制基础上,达到一定规模的城市公共汽电车系统更需要核算和监控不同车型单位车公里的成本变化趋势,促使形成基于购买量和购买价格的总体成本测算机制,进而为运营补贴与地方政府财政能力进行挂钩打下基础。

2)购买量和质量的规划。

在城市增长进入相对稳定的阶段后,城市的空间范围、基本公共服务设施、商业布局等相对明确,同时人口分布和就业岗位分布的变化也趋缓。公共汽电车服务相对轨道交通具有供给灵活的特征,从服务目标上可以分为基本兜底保障和提升城市交通效率两个部分。因此,公共汽电车的购买量和购买质量从两个层次来设计。

首先是公共汽电车作为公益性的公共服务部分。公共汽电车交通系统需要满足指定范围内的市民通过公共汽电车出行享受到城市内的各种其他公共服务以及经济和社会机会。作为市民机动化能力的兜底保障,需要明确必须覆盖的服务范围,需要连接的公共服务设施、商业设施等;同时还需要制定具体的供给服务质量,例如发车频率、运行速度、服务时段以及车型等具体指标。

其次是提升交通效率的部分。公共汽电车除了满足基本机动化出行服务兜底外,还能通过集约化出行改善城市的交通结构。从经济理论上看,通过政府的投入提升公共汽电车交通系统的规模经济水平,使得公共汽电车出行服务市场规模更大,乘客的单位成本和运营的边际成本更低,从而提升整体社会福利。在城市人口和就业岗位的空间分布相对稳定的情况下,公共汽电车线路所覆盖的客源市场也会逐步稳定。因此根据客流市场特征,在基本公共服务保障的基础上增加公共汽电车服务,可以进一步提升基本公共服务产出效率,也能改善城市交通环境。

3

监管基础

首先,要建立合理的绩效评价指标体系,对运营企业和政府部门应该有不同的侧重。对于运营企业,着重考察服务质量、服务供给,还有企业的成本控制、运营管理水平等方面。而从政府部门的战略视角,更要着重考虑客流量和客流周转量变化趋势、客均补贴、里程补贴等财政投入的效率指标。

其次,要建立指标体系评价后的反馈机制。对于运营企业,根据企业生产效率、服务质量、管理水平等方面的表现建立适当的奖励和惩罚机制,并与政府补贴进行挂钩。对于政府部门,需要根据实际客流量以及客流空间分布的变化建立动态的线网调整和优化机制,保证供给具备随需求变化的弹性,同时要对公共汽电车财政资金投入下的实际资金效力进行监控,为制定相关交通政策提供参考。

最后,作为城市交通的基本公共服务,需要保障公共汽电车运营的可持续。因此对部分财政压力较大的城市,服务的供给规模需要充分考虑财政能力的约束。

几点建议

面对当下公共汽电车交通发展存在的问题,以下几个方面的改进具有较强的现实意义,也具有紧迫性。

1)规划阶段重视运营和财务维度。

城市发展增量阶段的规划偏重于基础设施建设和对未来需求的满足。进入存量阶段,需要将重点由基础设施建设转向运营和财务,以此来控制公共汽电车增长的惯性。首先,规划中需要将运营作为重要的环节纳入,将公共汽电车运营调整优化的需要作为规划输入,特别是对运营所需的车队规模和运营里程进行测算,也要对规划愿景中的运营效率进行估算,例如百公里客运量、单车日均乘次等指标。同时,要提高运营企业在线网和场站规划中的参与程度。其次,规划中要将财务维度纳入,例如结合运营参数,对规划线网方案对应的车队规模、人员规模、运营车公里数等进行详细分析,作为运营成本估算的依据,一方面响应财政投入预算指标,另一方面作为规划方案经济可行性的重要参考。

2)补齐公共汽电车路权保障的短板。

城市公共汽电车面临的财务困境短期内可以通过保障或者增加政府财政补贴以及企业降本增效、开源节流来缓解,但长期来看,为了提升公共汽电车竞争力,减少客流流失,更需要重视运营环境的提升。从迅速高效提升公共汽电车竞争力的角度来看,普遍的公共汽电车路权保障相比于局部的公交优先措施更需要得到重视,要避免公共汽电车整体运行环境进一步恶化。

3)通过运营的技术提升降本增效。

很多城市的公共汽电车企业都在进行数字化改造,提升运营效率。通过对公共汽电车运营作业流程以及约束条件的标准化,利用智能化的算法在大规模线网基础上进行相对复杂的跨线路车辆调度、驾驶员排班优化等可以提高车辆利用率和驾驶员工作效率。这方面的成本节约或者运力效率提升尚有不小的发展空间。对存量公共汽电车系统运营技术的提升会成为行业降本增效的新增长点,在投入不变的情况下,提高服务质量和竞争力。在全国层面,对车辆和驾驶员调度优化的运营技术值得进行一定的基础研发投入。

写在最后

公共汽电车是城市公共交通的基本方式,具备机动化出行的公共服务兜底以及优化城市交通结构、缓解拥堵、促进城市绿色出行的作用。中国已经实行了近20年的城市公共交通优先发展战略,具备了相对充足的公共汽电车交通线网和运力规模。在城市发展逐步进入存量阶段,如何从规划、运营技术层面以及从财政购买公共服务的补贴激励机制层面提升公共汽电车的运营效率,促进城市公共交通的可持续发展是当下城市交通规划和管理面临的新课题。