随着城市建设不断推进,地下工程进入快速发展时期,基坑工程对下方既有结构的影响不可忽略。基于此,文章以某换乘地铁站项目上方基坑开挖为例,通过FLAC3D数值模拟软件,分析既有隧道结构上方基坑在一次性开挖、分区开挖、跳挖方案下隧道洞顶结构的变形状态。

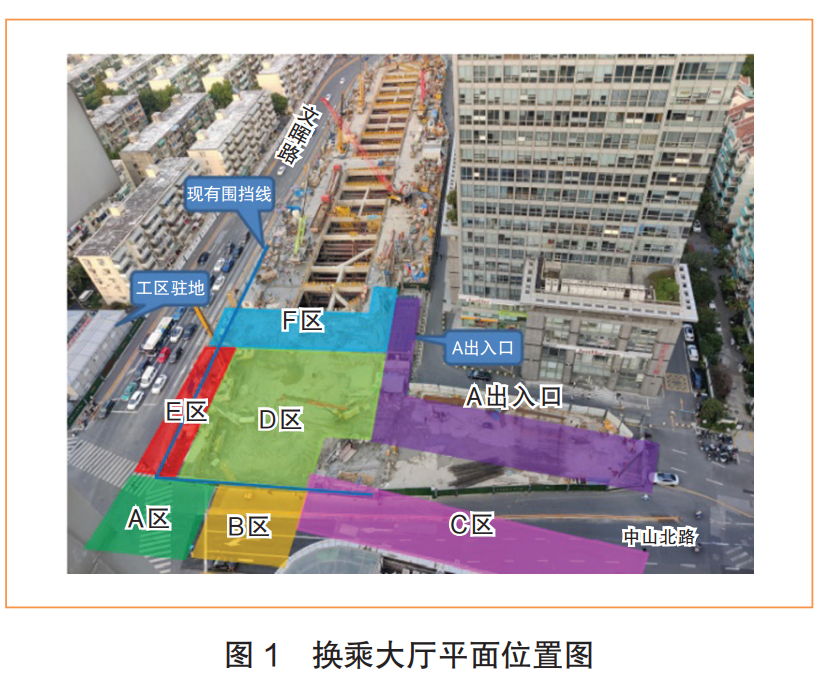

某地铁站换乘厅位于两路交叉口,为1号、3号线及机场快线换乘通道,兼过街通道功能,为地下单层结构。换乘大厅基坑为不规则多边形,开挖深度为7.5m,分A、B、C、D、E、F区6个区域施工,换乘大厅平面位置如图1所示。本文研究内容为开挖换乘大厅D、E区对既有下穿地铁隧道的影响。D、E 区正下方为地铁1号线隧道,1号线隧道为既有运营线路,距离D、E区基坑最近处距离为1.55m,该地铁站换乘大厅D、E、F区下方为机场快线隧道。

1.2 工程地质条件

该换乘大厅基坑范围内主要土层由上至下分别为:① 1块石填土、③ 4砂质粉土、④ 1淤泥质粉质黏土、④ 2淤泥质粉质黏土、⑥ 1淤泥质粉质黏土、⑥ 2淤泥质粉质黏土、⑧ 1粉质黏土、⑨ 3粉细砂混砾石、(22)1层全风化凝灰岩、(22)2层强风化凝灰岩,基坑开挖土层为碎石填土、砂质粉土层,如图2所示。

本次数值模拟涉及基坑岩土体开挖卸荷、基坑横向支撑等复杂计算,故采用国际成熟的岩土仿真计算软件FLAC 3D开展相关计算与研究工作。数值分析模型根据机场快线某换乘站相关报告资料和图件建立。由于本文主要研究换乘大厅施工对下穿既有1号线区间隧道的影响,即研究D、E区不同开挖方案下对既有1号线隧道的影响,且地质勘察报告显示第2~第6层土体物理力学性质相近,填土层厚相对小,因此为计算方便,模型建立时将地层简化为2个均质土层,层厚均匀,表面平整。

三维数值分析模型如图3所示。模型长110m,宽90m,高44m,共划分697010个节点,961867个单元。岩土体、隧道衬砌、基坑维护桩、基坑底板采用实体单元模拟,基坑横向支撑采用梁结构单元Beam模拟。地铁1号线区间隧道从换乘大厅基坑D、E区的正下方穿越。其中,地铁1号线区间隧道分为上行线和下行线,上行线位于下行线上方,在竖直方向上离开挖基坑较近。

模型两侧约束 X 方向的位移 , 前后约束 Y 方向的位移 , 底面约束 Z 方向的位移 , 地表为自由面 。 模型分析中仅考虑重力的作用 , 填土层和粉质黏土层均视为理想弹塑性体 , 适用于摩尔 - 库伦本构模型 。

根据相关资料,结合工程类比法,采用岩土体物理力学参数如表1所示,其中基坑横向支撑物理力学参数如表2所示。

为研究车站基坑不同开挖方案对下穿隧道的影响,针对某换乘车站D、E区的开挖方式,提出3种开挖方案,具体如表3所示。3种方案基坑开挖、横向支撑和荷载反压的模拟过程分别如图4 ~图6所示。

3.2 不同开挖方案对既有下穿隧道的影响机理

由于地铁1号线为上、下行线竖向交叠并行,上行线在上,地铁1号线上行线隧道竖向位移受开挖卸荷的影响较下行线大,属于强回弹区。因此后文中均对地铁1号线上行 线隧道的竖向位移进行分析研究。

通过数值计算得到,车站基坑开挖施工下穿地铁1号线区间隧道发生向上的位移。基坑开挖方案的不同,使得下穿隧道的位移响应不同,具体分析如下。

(1)方案1:D、E区一次全挖。该方案下地铁1号线上行线区间隧道洞顶位移曲线如图7所示,一次性开挖卸荷量较大,开挖卸荷后,隧道结构产生较大的竖向位移,最大位移值为12.9mm,其位于基坑平面中心的正下方;基坑底板施工并施加荷载反压,使得隧道结构竖向位移有所减小,减小后

最大竖向位移为

7.2mm

。

(

2

)

方案

2

:

D

、

E

区分别开挖

。

该方案下地铁

1

号线上行线区间隧道洞顶位移曲线如图

8

所示

,

D

区开挖后

,

隧道结构产生竖向位移

,

最大位移为

5.9mm

,

其位于基坑

D

区平面中心的正下方

;

D

区荷载反压后

,

隧道结构竖向位移有所减小

,

此时最大竖向位移为

2.2mm

;

E

区开挖后

,

隧道结构竖向位移再次增大

,

最大竖向位移值为

10.3mm

,

其位于基坑

E

区平面中心的正下方

;

E

区荷载反压后

,

竖向位移再次减小

,

此时最大竖向位移为

6.0mm

。

(

3

)

方案

3

:

跳挖方案

。

该方案下地铁

1

号线上行线区间隧道洞顶位移曲线如图

9

所示

,

随着开挖步的推进

,

使得隧道结构位移增大

;

荷载反压使隧道结构在原有的变形值条件下有所减小

。

隧道结构位移呈现

:

先增大

→

减小一部分

→

再增大

→

再减小一部分

……,

如此重复的过程

,

直至基坑施工完成

。

3.2.2 不同开挖方案洞顶位移分析

开挖结束、反压之前,3种方案下隧道结构的最大竖向位移如图10所示,最大竖向位移分别为12.9mm、 10.3mm 和4.7mm。反压结束后,3种方案下隧道结构的最大竖向位移如图11所示,该方案下的最大竖向位移分别为7.2mm、6.0mm 和3.7mm。

由上述基坑开挖施工完成后隧道结构竖向位移分析知 , 方案 3 ( 跳挖方案 ) 的隧道洞顶最大竖向位移相较于方案 1 和方案 2 , 分别减少了 48.6% 、 38.3% , 因此 , 跳挖施工方案为最优方案 。

本文以某换乘站工程为背景,通过数值计算方法,研究基坑不同开挖施工方案对既有下穿隧道的影响,得出如下结论。

(1)通过对比分析3种方案下地铁1号线上行线区间隧道洞顶竖向位移可知,采用跳挖施工法能较明显地控制隧道位移,是3种方案中最优的施工方案。

(2)跳挖方案相较于一次性开挖方案和分区开挖,隧道洞顶最大位移分别减少了48.6%、38.3%,可有效降低基坑开挖变形量。