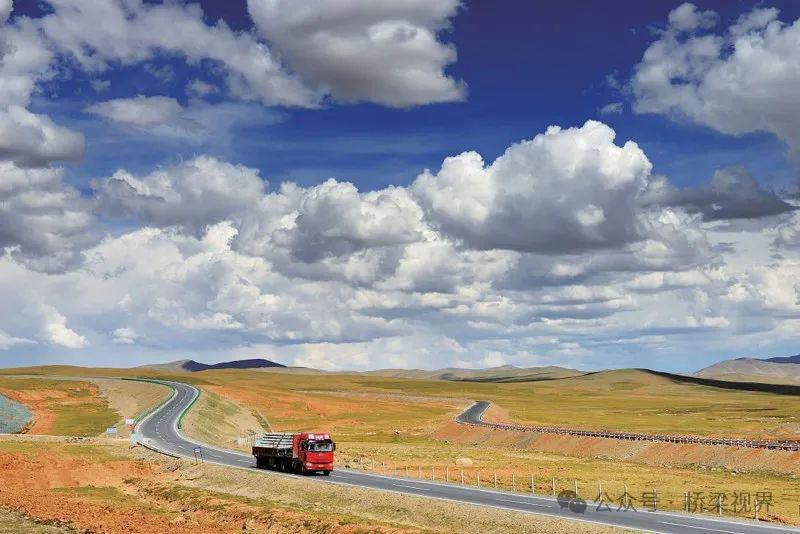

我国是全球第三大冻土分布大国。冻土分布于东北的大小兴安岭、西部高山和青藏高原。占国土面积四分之一的青藏高原是全球高海拔多年冻土集中分布的地区,面积为150万平方公里。 青藏高原又是我国地缘安全高地,新中国成立以来逐步形成了青、川、滇、新四个方向,五个进藏通道的交通格局。其中,青藏通道以青藏公路为基础,初步形成了公、铁、讯、电和油,共五大基础设施的相互依存,是国防战略的主通道。而青藏公路是世界上第一条高原冻土公路。于1954年12月建成初通,结束了西藏没有公路的历史,支持了西藏70年的安全与发展。

我国是全球第三大冻土分布大国。冻土分布于东北的大小兴安岭、西部高山和青藏高原。占国土面积四分之一的青藏高原是全球高海拔多年冻土集中分布的地区,面积为150万平方公里。

青藏高原又是我国地缘安全高地,新中国成立以来逐步形成了青、川、滇、新四个方向,五个进藏通道的交通格局。其中,青藏通道以青藏公路为基础,初步形成了公、铁、讯、电和油,共五大基础设施的相互依存,是国防战略的主通道。而青藏公路是世界上第一条高原冻土公路。于1954年12月建成初通,结束了西藏没有公路的历史,支持了西藏70年的安全与发展。

但青藏公路通车后,才发现:由于早期不知道高原底下有多年冻土,只能季节性通车;沥青黑色化后,病害曾超40%。此后,分别在1956年~1957年、1973年~1985年经历了两次改建。为控制冻土病害,90年代后又进行了四期整治。

其中,1991年~1999年,开展了第一、二期整治工作,主要是将路基抬高到2.5米左右,保护冻土。整治后基本适应了当时的交通增长,运行速度从二三十公里提高到六十公里左右。2002年~2004年,第三期整治工作主要是服务于青藏铁路建设物资重装运输需求。2008年~2010年进行的第四期整治,主要是修补青藏铁路建设造成的路基路面破坏,恢复青藏公路正常的运输功能。

70年代以来,通过四期整治,冻土病害率降到了15%左右,远低于国际同类工程的30%~40%的高病害率。至今也仍然是国际上全天候通车里程最长的二级沥青冻土公路。

青藏公路作为主通道,近十年来,重载交通年均增长率达到9%。拥堵时间长达80小时,冻土病害加剧交通事故的发生频率,因此亟需改造升级。

图1 青藏公路单侧热棒

两阶段研究进展

沥青公路由于黑色沥青路面的强吸热作用,导致冻土地基能量失衡,诱发米级地基融沉。路基病害的核心问题是公路强热流下的不均匀融沉大变形。

针对公路冻土工程的研究可以分为两个阶段。第一个阶段是1973年~2008年,依托青藏公路开展了30余年的既有病害处置。在160公里各种典型的病害路段,系统地开展了公路冻土病害的处置技术研究,解决了在役冻土公路50年以上寿命保障的难题。第二个阶段是从2008年至今,针对新建高速公路融沉防控理论、方法和核心技术,开展联合攻关。建立了融沉防控的成套关键技术,支撑了全球第一条冻土高速公路——青海共和玉树高速公路的建设。从1973年至今,团队共同创建了两大国家平台,取得了五大研究发现、九个创新成果。

图2 共和至玉树高速公路分幅路基

创建两大国家平台

为破解冻土公路这一世界工程难题,历时二十年创建了道路工程方向,第一个国家重点实验室。建成了国内外最大的环境模型试验系统,全球唯一的冻土样芯库。另外,创建了道路工程方向,第一个国家野外观测研究站。在海拔4500米的高原,建成了200公里的实体工程实验和13万平方米的环境暴露试验现场,取得了500多万组的数据,奠定了多年冻土区道路工程深入研究和创新的一个基本条件。

取得五项研究发现

一是发现了青藏、青康两条走廊多年冻土空间分布的规律及发育特征。高原冻土分布具有显著的高度地带性和纬度地带性:海拔每升高100米,年平均的地温会降低0.8℃~0.9℃;纬度每南移1°,冻土下限海拔会上升100~130米。冻土温度也是随着海拔升高而在改变。

二是发现了局地环境对多年冻土发育的显著影响特征。基本探明了地形、地质、气候、降雨等局地环境对多年冻土发育的影响,揭示了近20年间,青藏工程走廊不良冻土地质现象增加了1.5倍以上,走廊内近三分之一区域容易引发冻土地质灾害。

三是建立了青藏工程走廊多年冻土年平均地温与含冰量的区划,二级公路冻土热稳定性的地基基准温度定为-1.5℃,低于铁路工程的-1℃。并以此对工程走廊进行了冻土工程地质评价。发现近60%的区域为“不稳定”的冻土。

四是提出了冻土工程的核心还是以控制融沉为主。冻土活动层以冻胀为主,主要受控于土质的土性。含量越高,冻胀性就越强。而多年冻土层以融沉为主,主要受控于含冰量,含冰量越高,融沉等级越大。

五是发现了高原气候暖湿化作用与冻土退化规律。青藏高原近40年来,多年冻土以每十年大概在0.2℃左右的速度升温。活动层以每十年大概50~60厘米的速度在增加。冻土北界南移了0.5~1公里,南界北移了1~2公里。未来50年后,青藏高原多年冻土的面积仍将维持在120万平方公里左右,公路建设时也无法回避。

三项创新 九个核心成果

九大核心成果来源于三项创新中。

创新一是冻土融沉尺度效应理论,推动了融沉机理认知从温度过程向能量过程的理论跨越。其成果包括:边界能量尺度效应——建立了沥青公路地-气边界能量模型,突破天然状态半无限空间边界不确定性,解决了升温时程下不同尺度公路地基热流总能量计算难题;地基融沉尺度效应——揭示了公路边界下地基热流传输的盆地形态能量场特征,建立热流融沉界面模型,发现了强中心热流导致融沉横向不均匀扩张的规律。通过多工况、多尺度数值模拟,结合实体工程验证,建立了融沉形态演化计算模型,揭示了高速公路宽路基下中心大融沉超5米、融沉形态稳定的路基高度为3米;路基变形尺度效应——基于30多年长序列实测变形反演和数值模拟,建立路基最大变形高度模型,揭示高速公路6米高路基变形仍超1.5米,高路基调控变形作用有限。建立了3米路基高度下的最小变形宽度模型,控制高速公路路基变形<20厘米的路基宽度应不大于18米。

得出的数据和理论研究的价值,主要在于首次系统地揭示了不同尺度冻土公路融沉风险和变形的巨大差异。为超5米以上的大融沉防控设计合理尺度,提供了理论依据。国内外同行也对理论成果评价为:率先提出了尺度效应理论,解决了长期存在的理论困扰;首次实现定量评价大尺度路基融沉风险,尺度效应开创新的研究领域;理论研究是国际冻土工程界影响深远的重大创新。

创新二是在役公路的病害处置技术。其成果包括:病害分级预警方法——利用40年病害及冻土观测数据,建立了基于病害与变形的分级预警决策模型;提出路基养护的关键时段为5~8年,为高路基病害分类分级处置提供了决策依据;合理高度设计方法——提出路基合理高度确定方法和控制开裂的上临界高度,解决了在役公路高度控制难题,为采用特殊结构路基提供了设计依据;路基病害处置技术——长期开展室内模型实验、现场实验和工程实证,系统建立阻热、导冷、通风、对流四种特殊结构及模型,实现分类调温。这些技术应用于青藏公路的历次整治改建,保证了青藏公路的全天候通车,70年至今仍在使用。

创新三是新建公路的融沉防控技术。其成果包括:能量平衡体系——构建路基与地基间能量平衡体系,确立冻土路基融沉防控设计的能量基准温度,为路基结构选择提供了依据,实现冻土保护与工程方案的协调;平衡设计方法——建立冻土温度双控的能量平衡设计方法;在国际上首次实现路基变形20厘米的控制标准;融沉防控技术——基于数值模拟等比例暴露实验与工程实证,系统开展大尺度冻土路基结构研究,实现冻土高速公路大融沉防控有效、经济;提出了四种特殊结构不同尺度下的适用条件、设计参数及控制标准,首次建立了新建公路特殊结构路基参数标准体系,纳入相关的标淮规范10部。另外,创新发明热棒+xps板(隔热板)、通风管+块石两种大融沉防控的复合结构。解决了高温低含冰量冻土基准能量储备不足问题,以及高温高含冰量单一结构路基失效问题。这些技术应用到新建的青海共和到玉树高速公路上。因为这条公路是玉树地震以后,国家批准建设的一条生命通道,是一条边科研边设计边建设的应急公路。

在研究过程中,指导建成了15公里的实验示范工程。目前已经运营6年,路基的冻土融沉病害率控制在5%。二期工程路基高度由保护冻土6米以上降至3米以下,效益显著。经过10余年的冻土高速研究和共玉公路建设实践,形成了诸多宝贵经验。包括:高速公路应降低基准温度,冻土地温<-1.8℃;高速公路尺度效应带来巨大风险,应尽量分幅建设;路基高度不宜大于6米,防止纵向开裂;高温冻土必须采用复合式融沉防控技术;沥青路面考虑高频冻融,采用抗裂结构;桥梁冻土群桩基础应采取回冻增强技术。研究成果形成了国家首部《多年冻土地区公路设计与施工技术规范》。这些研究与国际同类型的研究项目对比,推动了我国冻土公路等级、质量、水平和寿命的整体提升。

三大理论的技术创新、九项原创成果形成了系列标准规范13部,为冻土沥青公路的建设养护提供了中国方案,推动了我国冻土工程达到国际领先水平。

图3 共和至玉树高速公路热棒路基

未来的研究方向

现阶段,高品质的建造要求也面临新的难题。

一是青藏高原的高寒缺氧、高频冻融、高强辐射等恶劣环境下,材料和结构的韧性问题。

二是高原极端恶劣环境下建造技术及装备的智能化问题。在青藏高原施工期不足150天,常年低温、材料缺乏,质量控制难,所以少人化、智能化的建造技术和装备,还有待研究。

三是工程建设与运营全过程的清洁能源的高效利用问题。高原上的常规能源运输难,成本高,供应紧缺,能耗大。但是青藏高原太阳能、风能、地热能等清洁能源又十分丰富,如何集成化应用仍值得探讨。

四是军民融合全天候的应急救援保障问题。恶劣环境下相应的体制机制,信息感知和远程通信以及应急保障装备等问题值得研究。

五是全路域的生态环境保护与修复问题。青藏高原生态脆弱,荒漠化防治、动植物保护还有待进一步的深化研究。

六是青藏高原恶劣环境下的工程全寿命智慧运维问题。全过程、全方位、全要素、全时段的公路运行状态监测与健康诊断,这一套系统和所需的建设元器件,在高原下的稳定状态还值得研究。

图4 依托共和至玉树高速公路建成的实验示范工程

经过几十年的冻土公路研究与实践,已经建立我国独有的大融沉防控的理论、方法和技术体系,支撑进出藏及“一带一路”重大工程3万余公里的建设养护,树立了冻土高速公路新的里程碑。“一带一路”、交通强国要求的数万公里基础设施建设还需要冻土技术的应用和创新。

(本文是根据笔者的演讲报告整理而成)