近年来,我国城市排水管网在长期使用过程中由于缺乏周期性的维护,导致管道内部存在破裂、变形、渗漏、腐蚀等结构性缺陷以及沉积、结垢、障碍物、浮渣等功能性缺陷,其运行情况直接影响城市安全。同时,排水系统普遍存在雨污混接及地下水入渗问题,对污水厂的运行效能和河道水质造成了较大影响。 发达国家在排水管网建设运营中也存在同样的问题,为此制定了一系列的检测手册和规范。例如,英国水研究中心(

目前国外排水管网检测技术主要分为四大类:视觉检查法、电磁检查法、水质水量检查法、其他检查法。视觉检查法包含影像检查法以及目视检查法,其应用最广泛;电磁检查法主要依靠探地雷达进行检测,在排水管道检测中常作为辅助手段;水质水量法包括水质检查法和水量检查法,可快速锁定管道问题区域;其他检测方法还包括超声波检查法与分布式光纤温度感测 ( Distributed Temperature Sensing , DTS )技术。

视觉检查法主要是利用人工现场目视和对影像进行识别的检测方法,主要分为目视检查法和影像检查法。

目视检查法包括烟雾试验、染色实验。烟雾实验是指在检查井放置烟雾发生器,将大量惰性烟雾吹入污水管道并在相邻雨水管道排口或地面观察是否有烟气冒出,以此确定问题点位,可用于分析管段雨污混接或地下水入渗问题。染色实验是指通过向雨水管段注入大量含有无毒染料的水来模拟降雨,观察污水管网中是否有染料存在,从而确定污水管网是否有雨水管网接入

,主要应用于雨污混接的检测。

Tuomari 等

在美国密歇根州的韦恩县利用烟雾实验与染色实验方法开展了相关检测,通过向居民区内部排水管道投加染料或鼓入烟雾,同时在下游位置开始观测染料或烟雾痕迹。根据染料或烟雾走向将管道连接不当的区域定为雨污混接区域并溯源排查,共发现 82 处雨污混接点。

烟雾与染色实验方法优点是操作简便快捷、成本低,适用于商业或居民区等较小的排水区域。其缺点是精确度低,检测结果受到管道内充满度、水流速度、浊度等因素的显著影响,不能发现所有的雨污混接问题。

影像检查法是利用 CCTV 、 QV 以及声呐等设备对排水管网进行检测。 CCTV 与 QV 通过分析摄像头记录的影像资料来判定是否存在雨污管网混接、地下水入渗或其他管道缺陷等情况;声呐检测技术采用声呐反射原理,通过专用软件处理数据并形成 3D 效果,真实反映了管道内部情况,如管道破损、断裂、内部沉积、连接关系等

。

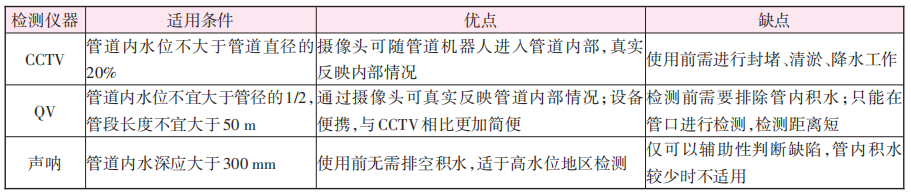

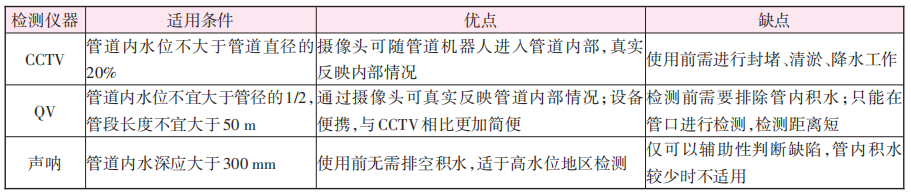

影像检查法最大的优点是可以将排水管网内部的情况通过影视资料可视化呈现出来,结果真实可靠,缺点是这三种检测仪器均不能量化雨污混接流量或地下水入渗量,且必须在合适的管道情况下才能单独使用(见表 1 )。

表 1 CCTV 、 QV 和声呐的适用性与优缺点

针对以上问题,多种影像检查法相结合的方式得到了广泛应用,同时利用计算机技术开发算法,提高了方法的识别效率。例如, Cleys 等

提出了一种三维( 3D )激光器与闭路电视相结合的机器人,可详细地分析和测量管道内部的情况。 Kumar 等

提出了一个利用深度卷积神经网络( CNN )对下水道闭路电视图像中的多个缺陷进行分类的框架系统,并利用从美国乔治亚州和加利福尼亚州共 200 多条管道中收集的 12 000 张图像(其中 7 500 张图像用于训练, 2500 张用于验证, 2000 张用于测试)对 CNN 进行了训练和测试,训练和测试过程中将图像分为沉积物、裂纹、树根侵入等 8 种类型,验证结果显示该系统的平均检测精度、精密度和查全率分别为 86.2% 、 87.7% 和 90.6% ,证明了该方法在下水道闭路电视视频自动检测中的可行性。

电磁检查法利用发射的电磁波在地下传播遇到不同的电性差异界面时发生反射现象,通过对接收到的反射电磁波波形、频率等特征的分析进而判断排水管道壁厚、测量土壤层的孔隙深度和尺寸、检查管道与周围土壤之间是否掏空以及管道缺陷等情况。目前,电磁检查法在国外应用最普遍的就是探地雷达( GPR )技术。 Ege 等

设计了两种新的脉冲方式,用于确定管道缺陷的速度变量;同时,针对这些新的设计开发了一种带有 KMZ51AMR 传感器的磁性测量系统,通过对 GPR 扫描图像处理的比较研究,可对管道的位置、深度和轮廓进行评估进而对管道进行检测。

电磁检查法通过电磁信号所反映的信号图,可高效地确定排水管道的位置和深度,能够更好地判断排水管道破裂、变形、渗漏等缺陷情况,同时还可以探查排水管道是否存在暗管和暗沟问题,具有高效、无损、分辨率高等优势,并可以此为依据评估地下管道病害的危害程度。但是电磁检查法仅适用于浅层探测,管道材质为金属类别,且检测管道的缺陷类别较少,因此多数情况下仅作为一种进行定性判断或辅助确认的手段。

水质检查法是利用某些表征污水特征的物质对管道进行检测,目前主要分为特征因子法、稳定同位素法、污染物时间序列法与人工示踪剂法。特征因子法是指通过检测生活污水、地下水、雨水等水源间的水质差异性,寻找表征某种水源的特征因子,进而找到水源点。通常,若排水管网中存在本不该进入的生活污水、雨水或地下水等,势必造成原生水体特征因子浓度发生变化,因此通过对排水管网中特征因子的检测,可定性、定量判断雨污混接、地下水入渗与污水外渗问题。该方法最早被用于检测华盛顿内格雷斯港晴天雨水排口出水大肠杆菌、氨氮、 TN 、 TP 等指标

,以判断雨水排口是否有污水流出,最终发现有 8 处雨水排口上游存在雨污混接问题,该方法克服了基于感官观察所产生的主观误差。特征因子法常用的生化参数包括电导率、咖啡因、卡马西平、氨氮、阴离子表面活性剂( LAS )、肠球菌、大肠杆菌、粪大肠菌群等。

随着特征因子法的不断应用,在此基础上逐渐发展出了稳定同位素法、污染物时间序列法与人工示踪剂法。稳定同位素法是指利用

2

H 、

18

O 同位素结合水质与流量平衡进行地下水入渗检测。 Kracht 等

利用

18

O 和

2

H 作为同位素示踪剂对瑞士苏黎世某社区进行旱天地下水入渗量调查,在污水管处连续监测流量并在污水管、地下水和饮用水监测点连续取样,通过计算得出当地地下水入渗率为 39% ,入渗量为 711m

3

/d 。污染物时间序列法是指根据所测得的污水流量时间序列和污染物浓度的时间序列对入渗的地下水进行量化。 Kracht 等采用该方法,使用潜水光谱仪对瑞士某区域排水 COD 进行连续在线监测,得出该研究区域内地下水入渗量为( 7.04~7.49 ) ×10

4

m

3

/d 。人工示踪剂法是指通过人工示踪剂在投加点与下游测试点之间的质量差异计算污水外渗量。 Rieckermann 等

利用 NaCl 作为人工示踪剂,研究了瑞士鲁姆朗当地 2.1 km 污水管网的外渗情况,通过计算得出污水外渗率为 8.2%~12.5% 。

水质检测法的优点是通过选取特征因子(物理、化学、生物指标),进而检测较大范围的雨污混接与地下水入渗问题,精确度高,简便快捷。但是,其缺点也同样存在,如部分指标咖啡因、同位素等的分析相对昂贵,实验室分析可能会影响检测进度,微生物指标都不是保守参数等。此外,特征因子浓度还受到居民区建成年代、居民生活水平、排水管网中复杂的物化生化过程、水样采集时间与方式等因素的影响,并对解析结果造成一定的误差。

水量检查法是利用排水管道中水量的变化情况对管道进行检测的一种手段。目前,国外采用的计算方法分为夜间最小流量法以及水量平衡分析法。德国排水管理部门认为确定地下水渗入量的最好方法是夜间最小流量法。夜间最小流量法的基本原理是不下雨时渗入水量应该是全天恒定的;在凌晨 03 : 00—05 : 00 排水系统的流量最小时,进入污水厂或泵站的流量主要是渗入的地下水, 特别是在居民生活区。德国的管理法规要求污水厂每月一次连续 24 h 测定进水瞬时流量,其夜间最小流量扣除居民夜间用水量,以及可能存在的工业用水量,就是服务区域内的地下水渗入量。水量平衡分析法根据服务范围内的用水量数据估算进入排水系统的原生污水量,由系统服务范围内的污水总量与原生污水量的差额计算进入管道系统的外来水量。

水量检查法的优点是通过对理论进水与实际进水的差异,能够快速判断排水管道的外水量,可作为地下水入渗及外水入侵的重要判别手段。缺点是人力物力耗费大,且检测范围内的排水管网需具有较好的独立性。应用夜间最小流量法时,需要以检测范围内长期的流量数据为判别基础,范围不宜太大,否则计算过程中会涉及多种用水功能区,使检测结果存在偏差;水量平衡分析法同样需要大量调查,统计不同功能区的用水量进行计算,水量数据的准确性对检测结果具有较大影响。

DTS 技术是基于温度的检测方法,数十年来一直用于石油钻探、工业过程控制、大坝等水文建筑中的渗漏检测领域。由于雨水管道与生活污水的温度差异性,使得温度成为识别雨污混接的潜在指标参数,鉴于温度测量的简便性,有研究表明 DTS 也可用于雨污混接检测工作。

DTS 检测技术通过终端设备分析光纤中斯托克斯辐射与对温度敏感的反斯托克斯辐射之比来检测温度异常点,从而确定雨污混接位置

。 Hoes 等

利用荷兰雨水管道与生活污水之间存在明显的温度差( 1m 深土壤温度在 5~15℃ 之间,气温 3~17℃ ,生活污水 20℃ 左右),搭设了 2.4km 的光纤开展 DTS 雨水管网混接检测工作,沿途间隔 2m ,每 30s 收集一次温度数据,发现了数十处温度异常点位,后经开挖工作证实了温度异常处均存在雨污混接问题。

DTS 检测法的优点是基于自动化程序较高的时空分辨率,结果准确可靠,并且检测时无需排空管道内积水。其缺点是成本高,在国外的平均检测费用为 10 美元 /m ,包括光纤与计算机等设备购置费用、人工安装费用、管道冲洗费用以及温度数据处理费用。

超声波检查法是利用超声波传感器,根据对传感器返回图像的分析进而对管道进行检测的方法,目前国外主要是通过超声波机器人对管道进行检测。 Mazraeh 等

将多个超声波传感器与相应的软件过滤技术集成起来,并将超声波传感器与改良版管道清理检测( PIG )机器人相结合,开发了一种低成本、低维护性的管道检测系统。其中超声波和涡流传感器的结合对裂纹和腐蚀缺陷的检测分辨率和精度均较高;改良版 PIG 机器人通过搭载有超声波传感器的手臂与管道内壁接触,能够敏锐地捕捉管道内壁的径向裂缝与管道腐蚀信息。

超声波检查法的优点是对管道内液体的充满度没有要求,并且可以对管道的运行状态进行定期监测,能够在管道故障发生之前对其进行预防排查。缺点是超声波信号受到排水管道内部阻塞问题的影响,导致检测工作难以进行,因此对内部环境复杂的排水管道进行超声波检测时,需对声波信号进行预处理,然而当前的预处理技术尚未成熟,导致该方法在实际应用中具有一定局限性。

视觉检查法在国内应用十分广泛,其中目视检查法一般作为排水管道检测的辅助手段, CCTV 、 QV 、声呐等影像检查法为主流技术,其中 CCTV 检测技术在实际工程应用中最为广泛。

肖倩等

针对深圳市某片区污水管道大部分淤积严重、水位较高且大部分处于运行状态的情况,首先使用气囊或砖对管道进行封堵,抽水降低水位,进而用污泥车将淤泥吸出并运到指定位置。管道清淤完成后使用高压水枪清洗管道,为 CCTV 爬行和检测创造适宜条件。管道检测及评估结果显示,在管道长度为 74.2km 的检测范围内,共发现结构性缺陷 3 942 处,功能性缺陷 245 处,并根据缺陷等级与分布情况指出了应立即重点处理的 103 条管段。吕兵等

在牛津大学可视化几何实验室设计的 VGG 结构的卷积神经网络的基础上,提出了一种基于深度学习的排水管道缺陷检测方法,并应用在深圳的布吉河项目中。该方法通过对 CCTV 采集到的 367 段视频的人工识别与算法智能检测的对比,发现智能检测的正确率达到 93.75% ,验证了基于深度学习的排水管道缺陷检测方法适用于排水管网检测工作。

电磁检查法在国内应用最广泛的同样是探地雷达技术,主要应用于地下管线埋深及走向的确定,在排水管网缺陷检测中作为辅助手段。崔英良等

在对合肥市长丰县某小区检测范围内的污水管道进行管线探查及缺陷检测时,首先利用 CCTV 对管道进行检测,进而利用探地雷达技术对重点病害点进行验证分析。魏晓杰等

在嘉兴市利用 CCTV 、 QV 进行管道塌陷、破损等问题检查后,结合探地雷达技术深入探测拍摄不到的底部,进一步查清了排水管道及道路存在的隐患等级和类型,提高了检测结果的准确性。

在我国用于排水管道检测的水质检查法主要是特征因子法。徐祖信等在化学质量平衡模型的基础上选用不同的水质特征因子,建立了污水管网和混接污水管网的地下水入渗定量分析方法,并计算了上海市中心城区某区域的地下水入渗量。该研究区域面积为 5.28km

2

,共有 3 个相邻的分流制排水系统,且 3 个雨水系统相互独立。计算结果表明, 3 个排水系统的雨水管网旱天存在化学质量平衡关系,旱天水量来自生活污水和地下水;选用总氮和硬度分别作为生活污水和地下水的水质特征因子指标,成功测算出该区域雨水管网与污水管网的地下水入渗率分别为 20 731 与 3 094m

3

/d ,并以此为基础建立了管道破损程度评估方法。

在实际应用中,特征因子的选择应该视当地水源水质情况而定。周广宇等采用特征因子法对拉萨市某区域进行排水管网检测时,为了更好地找到在不同水源中含量差异巨大的特征因子,对当地生活污水、河水与地下水开展水质检测工作,最终确定 Mn

2+

作为表征地下水的特征因子。刘希希等以九江市某片区为案例开展地下水入渗检测工作,将 Mn

2+

作为表征地下水的特征因子,对污水管道中的地下水入渗情况进行量化评估,最终确定地下水入渗点位 11 处。

其他水质检查法如人工示踪剂法在国内主要作为辅助手段判别雨污混接问题,稳定同位素法与污染物时间序列法在管道检测中的应用则较少。

水量检查法在国内普遍是作为检测排水管网地下水入渗或其他外水入侵问题的重要手段之一。夜间最小流量法适用于服务范围面积不大且以生活用水为主的区域,而在国内实际项目中,通常服务范围面积较大且用水来源较广,因此该方法在国内并不普遍适用,仅可作为特殊区域排水管网检测的辅助手段。

相对而言,水量平衡法则更具有适用性。刘战广等

采用基于水量平衡分析方法针对某城市污水系统开展了应用研究,首先根据污水系统服务范围将研究区域划分为居住小区及商业、办公楼、学校、医院、企业等不同部门,因服务范围主要为居住小区,故居住小区用水量每两个月抄一次表,其他部门每月抄一次表。根据区域内 2016 年 —2017 年的水量数据及污水排放系数计算累积理论污水量,进而与污水处理厂的进水量比较,发现污水处理厂 2017 年理论污水量与实际进水量的偏差为 -13.7 %,表明该污水系统存在少量的外水入侵问题。李超等

在污水处理提质增效背景下,针对污水处理厂进水水质浓度低的问题,以污水处理厂进水水量、水质和污染物总量作为研究对象,对南方某污水处理厂进厂污水量与服务范围内用户排水量(以供水量的 85% 计)的差值进行分析,并分别测算工业企业排水单元、小区地块排水单元、总口基流和管道缺陷渗漏量对污水处理厂的贡献率,为后续精准摸排、找出污水收集系统问题提供了依据。

由于水量检查法是根据污水处理厂进水量与其服务范围内用水量进行水量差值的比较,只适用于定性分析,并不能准确检测出具体问题所在。

DTS 是一种用于实时检测空间温度场分布的新型传感技术,可以连续测量光纤沿程的温度分布。由于使用此种方法极易受到外界因素的干扰,对管道信号进行处理时也要考虑到去除噪声的准确度,且由于国内排水管道检测工作往往需要对管道的多种缺陷类型同步展开,故此方法并不能适应实际项目生产的需要。由于光纤既是传输媒体又是传感媒体,具有抗电磁干扰、电绝缘、耐腐蚀、安全、质量小、体积小、可挠曲、对被测介质影响小等优点,因此在国内的油气安全监测领域 DTS 技术仍在不断发展中。虽然 DTS 技术在国内排水管道检测中相关应用实例较少,但具有良好的发展前景。

超声波检查技术根据发射声波信号和接收回波信号之间的关系来分析待检测对象的状态。在地下排水管道声波检测方法中,首先分析声波信号在管道内的传播特性,然后从声波检测信号中提取能够有效反映管道内部运行状态的特征,最后建立分类器对管道的故障进行分类和识别。付汝龙

研究了超声波传播过程中反射、折射、透射、衰减及声场模型的相关理论,得出旋转反射镜材料和检测装置腔壁材料选择的依据以及对超声波进行衰减补偿的依据,并采用单探头旋转反射镜超声检测方法实现了对管道 360° 的扫描检测。该技术可以在恶劣的环境下工作,不受光线的影响且在污水充满度高、流量大的排水管道中都可以工作。张浩

从声波检测原理及声波在排水管道中传播的特点出发,研究了几种声波检测信号频域分析方法、特征提取方法以及故障分类方法,提出了基于小波包、 BP 神经网络的管道故障识别方法和基于 MEMD 、 SVM 的排水管道故障识别方法。超声波检测技术在国内同样处于研究阶段,并没有大规模应用于实际项目中。

我国排水管网建设较为复杂,存在分流和合流排水体制并存、排水管网长期高水位运行等问题,导致检测工作难以开展。单一的检测方法都具有一定的弊端,如仪器检查法前期准备工作复杂、工作周期长、对管道工况要求高,特征因子法的不确定性强、检测成果受多种因素影响。因此,需要基于我国排水管网现状,运用综合检测方法开展排水管网检测与诊断工作。

陈泽鑫等在珠海横琴新区开展污水系统诊断工作中,同步采用水质水量检测法定性定量分析管网现状问题,结合仪器检测法定位管道缺陷病害问题,运用系统思维厘清进厂污水浓度低的主要原因。首先叠合污水纳污分区及雨水排水分区,初步判断影响管道渗漏量的主要外水来源;其次从 “ 源头、过程、末端、外围 ” 四个方面进行水质水量监测点位的布设,根据相关检测结果确定氯离子、硬度、 COD 、氨氮、总氮为特征因子;最后针对重点主干管进行管道缺陷仪器检测,结合水质水量检测结果分析发现管道病害严重(管道出现较多渗漏、起伏等缺陷),污水系统内污染物浓度严重偏低,系统末端氯离子、硬度浓度与外水浓度相当。该综合检测方法能够定性、定量地系统分析片区内的外水入侵情况并准确找到问题区域和缺陷管道,为国内排水管道检测提供了一条有效路径。刘云帆等针对长江流域典型丘陵城市开展提质增效研究实践时,以系统排查为基础,借助 QV 、 CCTV 等仪器设备精准识别外水汇入点 14 个,通过水质水量监测分析定量评估外来水入流入渗量约为 3.9×10

4

m

3

/d ,为山地丘陵城市实现污水系统提质增效提供了指导。石彬结合实际工程经验提出了提质增效阶段排水调查技术路线,基于水量平衡及污染物守恒原理,对旱季、雨季、降低周边水系水位等工况下各排水设施进行了调查,并综合水质水量监测及仪器检测成果绘制了水质水量平衡图,通过量化问题程度、明确问题位置,为提质增效阶段排水系统调查项目的开展提供了思路。

① 我国在目前的排水管道检测工作中主要应用影像检查法,即 CCTV 、 QV 以及声呐检测等。然而单一的影像检查法无法适应我国复杂的管道内部环境,应开发将多种影像检查法相结合的检测设备,并应用在实际工程中;同时,随着计算机技术以及全球定位系统的快速发展,可将不断升级的图像识别算法、定位技术与影像检查法相结合,减小人为判定误差,提高影像定位检测的准确度。

② 电磁检查法及超声波检查法在当前实际项目中的应用仍具有一定的局限性,但都有各自的优势,针对不同的应用场景可作为辅助手段有选择性地使用。

③ 单一的排水管网检测方法都具有一定的局限性,因此在实际工程中应使用多种检测方法相结合的方式进行。例如,首先根据水质水量检查法定性定量分析整体问题,再应用影像检查法对问题管段进行检测与复核,可缩短检测周期,降低经济成本,同时保障检测数据的完备。