PART

PART

01

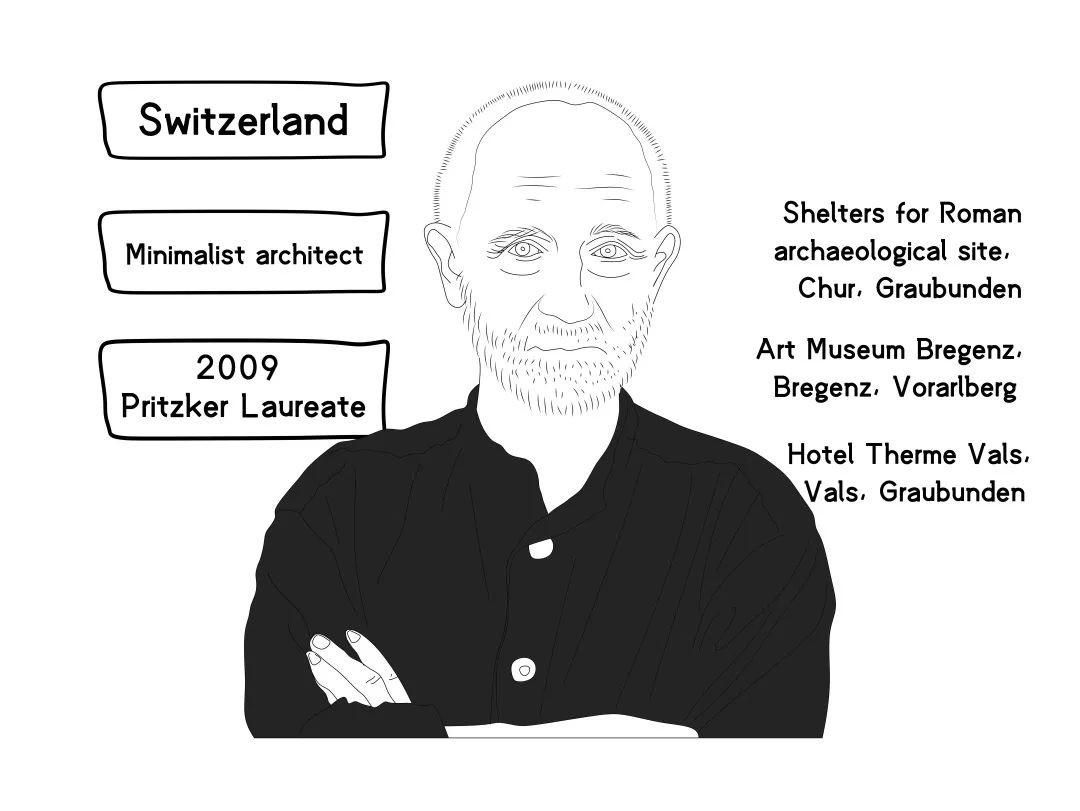

又到了一年一度普奖公布的时候,各大公众平台应该开始推出获奖者作品合集、设计理念的文章了,那阿精也想给大家介绍一个耳熟能详,但是又似乎不是很了解的普奖获得者 卒姆托(Peter Zumthor) 吧。

感觉全篇叫卒姆托属实有点生疏,不如叫他卒大叔吧!

之所以说他熟悉而又陌生,大概是因为他的名字出现在了每一个建筑学学生的学习生涯中,但是由于他不迎合主流、也不做商业建筑的坚持,当我们提到他可能一部分人只能想到 瓦尔斯温泉浴场、布雷根茨美术馆 等代表作。 从业以来有20余项建成作品,相比起安藤大叔从业50多年来的200多项作品,嗐...

当然这也和卒大叔自身 “极少主义” 的风格有关。我们平时设计课的学习中,这类型的建筑作品并不是老师认为作为“菜鸡”的我们应该首要去学习和借鉴的作品,而是应该先着眼于“空间+造型”的设计。如果硬要致敬大师们,但又不明白他们的精髓,结果大概是体验一下“被双标”的感受吧。

大师搞极简叫精简,我们搞极简叫不上心。

所以...问题出在哪呢?

PART

02

大叔的设计有两大灵感—— “建筑场址”和“材料的感知属性” 。

首先来看 建筑场址 ,也就是建筑的宏观环境,它的性格与特征都直接或间接的对建筑设计的选址和选材产生重要影响,进而决定了建筑形式。

第二个重要因素便是 材料的感知属性 ,这不仅限于材料自身物理属性,也有关于材料的技术、个性、身体和文化模式层叠的概念 [1] 。

如何在设计之初对比选择出最合适的材料,以及用何种方法发挥材料的感知属性 是卒姆托在其建筑实践过程中一直在探讨的问题,也是阿精这次想给大家分享的 为啥人家的极简并不极简 。

PART

03

从建造过程看,卒姆托的设计是以其近乎严苛的材料实验开始的。

《建筑氛围》一书中有一段关于卒姆托对一块木地板的选择过程描述,“在那座清水混凝土建筑里有一间巨大的客厅,我十分确信我不会在客厅里用松软的雪松木作面材,它太软了。我打算要一点硬实的东西,更像黑檀乌木那样的——足够密实”。 [2]

之后又对黄檀木、桃心花木等进行了反复比较,整个过程持续一年多。

他意在通过对材料本质特性的尊重和真实表达,除去创作中的矫饰之物与不客观的自我情感表现,以直接展现场地精神意义,达到直击心灵的效果。

PART

04

瓦尔斯温泉浴场 大概是卒大叔代表作中的代表作。

瓦尔斯是位于瑞士阿尔卑斯山谷的一个小山村,有美丽自然的田园风光。当地从19世纪就开始开发温泉。1986年政府买入后,重新整治了温泉设施。受委托的实行委员会只有两个要求: 1.在既存的宾馆旁边;2.建造在温泉眼正上方。 根据这两个要求,确定了建筑的位置和靠近酒店的建筑西北侧主入口。

新建的浴场完善了酒店的功能,也为顾客提供了更多活动的空间。

地景的建筑

设计紧紧围绕着 “山脉、石头、水” 三者展开。

卒姆托想传达出这样的感觉:“ 一座建在斜坡上的建筑,其建筑姿态和光环比周围已经建造的任何东西都古老,创造了一座可能一直存在的建筑,一座与当地地形和地质有关的建筑。 他与瓦尔斯山谷的石块相呼应,它们被挤压、断裂、折叠,有时甚至被破碎成数千个板块。”

为了让建筑与景观相融,山脉巨石间流淌的水成为了形态意向,建筑被插入山体中,同时这样也能够保证酒店中住户的视线不被遮挡。

周边的采石场促进了卒大叔设计的灵感,从他的手图中我们也可以看出瓦尔斯温泉浴场内部就像 在山体内部开凿出来一系列连串的山洞 。

△ 瓦尔斯温泉浴场手图

“山洞”的结构

“山洞”是指在土中、峭壁上或小丘里挖出来的空间,尤指有洞口通道地表面的天然地下室。它有自己的气候现象,主要通过流动的水和对流的空气来调节。

山坡之所以能有洞穴,是因为洞穴边界的“土壳”具有强大的支撑作用。 所以,在设计之初,如何创造一个长于山体中的、也具有支撑作用的结构便成为了出发点。

要以传统的梁柱结构,当然能建立一个个方盒子排列组合的效果,但是这就与我们把日常生活中可见的房子搬到地下去没什么差别。就算是加以覆土的屋面,也不能营造出 “造到石头里去,从石头里造出来,在山的里面” 的意境。

所以,为达到 “多孔穴山洞” 的效果,卒大叔首先决定将梁柱结构的图底关系转换,柱子放大挖空后变成了得以承载某种功能的房间,使结构体被赋予了房间的意义, 结构开始与功能融合 。

但是分析到后来我发现,这也仅仅是将柱子变成了扩大的柱子,也相当于立了多个大墩子,然后再加一个大盖子,似乎就和现在造了多个承重墙围合出功能房间是差不多?

阿精语塞

... ...

后经过比较发现,以承重墙作为支撑结构的建筑而言,墙和板是两个相对分离的构件。

而瓦尔斯温泉浴场的特殊性在于 采用砌块体系,使得“墩子”和“盖子”成为一体,让每一个砌块支撑一块悬臂板 ,从而生成了独特的 “Stone” 结构,即“石室+挑檐屋顶”,概念才得以更整体化地被展现出来。

△ 承重墙结构体系建筑

△ 瓦尔斯温泉浴场

再加上所有的材料都是采用处理后瓦尔斯当地的片麻岩,才让建筑和场地形成了你中有我,我中有你的感觉。

“浴场”的空间

每一个“Stone”都是一个“块”,整个浴场的空间逻辑便是通过在建筑体块中放置“石室”,利用“挑檐屋顶”将“石室”与“石室”之间的空间围合出来,即以 空间占据空间的方式 形成了现在浴场的空间布局。

其组合为建筑使用者提供了 两种空间 :

在“块”之内是“穴空间”,是包括浴前、浴中、浴后等的特定的功能空间, 是一种封闭的空间体验 ;

而“穴空间”围合出来的空间便是“孔空间”,是公共浴池、休息、走道等过渡空间, 是一种开放漫游式的建筑体验 。

“Stone”的形态是卒大叔根据不同功能以及研究沐浴这一行为得出的结果,每一宽3-5m,长6-8m。

他通过“块”之间的组合方式及变化节奏以创造不同的“孔空间”,从而达到视线和空间感受的丰富变化。

△ 瓦尔斯温泉浴场手图

△ “Stone”单体图

由于采用了“Stone”的形式,结构在肉眼观感中被削除了,消除了石头原本的厚重感。

卒大叔曾经在书中提到:

“从天窗中洒下的光线照亮了一间最适合洗澡的房间:石盆里的水,升起的蒸汽,半暗中的明亮光线,安静放松的气氛,消失在阴影中的房间;人们可以听到各种各样的水声,人们可以听到房间里回响。它有一种宁静的、原始的、沉思的东西,完全吸引人。”

为了达到建筑中半明半暗的效果,除了在景观面以外,他没有采用一般建筑中的大玻璃开窗,而是 利用 “Stone"的组合留下了8cm的缝 ,这些缝不仅是室内的光照来源,也能够应对在不同季节温度变化以及寒冷冬季室内外温度差异造成的材料的缩放。

△ 瓦尔斯温泉浴场室内

图片来源:网络

“浴场”的功能

建筑基本框架已经大抵清楚之后我们可以开始对它“开刀”了!

回到最初的盒子形态, 以主入口位置以及温泉泉眼的位置为基础,洗浴顺序为主线 ,确定了 “浴前准备——洗浴服务——理疗服务” 的大致功能分区。洗浴服务作为浴场的主要功能置于建筑首层,理疗服务则放置在地下层。

出于功能便捷的考虑,建筑首层便可完成整个洗浴流程。若是对洗浴服务区进行细分,则可分为位于温泉泉眼上方的中心洗浴区和依靠建筑景观面分布的浴后休息区。

空间序列形成由封闭到开敞逐渐过渡的趋势。人们行进之间逐渐加强与自然环境的接触,更加强化了沐浴这一原本感性与仪式化活动的精神性;

浴前准备区 中,化妆间、淋浴间、更衣间等辅助功能空间的长条形盒子分散占据了“L”形体块,留出的走道空间将各个盒子串联起来。

△ 瓦尔斯温泉浴场室内

图片来源:网络

温泉泉眼决定了 中心洗浴区 的位置。

为了丰富洗浴体验,除了分出室内、室外浴场之外,也设计了其他各种洗浴空间。根据每个浴池的功能,有的属于“巨人”,有的高高瘦瘦。这些高矮胖瘦不一的洗浴盒子以风车的方式占据温泉池子周围的空间,留出来回字形过道的同时也形成了盒子之间的间隙空间,创造了浴场中空间的收放、视线的流通。

△ 瓦尔斯温泉浴场室内公共浴池

图片来源:网络

△ 瓦尔斯温泉浴场室外公共浴池

图片来源:网络

浴后休息区 设有休息室、按摩室等房间,通过线性排布这些小盒子,留出来休息平台,创造出室内外休息活动的不同空间感受。泡完温泉很舒服之后便可以到浴后休息区欣赏窗外的美景~躺在小床上,舒服滴很~

△ 瓦尔斯温泉浴场室外休息平台

图片来源:网络

下层的 理疗区 ,观赏性要求较高的空间贴景观面摆放,功能性较强的空间则置于内部。

在分析了每一块功能区域的分布之后便是交通联系的加入了,一个垂直电梯和三个直跑楼梯的加入使得建筑垂直方向得以有了联系。

最后就是把每一个“Stone”内部空间进行细化咯,根据不同的功能形成不同的体验感~

沐浴、清洁或是放松——每一个"Stone"都是一个独立的世界 ,饮水石、汗石、花浴池、发声室等等,都有自己的惊喜。

△ 瓦尔斯温泉浴场手稿

再覆上土,让景观和建筑融合在一起,就成了!

材料的改造

相较于之前拆解的案例而言,瓦尔斯温泉浴场从形式上就显得朴实了许多,但并不代表其建筑本身是简单的。作为知觉现象学的切身实践者,大叔是 善于运用位置、材料、空间和光线的感觉调动人体知觉系统,激发主体内心情感 的。

除了刚刚说的“Stone”的结构,在发掘材料的感知属性上也下了不少功夫。

整座浴场采用瓦尔斯当地的灰色石英岩和混凝土建成。顶篷、墙壁和地面皆为清一色石材饰面。直接运用片麻岩筑屋的手法已经不能满足卒大叔的需求。

△ 瓦尔斯当地片麻岩应用情况

图片来源:网络

他重新开发了瓦尔斯石材切片工艺 ,把当地石材制成很薄的石片。

甚至为了不折不扣地体现这种薄片的原则,每一片石材都经过了绘制和测量:使用 31mm、47mm、 63mm 三种厚度的石材,加上砖带间的3mm 灰缝,他们共同构成 15cm 的石带(恰巧是一阶台阶的高度) ,这个 15cm 便是建筑立面的基本单元,而墙体表面的纹理则靠不同厚度石材的排布组合形成。

立面呈现出的纹理并非片麻岩本身的纹路,而通过是砖块的排列组合出现了新的效果。

△ 片麻岩组合

△ 片麻岩墙体

图片来源:网络

建筑的生成

我们再来看一遍生成过程!

△ 瓦尔斯温泉浴场室外照片

图片来源:网络

PART

05

材料在卒姆托的设计中占据了很重要的地位, 不论是“建筑场址”还是“材料的感知属性”都是为了能更好的选择合适的材料。 通过探析卒姆托对建筑材料的选择,大抵可以将其归类于三种倾向 [3] :

(1)地域性

卒姆托的建筑创作中在许多项目中都倾向于在当地自然环境中选取或依托于传统的材料使用习惯。

就如 瓦尔斯温泉浴场 设计中,他试图寻找能将场地环境中的线索 “内化” 为项目肌理和氛围的方法。在经过建筑师对不同规模、不同坡度和不同矿脉上的石矿的考察后决定只使用基地所在山谷的片麻岩作为建筑材料 [4] , 以营造建筑根植并生长自场地的氛围。

而模数化的、对每一个石块加以切片处理的方式,使得传统的地域性建材继承了新时代的意义,且产生了意想不到的效果。

△ 瓦尔斯温泉浴场室外照片

图片来源:网络

(2)时间性

①在材料表现出来的包括颜色、质地、纹理等特性相同时,卒姆托会比较 由于时间的变化产生的对材质特性的改变。

如 望月住宅 中加建部分使用与旧部相同的木材,经时间积淀后的新旧材料会慢慢融于一体;

△ 望月住宅局部

图片来源:网络

圣本尼迪克教堂 外立面所用当地的木瓦会因长时间日晒雨淋改变颜色,因每块木瓦受到日照时间长短的差异形成的变化,得以容纳时间的痕迹。

△ 圣本尼迪克教堂局部

图片来源:网络

②卒姆托的建筑根植于传统,但是在很多项目中也试图 将现代的科学技术和物质精神融入到当地建筑中 ,从而体现建筑的历史性与时代性。

如 罗马遗址保护中心 的项目中,建筑师利用传统木材与现代钢材分别作为外部围护和组织流线的连廊,以此表现历史和现代的对比。

△ 罗马遗址保护中心室内

图片来源:网络

(3)色彩

建筑和环境色彩在卒姆托的设计中材质一方面是造型元素,另一方面对于烘托氛围、处理建筑与环境关系有重要意义。

英国蛇形画廊 的设计在比较多种材料,包括黑色油漆、屋面油毡、碳化木材以及黑色橡胶等方案后,一种沥青与麻布网格卷材的组合成为了最终的方案:木板上涂一层沥青,之后铺设麻布网格,再之后多次涂刷沥青,直到得到具有丰富层次观感的、黑色自身表现性得以消除的理想状态 [5] ;

△ 蛇形画廊墙体

图片来源:网络

柯伦巴艺术博物馆 中,为了体现新旧建筑的统一与对比,他试图选择一种质感、颜色相近的新材质与废墟上的凝灰岩、玄武岩及红砖衔接匹配。

△ 柯伦巴艺术博物馆局部

图片来源:网络

在材料选择过程中,他走访了数家瑞士材料生产厂家,通过对不同颜色、大小砖块的不同砌筑方式与教堂残骸加以组合后对比,最终决定使用一种新的浅米色的粘土砖——“柯伦巴砖”。这种砖呈片状,通用模数54cm*21.5cm*4cm,通过平均厚度2cm的灰缝来调整与老石墙尺寸之间的差异 [6] ,通过横向砌筑的方式使得在残墙石材大小可以辨识的距离内,新墙材质消隐成为现状的均质肌理,使得介入设计与历史建筑原有的构成要素之间互不混淆,保持彼此间的 “可识别性” 。

△ 柯伦巴艺术博物馆局部

图片来源:网络

除此之外,他的设计并不止于材料的找寻,也会一直进行节点设计的实验。

除了瓦尔斯温泉浴场对于片麻岩的运用,他面对常见的材料,比如玻璃,便会采用一些新的细节处理方式以实现氛围的营造。

布雷根茨美术馆的设计中,大叔抛弃了传统玻璃材料的搭接方式,使用一种新的固定的玻璃架子,这种新型节点使得每块玻璃的右边向内倾斜2°, 如鳞片般层层铺叠的玻璃表皮,增强了表皮的渗透性 ,室内外得以产生连接,自然也在不经意之间和建筑相融。

△ 布雷根美术馆外表皮

图片来源:网络

玻璃的边缘经过垂直的打磨直接暴露,使他对材料原真性的体现。

其与建筑混凝土石墙形成的空腔使得表皮可以调节室内气温,甚至可起到防风雨、调节日光、遮阳和隔热层的作用。

△ 布雷根茨美术馆外立面

图片来源:网络

PART

06

好了最后来段正经的总结吧:

卒姆托曾经说过,面对当前大量不良人工环境的对抗,他要创造有灵魂的空间,使之成为我们日常生活的一部分,他在建筑中取得的成就与其对事物的完美追求和设计方式的深入探究精神息息相关。

在这样浮躁的时代下,卒姆托这般不理会潮流、专注于雕琢作品的精神是值得我们学习与思考的。不过,好的作品固然重要,但是可以稍微向面包屈服一下的。

从我们作为学生接触建筑学以来,都是着眼于造型和空间的设计,对建筑材料和构造的做法了解甚少。

建筑和装饰艺术的区别就在于细节之处是否具有构造意义。

我们了解的更多,那么我们打开设计的方式也就更多。

这次我写这篇文章,当然是先向大家一波心中的“卒idol”,然后就是哪怕是有一个人能够因此提起对于材料和构造上的兴趣,那便是意义非凡了。

参考文献:

[1]《大师》编辑部.《彼得·卒姆托 建筑大师 MOOK 丛书》[M].华中科技出版社,2007.

[2]彼得·卒姆托.《建筑氛围》[M].张宇译.上海译文出版社,2007.

[3]周聪. 彼得·卒姆托建筑材料的使用特征探析[D].深圳大学,2017.

[4]刘东洋.卒姆托与片麻岩:一栋建筑引发的“物质性”思考[J].新建筑,2010(01):11-18.

[5]张早,张颀.消隐的建筑,呈现的舞台——记 2011 年蛇形画廊临时展亭[J].建筑 师,2012(06):72-75.

[6] 艾星,孙博怡.表象与真实——以建构视角解读柯伦巴艺术博物馆[J].建筑师,2014(06):57-65.

图片来源:

1.分析图由作者自绘,版权归作者所有,转载请注明出处;

2.项目照片为作者四处搜罗;

3.项目手稿皆来源于《PETER ZUMTHOR: THERME VALS》