中国古建木构特征概说 这里所谓特征,是指从现存中国古代建筑实例中所概括出来的、普遍存在的、不同于西方建筑的独特之处。现存建筑实例最早不过唐代,亦即中国建筑成熟时期以后直到20世纪初的建筑。唐代以前的建筑,只能从考古发掘出来的一些建筑遗址,以及各种艺术品(如绘画、雕刻等)所描摹的建筑形象等间接资料中知其大略。据此,大致可以归纳为七项,分述如下: 1、使用木材作为主要建筑材料 中国古代建筑在结构方面尽木材应用之能事,创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,同时又创造出优美的建筑形体,以及相应的建筑风格。

中国古建木构特征概说

这里所谓特征,是指从现存中国古代建筑实例中所概括出来的、普遍存在的、不同于西方建筑的独特之处。现存建筑实例最早不过唐代,亦即中国建筑成熟时期以后直到20世纪初的建筑。唐代以前的建筑,只能从考古发掘出来的一些建筑遗址,以及各种艺术品(如绘画、雕刻等)所描摹的建筑形象等间接资料中知其大略。据此,大致可以归纳为七项,分述如下:

1、使用木材作为主要建筑材料 中国古代建筑在结构方面尽木材应用之能事,创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,同时又创造出优美的建筑形体,以及相应的建筑风格。

2、保持构架制原则 以立柱和纵横梁枋组合成各种形式的梁架(见大木作),使建筑物上部荷载均经由梁架、立柱传递至基础。墙壁只起围护、分隔的作用,不承受荷载,所以门窗等的配置,不受墙壁承重能力的限制,有“墙倒屋不塌”之妙。

3、创造斗拱结构形式 用纵横相叠的短木和斗形方木相叠而成的向外挑悬的斗拱,本是立柱和横梁间的过渡构件,逐渐发展成为上下层柱网之间或柱网和屋顶梁架之间的整体构造层,这是中国古代木结构构造的巧妙形式。自唐代以后,斗拱的尺寸日渐减小,但它的构件的组合方式和比例基本没有改变。因此,建筑学界常用它作为判断建筑物年代的一项标志。

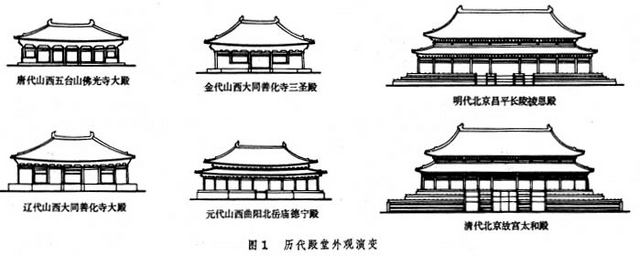

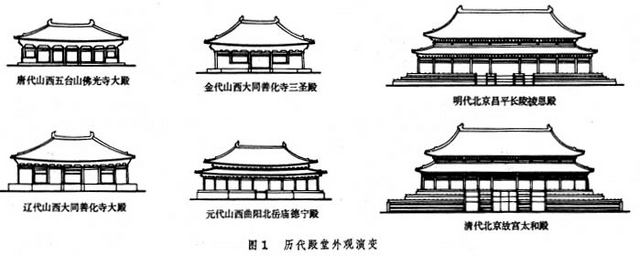

历代殿堂外观演变

中国古代建筑的屋顶形式

2楼

2楼

4、实行单体建筑标准化 中国古代的宫殿、寺庙、住宅等,往往是由若干单体建筑结合配置成组群。无论单体建筑规模大小,其外观轮廓均由阶基、屋身、屋顶(屋盖)三部分组成:下面是由砖石砌筑的阶基,承托着整座房屋;立在阶基上的是屋身,由木制柱额作骨架,其间安装门窗隔扇;上面是用木结构屋架造成的屋顶,屋面做成柔和雅致的曲线,四周均伸展出屋身以外,上面覆盖着青灰瓦或琉璃瓦。西方人称誉中国建筑的屋顶是中国建筑的冠冕。

单体建筑的平面通常都是长方形,只是在有特殊用途的情况下,才采取方形、八角形、圆形等;而园林中观赏用的建筑,则可以采取扇形、万字形、套环形等平面。屋顶有庑殿、歇山、录顶、悬山、硬山、攒尖等形式,每种形式又有单檐、重檐之分,进而又可组合成更多的形式。各种屋顶各有与之相适应的结构形式。各种单体建筑的各部分乃至用料、构件尺寸、彩画都是标准化、定型化的,在应用上,要遵照礼制的规定。

宋《营造法式》中对各种单体建筑作了概括的原则的记述。清工部《工程做法》对官式建筑列举了27种范例,对应用上的等级差别、做工用料都作出具体规定。这种定型化的建筑方法对汇集工匠经验、加快施工进度、节省建筑成本固然有显著作用,但后继者"遵制法祖",则妨碍了建筑的创新。

5、重视建筑组群平面布局 中国古代建筑组群的布局原则是内向含蓄的,多层次的,力求均衡对称。一组建筑中的主要建筑物通常是主要人物的主要活动场所,这一点可以从形体、装饰、配属建筑等看出来。由于建筑群是内向的,除特定的建筑物如城市中的城楼、钟鼓楼等外,单体建筑很少是露出全部轮廓,使人从远处就可以看到它的形象。因此,中国建筑的完整形象必须从组群院落整体去认识。每一个建筑组群至少有一个庭院,大的建筑组群可由几个或几十个庭院组成,组合多样,层次丰富,也就弥补了单体建筑定型化的不足。

建筑组群的一般平面布局取左右对称的原则,房屋在四周,中心为庭院。大规模建筑组群平面布局更加注重中轴线的建立,组合形式均根据中轴线发展。甚至城市规划也依此原则,以全城气势最宏伟、规模最巨大的建筑组群作为全城中轴线上的主体。唯有园林的平面布局,采用自由变化的原则。

中国古代建筑屋顶组合形式

回复

3楼

3楼

6、灵活安排空间布局 中国建筑的室内间隔可以用各种隔扇、门、罩、屏等便于安装、拆卸的活动构筑物,能任意划分,随时改变,使室内空间既能够满足屋主自己的生活习惯,又能够在特殊情况下(例如在需举行盛大宴会时)迅速改变空间划分。建筑组群的室外空间──庭院,是与室内空间相互为用的统一体,又是为建筑创造小自然环境准备条件。庭院可以栽培树木花卉,可以叠山辟池,可以搭盖凉棚花架等等;有的还建有走廊,作为室内和室外空间的过渡,以增添生活情趣。

7、运用色彩装饰手段 木结构建筑的梁柱框架,需要在木材表面施加油漆等防腐措施,由此发展成中国特有的建筑油饰、彩画。至迟在西周已开始应用彩色来装饰建筑物,后世发展用青、绿、朱等矿物颜料绘成色彩绚丽的图案,增加建筑物的美感。以木材构成的装修构件,加上一点着色的浮雕装饰的平基贴花和用木条拼镶成各种菱花格子,便是实用兼装饰的杰作。北魏开始使用琉璃瓦,至明清时期琉璃制品的产量、品种大增,出现了更多的五彩缤纷的琉璃屋顶、牌坊、照壁等,使中国建筑灿烂多彩,晶莹辉煌。

中国古代建筑组群平面布局示例

回复

4楼

4楼

未完待续。。。。。。

时间因素,明天继续与大家一起探讨

精妙的中国古建木作

回复

5楼

5楼

辛苦一凡了。。。

回复

6楼

6楼

一如既往支持网易!

一如既往支持版主!

一如既往期待交流!

回复

7楼

7楼

精巧大木作

中国古代木构架房屋建筑中负担结构构件的制造和木构架的组合、安装、竖立等工作的专业。由于古代建筑是以木结构为骨干的,因此房屋的设计也归属大木作。

历史渊源 由《考工记》所载“攻木之工七”,可知周代木工已分工很细,以后各代分工不同。宋代房屋的附属物平暗、藻井、勾阑、博缝、垂鱼等的制作,归小木作,明清时则归大木作。宋代大木作以外另有锯作,明清也归大木作。木构架房屋建筑的设计、施工以大木作为主,则始终不变。

设计制度 中国古代建筑在唐初就已经定型化、标准化,由此产生了与此相适应的设计和施工方法。宋《营造法式》中,已载有一套包括设计原则、标准规范并附有图样的材份制(即古代的模数制,见材份)。材份制一直沿用到元末。明初,大量营建都城宫室,已不再用材份制。清初颁布的清工部《工程做法》基本上使用了斗口制(见斗口),仍可看出材份制的痕迹,但在力学上已不如材份制严谨,各种构件的标准规范也无一致的准则。实质上是旧的设计制度已被废弃,而新的设计制度还不完善。

回复

8楼

8楼

结构形式 从远古到汉代的木结构的形式迄今未能完全了解,仍在探索中。从半坡遗址到商代盘龙城遗址、西周周原建筑遗址、汉代礼制建筑、石阙等,虽已有复原研究,但还都未能得出系统的结论,只能看出一些脉络:①殷商的墓室均用井干式结构,后代虽不普遍使用,但在木结构发展史中却有重要作用。②自商代至战国宫殿遗址中已发掘的平面柱网布置,均纵向成行列而横向常不成行列。据此可推断屋架构造,系以纵架为主,直至汉代仍有应用,故纵架应是早期普遍使用的构造形式。后来,辽金时期偶然也有使用纵架承托横架的构造,那是经过改进提高的纵架。③自西周开始已用栌斗作为结合柱、梁的构件,以后逐步发展成栌斗上用拱、昂等组合成铺作(见斗拱)的复杂构造形式。

现在知道最早的关于具体的结构形式的记录,是宋代《营造法式》中的殿堂结构、厅堂结构、簇角梁结构三种。根据现存实例,可以推断这三种结构至少在唐初即已普遍应用。它们的特点如下所述。

殿堂结构:全部结构按水平方向分为柱额、铺作、屋顶三个整体构造层,自下至上逐层安装,叠垒而成。如造楼房,只须增加柱额和铺作层(平坐)即可。应用这种结构的房屋,平面均为长方形。有四种地盘分槽形式,即金箱斗底槽、双槽、单槽和分心斗底槽。

宋式殿堂地盘分槽图──明伏梁架仰视图

回复

9楼

9楼

厅堂结构:用横向的垂直屋架。每个屋架由若干长短不等的柱梁组合而成,只在外檐柱上使用铺作。每两个屋架间用椽、襻间等连接成间。每座房屋的间数不受限制,屋架只要椽数、相应步架的椽平长相等,各屋架所用梁柱数量、组合方式可以不同,因此不必规定平面形式。厅堂结构施工较殿堂结构简便,但不宜建造多层房屋。用厅堂结构建造小规模房屋,不用铺作,称为“柱梁作”,应用普遍。现存实例中,还有一种综合殿堂和厅堂结构的形式,如奉国寺大殿,用纵、横、竖三个方向的柱、梁、铺作等构件,互相交错,组成一个整体,施工繁难,辽金以后未见再用。

簇角梁结构:用于正圆或正多边形平面的建筑,每个柱头上的角梁与中心的枨杆(雷公柱)相交,组成圆或方锥形屋顶。

在明清官式建筑中,殿堂结构仅存表面形式,实际均为厅堂结构,称“大木大式”。普遍应用的“柱梁作”,称为“大木小式”。而簇角梁,则称为“攒尖”,多用于小型亭榭。

此外,在长江流域和东南、西南地区,习惯用穿斗式构架。它与厅堂结构同属横向垂直的屋架,但厅堂结构由逐层抬高而减短的梁承受檩和屋顶的重量,故称抬梁式构架。穿斗架用柱直接承檩,不用梁,柱间穿枋仅是连系构件。

宋式厅堂构架示意

宋式簇角梁构架示意

回复

10楼

10楼

构件种类 大木作结构构件,按功能可分为12类。其中拱、昂、爵头、斗4类属铺作构件。其余8类如下:

① 柱。直立承受上部重量的构件。按外形分为直柱、梭柱,截面多为圆形。按所在位置有不同名称:在房屋最外圈的柱子为外檐柱,外檐柱以内的称屋内柱(金柱),转角处的称角柱等。柱有侧脚,即向中心倾斜;有生起,即自中间柱向角柱逐渐加高。

② 额枋。包括阑额(大额枋)、由额(小额枋或由额垫板)、普拍枋(平板枋)、屋内额、地伏、绰幕(后演化为雀替)等,是连接柱头或柱脚的水平构件。

③ 梁。是承受屋顶重量的主要水平构件;上一梁较下一梁短,层层相叠,构成屋架。最下一梁置于柱头上或与铺作组合。梁按长短命名:长一椽的(一步架)称搭牵(单步梁),长两椽的称乳伏(双步梁),长四椽的称四椽伏(五架梁),乃至长八椽的称八椽伏(九架梁)。最上一梁称平梁(三架梁),梁上立蜀柱(脊瓜柱)承脊椽(脊桁)。显露的或在平暗(天花)以下的梁,称为明伏。明伏按外形分为直梁、月梁。直梁四面平直;月梁经过艺术加工,形弯如弓。隐蔽在平暗以上的梁,表面不必加工,称为草伏。四阿(庑殿)屋顶和厦两头(歇山)屋顶两侧面所用垂直于主梁的梁称丁伏(顺梁或扒梁)。在最下一梁之下安于两柱之间与梁平行的枋,称顺伏串(跨空随梁枋)。明清时又有紧贴梁下的枋,称随梁枋。

回复

11楼

11楼

④ 蜀柱、驼峰托脚、叉手等。是各架梁之间的构件。早期建筑,梁上安矮柱、驼峰或敦添,上安斗、襻间,承托上一梁首,又在梁首斜安托脚,斜托上架椽(檩)。平梁上安蜀柱、叉手。蜀柱头也安斗,用襻间,承脊椽,柱脚用合沓(角背)。叉手原是立在平梁上,顶部相抵成人字形的一对斜撑,承托脊椽,通用于汉至唐。晚唐五代起改用蜀柱承椽,叉手成为托在两侧加强稳定的构件,作用近于托脚。明清官式建筑梁上均用短柱,按所在位置称上金瓜柱、下金瓜柱、脊瓜柱等。柱下各用角背,并不用托脚、叉手。当庑殿推山加长脊椽时,在椽头下另加一道平梁,称太平梁,梁上立一柱称雷公柱。

⑤ 替木。与椽、枋平行,用于两构件对接的接口之下,以增加连接的强度,并产生缩短跨距的作用。替木在唐宋是必用的,明清官式建筑已不用。

⑥ 椽和襻间。椽是承载椽子并连接横向梁架的纵向构件。截面圆形的称椽(檩或桁),矩形的称承椽枋。它的长度即是各间的间广(另加出榫),如遇出际(山面挑出),另增挑出长度。至房角则于椽背上另加三角形生头木,使屋面纵向微呈曲线,与柱子生起相对应。襻间用于椽下,是联系各梁架的重要构件,以加强结构的整体性,有单材、两材、实拍等组合形式。明清时期檩下只用垫板、枋,合称一檩三件,废除替木、襻间。又蜀柱柱头或内柱柱身间,用枋与椽平行,称顺脊串。明清只用于金柱间,名为中槛。

⑦ 阳马(角梁)。用于四阿(庑殿)屋顶、厦两头(歇山)屋顶转角45°线上,安在各架椽正侧两面交点上。最下用大角梁(老角梁)、子角梁承受翼角椽尾。子角梁上,逐架用隐角梁(由戗)接续。用于四阿(庑殿)的,至脊椽止;用于厦两头(歇山)的,至中平暗止。

⑧ 椽,飞子(飞檐椽)。椽子截面圆形,首尾钉在上下两椽上。每一条水平长度即椽的间距,称为一椽或一架、一步架,如用飞檐,即在檐椽上钉截面矩形的飞子。

以上各类构件中,柱、椽、椽多为圆形截面,余为矩形截面。宋以后各代对构件截面,按结构形式(殿堂、厅堂、余屋,或大木大式、大木小式)都详尽地规定出高、厚尺度。其高厚比早期多为3:2,间有2:1的,至明清则多为10:8。

回复