(一)《管子度地》对倒虹吸水流的描述 《管子度地》对有压倒虹吸水流作过精辟的描述: 水之性,行至曲,必留退,满则后推前,地下则平行,地高即控。

(一)《管子度地》对倒虹吸水流的描述

《管子度地》对有压倒虹吸水流作过精辟的描述:

水之性,行至曲,必留退,满则后推前,地下则平行,地高即控。

笔者认为,这一段说的是有压管流的“水之性”,和上段所说的“以高走下”的无压流的“水之性”,是并列的两段文字,“行至曲,必留退,满则后推前”,描述的是渠水通过倒虹吸的水流现象,当渠水从一端流入向下弯曲的倒虹吸时,必先灌满倒虹吸(从整个渠道水流来看,这时呈现出“留退”的状况),尔后才能“后推前”地从另一端流出,水流通过建筑物,必将产生一个能量上的损失,因此,一定要使倒虹吸的进出口水面高程有一个必要的差值,使出口高程低于进口高程才行,出口低于进口(“地下”),则水流将平顺地通过,否则,渠水就会因倒虹吸出口端过高(“地高”),受倒虹吸控制而流不过去。

(二)公元前中国和古罗马城市供水管路中的倒虹吸

1975年至1981年在对位于河南省登封县告成镇的阳城遗址的发掘中,发现有战国晚期的城市管道供水系统,其中实际应用了倒虹吸。整个供水设施由输水管、控制流量的控制坑、沉淀泥沙的澄水池、贮水坑和蓄水瓮等组成。供水管路共有八条,沿地形由高向低布设,总长有数千米之多。输水管内径约为12.3厘米,在淹没条件下,输水流量可达20~30升/秒。

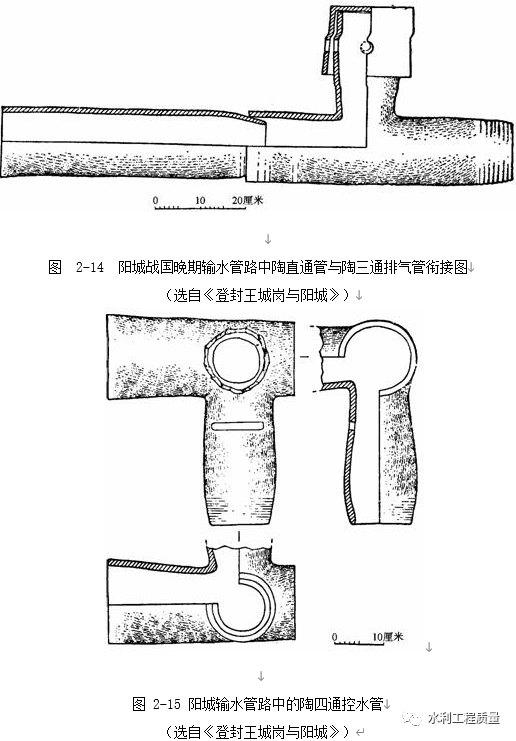

输水管路由直通管、三通排气管,三通分水管、四通控水管等部件衔接组成,均为陶制。其中陶直通管与陶三通排气管衔接情况如图2-14所示,陶四通管的造型如图2-15所示,输水管路多数铺设在开凿于红砂岩的沟槽中。较深的沟槽达1.2~2.0米。②

大约在公元前180年左右在土耳其境内古希腊帕加马城建有大型城市输水管沟,水从海拔约360米的源头,跨越两条山谷输送至这座城堡,而城堡制高点只比源头低约40米。其中当有跨百余米山谷的倒虹吸。③古罗马著名建筑师维特鲁威在写于2000年前的不朽名著《建筑十书》中,详细地记述了当时输水管网的建设要点。对于倒虹吸,维特鲁威还特别指出,为了倒虹吸的安全运行,需要修建镇墩和排气竖管。①

①对《管子?度地》渠道坡降计算和水跃的描述,是姚汉源先生于1962年最先提出的。

②河南省文物研究所、中国历史博物馆考古部,登封王城岗与阳城,文物出版社,1992年,第229~246页。

③参见チヤ-ルズ?シンガ一等编,平田宽、八杉龙一译,技术の历史——地中海文明と中世(下),筑摩书房,第581~583页。PeterJames,AncientInventions,颜可维译,世界古代发明,世界知识出版社,1999年,第388页。

城市管道系统起源当更早。在殷墟考古发掘中,多处都出土有陶制下水管道,其形制基本相同。管道由若干节组成,每节长40至50厘米,直径约20厘米,壁厚约1.3厘米,管段间的联结方式有平口和插口两种,在两个不同方向的水道管路间还设有陶制三通衔接,该三通与现代三通极相似,可见殷代的管道技术已有较高水平。详见《考古》,1976年第1期《殷墟出土的陶水管与石磬》。

①维特鲁威著,高履泰译,《建筑十书》,中国建筑工业出版社,1986年,第190~192页。

(三)对倒虹吸原理的解释

成书于皇庆二年(1313)的王祯《农书》中记载的连筒是一种竹制倒虹吸管,其制作工艺为:“取大竹,内通其节,令本末相续,连延不断,搁之平地或架越涧谷,引水而至。又能激而高起数尺。……杜诗所谓连筒灌小园”①他所记录的连筒,至迟在唐代杜甫时代已用于园圃灌溉。但王祯对其原理未作阐述。明代末年徐光启在其所著《农政全书》中引用了如上一段话,又对其工作原理作了进一步的解释:

岂有激而高起之理?若能高起,必是上流受处高于下流处故也。果高,则百丈亦可。不高,则分寸不能。②

竹制倒虹吸所能承受的水头有限。清代嘉庆十五年(1810)在四川合江县兴建的一条石质倒虹吸,跨越沙溪河,其承压水头可达26米。该倒虹吸管用方石凿孔,每段石管约长63厘米,各段间榫母相接,糯米粥拌石灰为胶结材料,全长266米,可灌溉30多亩农田。③清代在贵州、云南等地都有倒虹吸灌溉工程建设。