│ 导语│ 计划经济时代,京城有四大菜市场——东单菜市场、西单菜市场、崇文门菜市场以及本篇的主角朝内菜市场。对于 许多 年长的北京人来说,“老朝菜”是一个时代里能够采购到丰富、新鲜、稀缺食材的场所、一种 象征着为节日或聚会而精心准备的愉快心情 。 2021年,朝内菜市场在经历繁荣、拆除、易址重建、改制经营多年后,在北京老城城市更新的大背景下,政府决定对其建筑立面进行改造。看似简单的单项设计,但对于这座地处北京老城核心区、承载着市民集体记忆的老牌菜市场,如何处理传统风貌、场所记忆和当代需求、技术之间的关系、如何提升其与城市的积极关系和建筑使用品质等,都需要在这个微更新项目中被权衡、考虑;同时亦要解决因整个设计和施工过程菜市场不能停业的要求而带来的诸多现实困难与束缚。

曾经的朝内菜市场与东单菜市场、西单菜市场和崇文门菜市场是计划经济时代北京赫赫有名的四大菜市场。朝内菜市场建于1954年,位于老外交部的斜对面,最初为露天市场,后建一座双坡屋顶大跨结构建筑,人称“老朝菜”。在许多老北京眼中,“买好菜,找朝菜”,朝内菜市场是当年京城最为名副其实的菜市场,因毗邻使馆区还时常承担接待外宾的任务。

1991年菜市场被拆,原址另建了协和奥光商厦。1997年,朝内菜市场移至东四路口重建,并改制为连锁超市,入口处“朝内菜市场”与“奥士凯物美”的并置招牌提示着这座老牌菜市场的过往与变迁。

虽已改制为物美超市 ,但朝内菜市场的招牌依然保留 ?一合

近年来,随《首都功能核心区控制性详细规划》的落地和推进,北京老城历史街区与街巷风貌的保护与提升工程全面开展,朝内菜市场所在区域内一系列历史街区城市更新——隆福寺街区、崇雍大街(东四南北大街段)——也已启动与实施。

朝内菜市场位于东四南北大街与朝阳门内大街的交叉口,是城市更新的一处重要节点,位于其西北侧正在建设中的地铁东四站织补项目,由多位知名建筑师集体创作。朝内菜市场建筑已有三十年历史,其形象虽未完全破败,但存在外立面与周边建筑风貌不协调、与功能不匹配等诸多问题。

朝内菜市场现状及相邻的城市更新项目效果示意 ?一合

在传统风貌保护区内如何进行设计与创作,这一直是中国近当代建筑师面临的一大难题。我们认为 在老城中进行建筑设计这件事没有捷径,必须有对于历史和现状的充分研究和场地调研、对于传统城市和记忆的尊重、对当代技术与材料的真实使用,来回应传统街区保护和当代的生活需求,这是在老城中进行建筑设计必须承担的态度和责任。

虽然本次设计的主体任务仅是建筑外立面微更新,但我们希望 设计能够达成更为复合、积极的目标

:一,回应北京老城和“老朝菜”的城市场所记忆,并与相邻的城市更新项目在体量和外观上相协调;二,综合解决节能、防水、无障碍等功能使用问题;三,建立与城市公共空间之间的积极关系。

在崇雍大街(东四南北大街段)街道更新中,沿街建筑立面依然大多保留着传统灰砖、传统门窗的形式。但朝内菜市场位于朝内大街和东四南北大街的交叉口,相对于东四大街,朝内大街尺度更加宽阔,这里街道尺度的变化、当代城市空间需求和建筑体量、功能等要素必须被考虑。

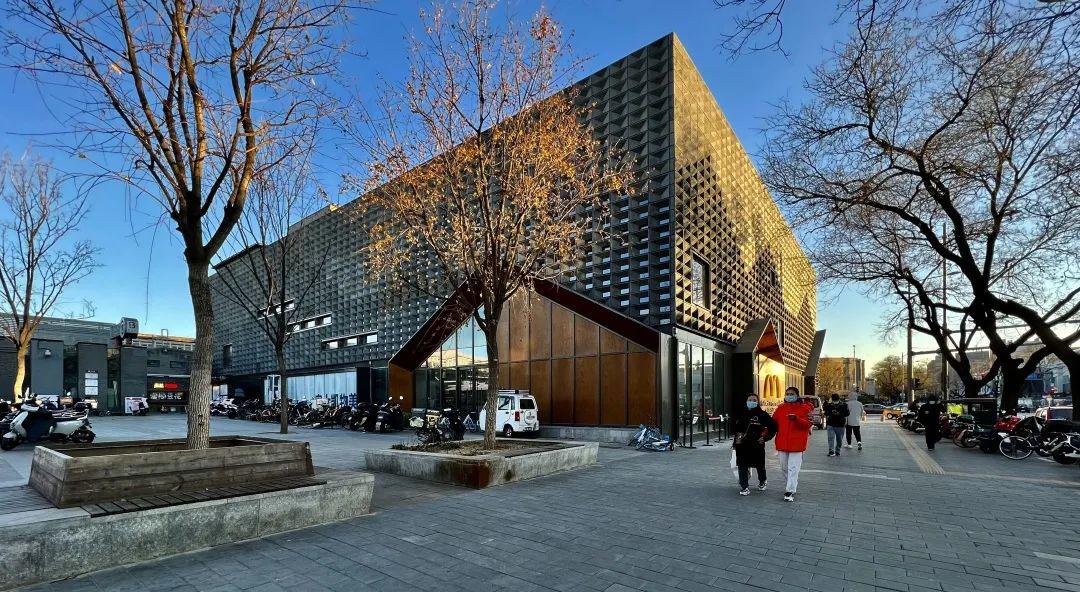

我们认为人们对历史城市记忆最根本的认知在于尺度、材料、色彩、肌理、天际线等,本次立面改造选择用抽象的建筑语汇来回应项目的具体需求,两种主要立面材料——灰色GRC(纤维混凝土复合材料)构件对应传统建筑中的灰砖;木纤维板来对应传统木构。两种不同构造的GRC构件模块通过组合形成光影和虚实的变化,在立面上以抽象的影像呈现出北京老城中院落交替、屋顶层叠的轮廓印象。底层采用木纤维板和深灰色铝板形成实体的坡屋顶形态,完成了临街尺度转化,也回应了双坡屋顶形式“老朝菜”的场所记忆。不同于相邻地铁织补项目上散下整的建筑体量,朝内菜市场依据建筑功能需求,上部体量完整,下层对外营业界面丰富、通透,并结合旁边地铁广场的景观设计,在建筑北侧增加超市出入口,同时也希望通过对业态的调整与提升,促使首层建筑空间与城市、人产生积极的互动。

通过两种GRC模块组合形成的立面抽象影像,呈现老城层叠的屋顶轮廓 ?于海为

在确定以激发场所记忆、提升城市空间活力为目标的方案之后,真正的难点却在于其技术实施层面。由于基础资料缺失、改造施工不能影响超市正常营业、随拆除不断呈现的复杂结构条件,整个 施工过程可谓困难重重——相当于拆除、复尺、检测、调整方案、深化设计、外围施工、室内整改这一系列工作同时进行。

在这个项目中,基础资料缺失和前期测量成果不准确导致施工图完成后需根据施工拆除进展不断复核尺寸、了解结构情况并修改图纸,不可控因素非常多。这就 要求建筑、结构、幕墙及其他各专业的设计方案必须具备十足的“弹性”,容错率都需要非常高。

立面改造需要对原围护结构进行拆除,而业主要求施工过程中保证超市的正常营业,因此施工方需进行全范围的室内临时围护,导致结构鉴定无法开展,我们无法提前获得准确的结构条件,给后面的拆除、幕墙施工等系列工作留下问题。

拆除、测量等过程均需保证超市正常营业,结构鉴定只能开展室外作业,随拆除进度开展结构构件测绘

?一合

因结构鉴定受限,拆除工作只能按照“立面改造不增加原结构荷载”的原则,逐跨、逐层进行改造前后的荷载对比,所以除了将外装饰、门窗拆除外,还需将不起结构作用的填充墙、悬挑构件尽可能拆除,以实现改造前后荷载的平衡,拆除工作量比常规方式大幅度增加。

拆除过程中发现北立面局部为钢结构加建,结构条件较差,进行钢结构加固;出入口部分的现状条件难以实现幕墙结构固定,改为钢结构;室内管道、设备导致部分幕墙龙骨无法与主梁直接固定,均进行龙骨加强或转换。

西南立面出入口位置有悬挑,钢结构设计有落地基础,但施工开挖地基后发现该位置不满足基础条件,根据现状条件取消C轴附近落地基础,改为与C轴位置现状柱连接 ?一合

外立面改造的主体采用GRC幕墙形式,它的色彩、质感、构造对最终完成度和设计意图表达至关重要。我们与厂家合作,共同对单元样板的制模、配料、调色、打磨等流程进行了多次调整,并通过在现场搭建局部幕墙体系,来验证构造的落地性及合理性,反复对比调整样板的质感及色彩,最后确定的样板在外观质感、技术参数及工艺流程等方面均比首轮样板有大幅度提升,实现了较为理想的效果。

第1批GRC样板:制模成型后需人工刷色,质感差且容易掉色

?一合

第3批样板:模仿灰砖提升质感,但纹理过于粗糙

?一合

GRC幕墙模块主要有两种标准单元组成,我们在设计阶段针对模块外观、凹缝控制、构造做法等细部进行了详细研究,施工过程中进一步与幕墙深化单位及厂家核查、细化节点,明确各构件连接固定及构造层次的施工细节,如单元组合、嵌玻璃单元后期玻璃维护更换、室内石膏板封修外观等。除了标准单元,对交接或收边位置的特殊单元进行梳理整合,尽量减少特殊单元种类。

施工过程中,随着拆除、复尺的推进,幕墙体系 尺寸及定位一直处于动态调整 的情况,我们 采取了以GRC单元模数为基准、

将幕墙体系内各部位的相对凹凸尺寸及交接关系相对固定的方式来保证整个幕墙体系尺寸的有效控制

,如二三层的GRC幕墙与首层的玻璃幕墙完成面始终平齐、交接位置的铝板相对凹进尺寸和木纤维板橱窗造型相对凸出尺寸始终固定、出入口位置的人字形造型与GRC幕墙交接始终沿对角线等。

GRC幕墙与首层玻璃幕墙完成面平齐、交接位置铝板相对凹进150MM、木纤维板橱窗造型相对凸出800MM始终固定

?一合

出入口位置的人字形造型与GRC幕墙交接始终沿对角线

?一合

同时,我们对各种缝宽、收边尺寸、外露构件尺寸等细部尺寸也进行了严格控制。幕墙公司算出的GRC幕墙中玻璃橱窗收边龙骨尺寸很大,我们因此对构造做法进行了调整,通过形成层次和凹凸来保证外观边框的尺度和精致度。

玻璃橱窗的收边做法,幕墙单位根据橱窗尺寸算出的收边龙骨尺寸很大,而外观控制的造型尺寸很小,为避免外观粗陋调整构造做法,通过层次、凹凸等手法保证外观的精致

?一合

外立面改造的关注点不仅是对建筑形象的改变,同时还要综合解决和提升建筑保温、防水、防火、无障碍等建筑技术和功能层面的问题,以及与周边城市空间关系的建立与改善,希望能通过这次更新,尽可能对建筑真正的使用带来积极的改变。

建筑原出入口位于街角,超市人流量较大,为改善街角拥堵问题,我们在设计之初就建议封堵街角出入口,调整主入口至正对北侧广场。施工过程中与业主反复协商,最终保留了原有三个出入口,并增加了北侧广场出入口,为后续功能业态调整预留可能性。由于新增的北侧广场出入口位置室外标高比室内高约0.3米,着重进行了防水考虑,原出入口也都进行了台阶或坡道的更新,来满足无障碍设计要求。

菜市场出入口与街道、地铁口的关系示意草图

?于海为

菜市场北立面紧邻一个地铁出口小广场,如何与周边环境相结合、增强菜场的公共性与吸引力也是这次设计的目的之一。但周边环境提升的各项内容是分属不同的设计单位负责,我们除了解决出入口高差和建筑完成面的控制问题,还针对墙面箱体及旧电杆等市政问题进行了沟通协调。原本消极的北立面变成白色彩釉玻璃展示面,让整个广场一下子有了生气,虽然后因资金问题广场的景观设计未能按设计方案实施,仅保留了少量树木和室外座椅,但这里依然成为一处充满活力的公共空间。另一个遗憾是贴墙一处电箱多次协调没能实现移位,建筑南侧的人行道也没有更新。

西侧沿街立面及北侧邻近地铁口的小广场 ?张广源

这次改造虽然在部分实施细节、泛光照明等方面有所遗憾,但基本实现了最初的设计目标;然而

从更根本的城市更新意义来评价,希望借由立面风貌的改变来带动内部空间和业态的更新,首层商业空间的

开放性来激发老城区的活力显然还有很多未实现的想法。

这些在设计中我们也都留了伏笔,包括面向地铁出口小广场的北入口、南侧首层的几个坡屋顶造型橱窗,未来都具备直接变成开放店铺可能性。同期改造的相邻东侧商务楼首层就是几个独立店铺,设计中结合标识、外卖档口、和街道高差处理等细节处理效果还是不错。我们也期待菜市场在后续的时间里随着业态的进化能最终实现我们最初的这些设想。

改造后的朝内菜市场已然融入到熙攘的城市日常之中,门口永远理不清的电瓶车、快递车,等不完的进进出出,唠不完的家长里短,让摄影师啧啧感慨没有干净的取景。但转念一想,真实的生活景象正是如此,混杂、丰富。

这也是 在老 城更新中的现实主义:应变与坚持、包容与平衡、以技艺实现记忆。

改造后的朝内菜市场,融入到熙攘的城市日常中 ?于海为

施工图设计团队 │ 北京清水爱派建筑设计股份有限公司

西侧沿街立面及北侧邻近地铁口的小广场 ?张广源

这次改造虽然在部分实施细节、泛光照明等方面有所遗憾,但基本实现了最初的设计目标;然而

从更根本的城市更新意义来评价,希望借由立面风貌的改变来带动内部空间和业态的更新,首层商业空间的

开放性来激发老城区的活力显然还有很多未实现的想法。

这些在设计中我们也都留了伏笔,包括面向地铁出口小广场的北入口、南侧首层的几个坡屋顶造型橱窗,未来都具备直接变成开放店铺可能性。同期改造的相邻东侧商务楼首层就是几个独立店铺,设计中结合标识、外卖档口、和街道高差处理等细节处理效果还是不错。我们也期待菜市场在后续的时间里随着业态的进化能最终实现我们最初的这些设想。

改造后的朝内菜市场已然融入到熙攘的城市日常之中,门口永远理不清的电瓶车、快递车,等不完的进进出出,唠不完的家长里短,让摄影师啧啧感慨没有干净的取景。但转念一想,真实的生活景象正是如此,混杂、丰富。

这也是 在老 城更新中的现实主义:应变与坚持、包容与平衡、以技艺实现记忆。

改造后的朝内菜市场,融入到熙攘的城市日常中 ?于海为

施工图设计团队 │ 北京清水爱派建筑设计股份有限公司

张广源既是这个改造项目的摄影师,刚好他又是一位打小儿就住在东城的老北京。这个双重身份,使他对这个承载着几十年城市记忆的场所有着更深的了解与情感、更鲜活生动的描述。我们特别为此专访了张广源老师,听听他讲的昔日“朝内菜市场”、昔日的北京东城。

老招牌被置于首层展示橱窗内,与其他旧物一起,提示着关于“朝内菜市场”的昔日记忆 ?于海为

老的朝阳菜市场是我们当年常去的,90年代被拆了,原址建起一座百货商场,过段时间又闲置了,那时候周围老百姓都觉得特别不理解,感慨 之前朝内菜市场还在的时候,不能说人山人海吧,但什么时候没人过,什么时候冷清过?

计划经济时代,没有很多卖菜的地儿,国营的小副食店里只有油盐酱醋,肉只有猪肉,过节供应的时候才有点其他的,凭票购买。

平日里要买菜、副食、鱼、肉,只有去菜市场。

朝内菜市场很大,有两大片区域。前一个区卖副食、油盐酱醋、熟食,进去后如同进了一个大厂房,挺高,也没吊顶,很开阔;后区是卖菜,一大片棚子,没太注意,估计已经不是建筑里面了。 我们那时周末招呼朋友来家里,就会到朝内菜市场去买点酱骆驼肉这些熟食, 那会儿很少有酱牛肉。 我 还去买过那种跟烧饼那么大的小甲鱼,一个两毛钱 ,纯野生,就是池塘里钓出来的,也不是为了吃,就是养着玩。

那时候北京有四大菜市场,东单、西单、崇文门、朝内,人都很多。 在菜市场能买到别处没有的东西,种类也更全更好。 比如说老太太爱买的紫菜,只有菜市场能买到;再比如同样都是酱油,菜市场里就有整瓶的,副食店里只有散装的。也并不是“高大上”的场所, 东西不贵,是普通老百姓都能去、都离不开的地方。

这四个菜市场里面,朝内是否是最大的说不准,但肯定比东单、西单大。西单菜市场最小,也是最早没的。东单菜市场,周围有好几个电影院,离百货大楼也近,属于王府井商圈,那时候外地人也会去,所以名气不小。而 朝内菜场跟普通老百姓关系更密切,它周围没有其他商业,可以说是以一己之力建立了一片商业区域。 当时的东城区范围不大,哪哪离它都不远,东城人对朝内菜市场一提起来都是挺骄傲的。崇文门菜市场和朝内菜市场一样,后来都变成了物美超市,同时还挂着原来菜市场的招牌。

91年老的 朝内 菜市场被拆,反映了计划经济彻底被市场经济取代了,国营菜店不挣钱,这块地被另作他用建了个商场。过了些年,朝内菜市场换到这里重新开业,但已经是物美超市了, 朝内菜市场其实就留下一个名儿,但即使这样,周围老百姓看到还是会觉得很亲切。

实际上菜市场的地域性特别强,像朝内,只有东城的人认它

,西城的就更多是去西单菜市场了。现在我们看城市各处没那么大区别,但以前 朝阳门里、朝门外,区别特别大,房子、道路、景观,包括人的穿着、习惯,都很不一样。

这次朝内菜市场立面改造了之后,比照没改造之前,离周围居民的心里更近了一点,属于这里的记忆回来了一点,它在未来存活能力也更强了一点。

改造前这个小楼挂着菜市场的牌子,倒也没人认为它是个冒牌货, 这次立面改造更给了后来人一个关于“朝内菜市场”的地域感,在我看来这是它改造最有意义的地儿。

再有一点,就是未来朝内菜市场和路口往西隆福寺那片的关系,现在隆福寺区域和旁边的地铁织补项目一直在施工,等都改完了,这一片会形成一个整体的商业氛围。

我一直觉得嘉德美术馆做得挺成功的,不是说它的形式,而是因为它出现在了中国美术馆的对面,

那个地方原来就是一片破旧的小房子。美术馆自身品质很高,很有艺术范儿,但它从形式上来说,它跟周围的房子没啥关系,就孤单单地站在那儿, 如果想找和美术馆对话的,你只能按照老舍写的,再去寻红楼、寻故宫、寻团城、寻文津街、寻北平图书馆。嘉德的出现使美术馆就不再是一座孤岛。

要这么比,朝内菜市场要还是改造前那种状态,粗陋破旧的铝板和绿玻璃,加上隆福寺那片又一直在拆, 站在熟悉的东四十字路口,却已经完全找不到原来老城的感觉了。 现在菜市场立面被海为和团队改造了,虽然房子不大,但它迎着两条街面,东四北大街也都被整治改造过,这样就接上了,和隆福寺、地铁织补项目这些改造中的商业也不远,以后人们从隆福寺或朝内菜市场出来,对这个区域会有一种整体的感觉。

朝内菜市场的改造,给过去算是有一个回忆,给未来更多是一个希望。

西侧沿街立面及北侧邻近地铁口的小广场 ?张广源

西侧沿街立面及北侧邻近地铁口的小广场 ?张广源