结构的表现策略 回顾建筑史,就会发现建筑的结构一直都有着表达自身的悠久传统。随着结构技术难题不断被攻破,以科学合理的结构去支撑建筑物已不是难题,发掘结构技术的美学价值变得更加具有挑战性。随着建筑师们利用结构进行表现的意识和能力的不断增强,他们逐渐将目光投向更加大胆以及更加令人兴奋的结构可能性上,使结构更加主动并且更加充满创造性地与建筑相融合,由建筑的功能需求上升为美学的表达媒介。为实现特定的建筑效果而利用结构进行表现的方式有很多种,本文列举了14种具有代表性的策略。

结构的表现策略

回顾建筑史,就会发现建筑的结构一直都有着表达自身的悠久传统。随着结构技术难题不断被攻破,以科学合理的结构去支撑建筑物已不是难题,发掘结构技术的美学价值变得更加具有挑战性。随着建筑师们利用结构进行表现的意识和能力的不断增强,他们逐渐将目光投向更加大胆以及更加令人兴奋的结构可能性上,使结构更加主动并且更加充满创造性地与建筑相融合,由建筑的功能需求上升为美学的表达媒介。为实现特定的建筑效果而利用结构进行表现的方式有很多种,本文列举了14种具有代表性的策略。

力的图示

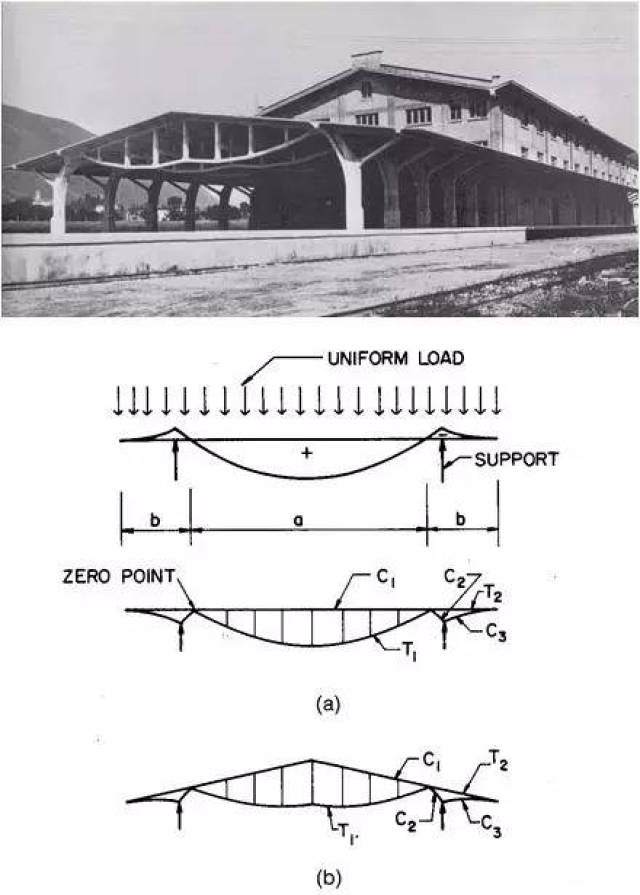

将结构形态按力学图形进行设计,以保证各构件都能最有效合理地受力,使其既真实地反映了力,又具有形态上的美,是结构表现最基本的策略。

在结构表现的先驱者、瑞士工程师罗伯特·马亚尔(Robert Maillart)设计的一系列作品中,基亚索仓库(ChiassoWarehouse Shed,1924)的屋架就以钢筋混凝土结构描绘出了简支梁弯矩图的曲线形态(图1)。

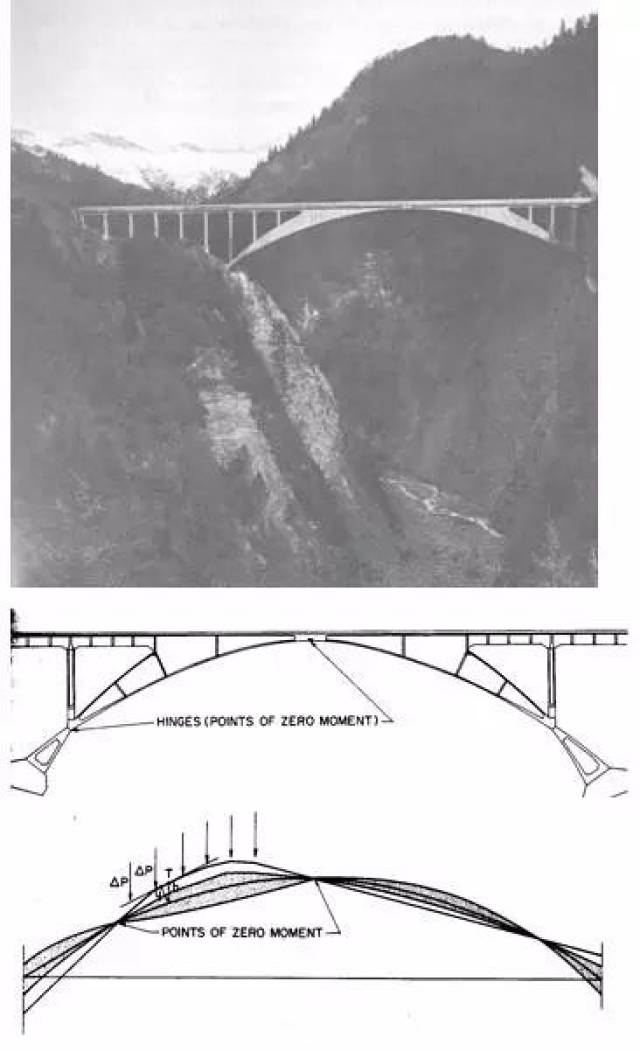

萨尔基那桥(Salginatobel Bridge,1930)利用包络弯矩图形的混凝土板创造出连接两岸道路的充满动感的曲线

阿尔沃桥(Arve Bridge,1937)则以钢筋混凝土塑造了对应剪力变化的X形弹性板支柱,其屹立的姿势有如古希腊的神。

意大利结构工程师奈尔维(Pier Luigi Nervi)诸多作品中的结构构件都极其优雅地表现了荷载的分解和传导,盖蒂羊毛厂(Gatti Wool Factory,1953)的混凝土楼板底部那些具有雕刻特质的肋梁极具视觉冲击力

它们与静载的等应力线是相对应的,为了建造方便,采用了在钢丝网水泥模板中填入钢筋混凝土的做法,同时肯定也考虑了美观的要求。相似的例子是意大利博科尼大学图书馆的礼堂(Aula magna,biblioteca Università Bocconi,1962)和英国剑桥的斯伦贝格扩建大楼(Schlumberger extension building,1992)的肋梁楼板。

法国建筑师爱德华·阿尔伯特(Édouard Albert)设计的巴黎第六大学Jussieu校区(Pierre and Marie Curie University,Campus deJussieu,1965)教学楼,底层以圆截面的钢柱架空,醒目的箱型钢曲梁清晰地对应了简支梁的弯矩变化。尼古拉斯·格里姆肖(Nicholas Grimshaw)与结构工程师安东尼·亨特(Anthony Hunt)设计的滑铁卢国际车站

(Waterloo International railway station,1993),其令人印象深刻的屋架由37榀三铰索桁架拱并列而成,中间的铰点偏于一侧,非对称的跨度为室内高架铁轨的铺设提供了可能,两段索桁架拱分正反两向安置,以形成内外张力空间的对比,受压和受拉构件都是弯曲的,这种被称为“香蕉形”的结构形态与弯矩图相互对应,彼此诠释着对方,无论在室内还是室外,结构形式都一目了然

纪念性

20世纪中期,现代主义建筑进入了一个以裸露的钢筋混凝土为主要材料的结构表现主义时期。通常的做法是将建筑整体形态塑造成饱满有力的巨大体量和棱角鲜明的造型,并赋予一些特定的结构构件以超出常规数倍的尺寸,使建筑物的体量感和重量感以一种直率、坦白乃至夸张的方式呈现出来,体现出强烈的英雄式(heroic)的纪念性。许多粗野主义(Brutalism)建筑可归为此类。

马绍尔·布劳耶(Marcel Breuer)与奈尔维设计的明尼苏达圣约翰大学(St.John's University in Collegeville)奥奎恩图书馆(Alcuin Library,1964),使用了十分粗犷的钢筋混凝土V形支撑(图5)。

相似的例子是布劳耶设计的法国拉戈代(La Gaude)IBM研究中心(IBM Research Center,1961)以及奈尔维设计的巴西利亚意大利大使馆(Italian Embassy,1976)。

美国建筑师威廉·佩雷拉(William Pereira)设计的加州大学圣地亚哥分校(UCSD)盖泽尔图书馆(Geisel Library,1970),为了减少结构构件所占的空间,增加图书馆的室内面积和通透性,并降低造价和维护费用,使用了置于外部的预应力混凝土结构,也造就了其独特的外形与粗野的结构表现。

拉与压的对比

近代以来,随着力学理论的进步和高强度结构材料(主要是钢材)的出现,在结构中同时使用受拉构件与受压构件能够带来结构效率的显著提高,因而应用得越来越频繁。同时,强大的受压构件(塔、柱、桅杆)与纤细的受拉构件(钢杆、钢索)在尺度和应力之间的巨大反差,强烈地刺激着人们的神经。因此,这种结构表现能够产生一种符合时代精神的新鲜的愉悦感。那些巨型人工结构——大跨度的悬索桥和斜拉桥,都凭借坚实的桥塔与纤细的拉索之间的对比,在紧张中呈现着令人痴谜的魅力。

日本建筑师池原义郎(YoshiroIkehara)与结构学教授斋藤公男(Masao Saitoh)合作完成下关唐戸市場(Karato fishery Market,2001)(图12),其屋面一方面由于荷载大而需要较大的厚度,另一方面又不能影响屋上花园向远处观瞻的效果,梁高必须尽可能的小。同时根据结构对盐害的耐久性以及屋顶花园的功能性要求,决定采用由预制混凝土板-钢索张弦梁和斜拉索组成的复合结构,形成了一个跨度44.8m的巨大无柱空间,2.57m高的张弦梁宛如连接在屋面的吊索一样,给人以悬吊结构的印象。设计者“想将‘力的传递’以及‘通常看不见的材料’视觉化。所以在此结构中,尽可能利用预制板的形状把预制的张紧索材作为张弦梁的弦暴露出来(图13),使预制混凝土的强壮(重量感、高耐久性的视觉效果)与弦材、索材的纤细形成鲜明的对比。通过立体的屋面板以及张紧的拉索,给人以紧张感,可以体现出在此劳动的人们的心情”。

动态

解构主义(Deconstructivism)建筑中有许多以动态为特点。在维特拉消防站(Vitra Fire Station)(图14),扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)希望这个建筑的功能与结构融合在一起,内部空间与外部空间也融合在一起,于是清水混凝土成为了最终的选择。入口处是显眼的钢筋混凝土雨棚板,长约12m,悬挑约5m,向上倾斜突出锐利的尖角,是“一个警戒的结构”,表现出“动势的凝结”。错落的钢柱、倾斜的墙体和尖锐的交角打破了常见的平衡观念,反映出消防站所具有的潜在动势,单纯的材质和裂解的结构也表现出了一种另类的轻盈,但建筑结构本应具有坚固性和稳定性并没有被故意抹杀。

西班牙建筑工程师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)以一种“能动的建筑”(kineticarchitecture)改变了人们对建筑的意象,他赞赏运动,认为运动就是美。他从身体的特技动作与舞蹈者克服重力的姿势中获得了丰富的灵感,捕捉形变,并将之归入到一个流动的世界中去,但他又能以出色的智慧将这种运动的形态与逻辑的建构方式融合起来,创造出诗意的建筑。运动,无论是直白的还是暗示的,都重新定义、重新构筑和重新激活了结构形态,最后形成永久伫立的结构构件和建筑形制的典范。这种力与运动的对比体现在他设计的一系列桥梁,以及旋转大厦(Turning Torso,2005)(图15)和高速铁路车站(Medio Padana TAV Station,2013)等一系列建筑中。在代表作品密尔沃基艺术博物馆新馆(Quadracci Pavilionof Milwaukee Art Museum,2001)(图16),顶部是一对仿佛能使建筑腾空而起的巨大白色遮光翼,它们会随着光线的变化而开合。

对于这种表现方式而言,若片面地追求外在形象而弃结构性能于不顾的话,则会有矫揉造作或文过饰非的嫌疑。

不稳定

看似违反重力原则的不稳定状态也日益成为当今时代人们的追求之一。常见的一种方式是将普通的稳定形态倒置,变成上大下小的结构;另一种方式是将普通的稳定形态倾斜。这两种方式都依赖于现代结构优越的悬挑能力。

法国艺术家、建筑师克劳德·帕朗(ClaudeParent)在杜什别墅(Villa Drusch,1963)中,将钢筋混凝土的结构框架与地面呈45°角倾斜(图17),并在其中安置了一个玻璃盒子作为起居空间,活泼的形态充分体现了他的“斜建筑理论”(theory of oblique architecture)。

在波尔多住宅(Maisonà Bordeaux,1998)这个设计中,雷姆?库哈斯(RemKoolhaas)提出了一个不寻常的要求:他想让这栋别墅“飞翔”。然而重力无处不在,结构在这种情况下显然是一种阻碍,它是达到这一目的的敌人。常用的以支柱从下方托起建筑物的方式可以很直接地达成目的,但却被认为是不思进取的态度。结构工程师塞西尔·巴尔蒙德(Cecil Balmond)采用了不同寻常的做法:混凝土墙体支撑着荷载并绕过不同的窗洞传递着压力,筒状的方盒子横跨于空中并悬挑而出,偏移的支撑使得其构成看起来就像盒子要被发射入空中(图18)。“整个实体被从传统、以重力为重心的约束中解放出来,它好似能给自己施加力量。将支撑移至平面之外,就形成一个维度的解放。在立面上反转支撑方式,一个上,一个下,则又加上了二度的解放。这两个移动共同作用,使整个实体拥有其自身的动力——其强势给人以不断增加的感觉。从某一个角度看上去,它十分可畏,就像一颗指向外沿的导弹。从另一角度看,它又像一个身陷囹圄的怪兽。无论从何处看,这一构成都是成功的。它充满戏剧性,粗犷,同时令人振奋。”

漂浮

使一个实体升起并漂浮于空中并非新的问题,人们总是希望建筑能够变得更轻盈,形成重力仿佛消失了的样子。在柯布西耶以萨伏伊别墅(VillaSavoye,1931)为代表的系列作品中,厚重的混凝土体块与纤弱的底层支柱之间形成了强烈的对比。拉图雷特修道院(Convent Sainte-Marie de La Tourette,1960)通过将外柱内缩数米的方式实现了楼体的“漂浮”,除了礼拜堂,其余的体量都“轻轻地”搭在山坡上。

在巴塞罗那德国馆(Barcelona Pavilion,1929),密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)用不承重的隔墙和一种近乎自由浮动式的屋顶建成一种完全开放式的结构,一种他所谓的能够“实现自然、人与建筑的高度统一”的结构,体现出一种轻盈的漂浮。在范斯沃斯住宅(Farnsworth House,1951),密斯利用了钢的焊接性能,将楼板架设在几根纤细的外柱间而不是柱头上,给人以柱子贴在楼板上或楼板独立于柱子的印象,造成一种楼板由柱间向外侧悬浮着的错觉。台阶和平台亦然。

巴西建筑师保罗·门德斯·达·洛查(Paulo Mendesda Rocha)以擅长重力而轻巧的建筑著称。1970年大阪世博会的巴西馆(Brazil's pavilion at Expo '70)“有一个混凝土和玻璃制成的露天平台,轻盈腾空于地面之上(图21)。设计没有按照传统的方式在下面放上支柱,而是要求改变项目地点的地形,在三个点与建筑物接触,并起到支撑作用。除非近看,所使用的支柱看起来只是两个表面的连接点,但实际上,这个结构相当复杂,可以应对日本频繁发生的地震,除了正常的垂直荷载以外,还可以经受水平方向的各种力。唯一看上去像是传统的支柱结构具有高度的象征意义的,由两个互相交叉的拱形结构组成,赋予巴西馆唯一的垂直特征。”

对于那些结构艺术家而言,轻巧的结构更是他们一贯及共同的追求。德国建筑工程师弗莱·奥托(Frei Otto)设计的张拉结构构造简单、重量轻且形式优美,开敞的空间与周围环境流线过渡,能呈现出几乎漂浮的状态,参观者身在其中却没有任何束缚感,一直被认为是完美建筑技术的标志。瑞士建筑工程师海恩茨?伊斯勒(Heinz Isler)建造的混凝土壳体纤薄而优雅,它们采用反曲率的办法保持稳定,边缘没有边梁,呈现出如纸或布一般的轻盈感,仿佛能够在完全自然的状态中漂浮一样。例如戴廷根高速公路服务站(Deitingen Service Station,1968)。

如今,钢和钢筋混凝土结构优越的跨越能力和悬挑能力,使人们对漂浮的追求变得越来越容易实现,加之审美观念的变化,建筑形式也普遍具有由稳重而渐趋轻巧的倾向。但事实上,建筑物总是很重的,它们从来不是真的轻,人们只是喜欢这种事物的双重性:视觉上的轻盈与真实的重量之间的对立。

令人惊奇

能够令人惊奇并产生新鲜感的结构现在变得更受欢迎。主要的操作方法就是将结构变得不寻常,例如混淆结构构件与非结构构件的差别,或者将一部分结构构件予以表现而隐匿另一部分重要的结构构件,最终使结构的传力路径变得不那么明朗。

瑞士建筑师克里斯蒂安?克雷兹(Christian Kerez,1962~)追求一种“不确定的确定性”(Uncertain Certainty),试图从“单纯”的结构中创造出动人的空间。在他与结构工程师约瑟夫·施瓦茨(Joseph Schwartz,1957~)合作的劳琴巴赫学校(Leutschenbach School,2009),悬挑的混凝土楼板将建筑划分为六个清晰的结构层,其中二三四层的教学区和顶层的体育馆分别由两圈独立的桁架支撑,在外观上清晰地表现出来,但令人无比困惑的是整个建筑仿佛坐落在被压扁了的底层空间上,而顶层的大空间又漂浮在结构从立面“消失”了的第五层之上,这完全不符合结构逻辑,上下完全不对位的外部结构形态更是加剧了这种矛盾(图25)。

只有通过仔细的观察才能发现其中的奥秘:底层是依靠内部的6个三角支柱负担起整个建筑重量,支撑着上部2道主要的纵向桁架以及与之相连的4道周边桁架,它们的高度均为三层。第五层结构是将不对称的2道横向桁架退缩入内部空间,支撑着顶部体育馆的4道桁架。

在这个建筑中,建筑师以不可阅读的结构形式,打破了人们根据外露结构构件推断整个结构体系的常规逻辑,从而使整个建筑呈现出一种神秘的冲突感,而外部表现与内部结构的反差,更是令人们感受到一种莫名的刺激。

在接近结构极限的地方使用一些小“花样”,即利用精妙的手法将真实的力学关系掩盖起来,令其以出乎意料的方式呈现,是一种特殊的结构表现方式。这对建筑师与结构工程师的水准有相当高的要求,因为建筑师必须对选择的结构形式所能达成的视觉和空间效果拥有准确的理解和把握,而结构工程师必须具备清晰的力学意识和创新能力,非常规的结构体系也会给计算和建造带来相当大的麻烦。如果处理不当就不能得到预期的效果,或者会呈现出一种玩世不恭的轻浮感,甚至产生安全方面的隐患。

装饰性

结构并非只能作为建筑的实用性构件而存在,它也可以作为装饰性构件。将结构作为装饰性构件而加以表现的方式可以大致分为以下三种:

结构既表现出装饰性,又表现出力学特性;

结构表现出装饰性,而不明显表现其力学特性;

结构表现为装饰性元素,但在力学上并不是必需的。

结构既表现出装饰性,又表现出力学特性;

结构表现出装饰性,而不明显表现其力学特性;

结构表现为装饰性元素,但在力学上并不是必需的。

在一些最优秀的作品中,结构的力学表现与装饰性往往是统一的,早期结构大师们创造的那些结构艺术作品大都如此。在建筑师手中,结构的装饰性往往表现得更强烈一些。弗兰克?劳埃德?赖特(Frank Lloyd Wright)就将当时在工业建筑中广泛使用的、受力性能卓越的无梁楼盖结构发展为造型活泼的蘑菇状柱结构,并在之后受到了众多建筑师的模仿和致敬,例如詹姆斯·斯特林(James Stirling)设计的施图加特新国家艺术馆(Neue Staatsgalerie,1984)画廊以及伊东丰雄(Ito Toyo)设计的国立台湾大学社会科学院(College of Social Sciences,NTU,2013)阅览厅。这是第一种情况,亦是最理想的状况。

在大多数建筑师眼中,形式是第一位的,结构的力学逻辑虽然得到表现,但它们都服从于形式,隐藏于形式之中。IzquierdoLehmann Arquitectos建筑事务所设计的泉水大厦(Edificio Manantiales,1999)采用了不对称的平面布置,使用的是钢筋混凝土框架梁柱+偏置核心筒结构,为了抵抗地震运动引起的扭转变形,又要避免使用粗大笨重的抗震结构,于是引入了一个渐变的外框柱+斜撑体系,将反映了应力集中程度的结构构件转化为活泼的外立面装饰构件。

赫尔佐格与德梅隆建筑事务所(Herzog & de Meuron Architekten)设计的东京青山普拉达旗舰店(Prada BoutiqueAoyama,2003),在基础中采用了氯丁橡胶支座进行隔震,以保证立面上挂满菱形玻璃的钢结构外框构件具有纤细的尺寸,并与水平楼板和管状转换间一起组成一个能够抵御地震的刚性笼状结构。同时,钢结构对外部呈现为黑色而在内部被漆成白色,以尽量减少其对光线和视线的阻碍,这样就使结构得到了最大限度的消解。无论白天还是夜晚,整座建筑都如水晶般晶莹剔透,像一个三维的展示橱窗。

这两个较成功的实例属于第二种情况。

严格意义上属于第三种情况的是那些将结构完全作为附属装饰物的建筑,它们可以说是违反了结构的基本伦理,既造成了浪费,又形成了虚假的表现。

在高技派建筑师和卡拉特拉瓦等人的许多作品中,结构的装饰作用显得较为突出。一个较为极致的例子是理查德·罗杰斯(Richard Rogers)和伦佐?皮亚诺(Renzo Piano)与Arup的结构工程师特德·哈珀德(Sir Edmund Happold)和彼得·莱斯(Peter Rice,1935~1992)合作设计的巴黎乔治·蓬皮杜文化艺术中心(Centre Georges Pompidou,1977)。整个建筑物由两排28根间距为48m的圆形充水铸钢管柱支承,2.4m高的华伦式(Warren)桁架大梁相互平行,跨越了45m的空间,以铰链销为轴固定在精心制作的“戈贝尔”(Gerberette)铸钢牛腿内端,外侧以竖向系杆提供的反力加以平衡。铰接的轻质钢拉杆组成交叉支撑,以增强结构刚度——此法早在1851年建造的水晶宫中就已采用。所有的结构要素:梁、柱、牛腿、接头和拉杆,都不加遮掩地暴露在立面上(图29)。

实际上,如果将桁架大梁直接连接到柱上,则柱所受的力要比上述布置小25%,因此,这种结构布置并非真正具有结构技术上的意义,而是为了结构构件的可视化表现。这是介于第一种与第三种之间的情况,其做法是否合理存在一定争议。

对历史和文脉的回应

现代建筑的结构设计能从历史当中获得重要的启发,这其中包括对建造技术的学习借鉴,也包括对建筑形式与文化艺术形式的回应。

在关注历史与古典精神的现代建筑师中,路易斯·康(Louis Kahn)是重要的一位。他认为可以在历史中找到纪念性建筑的出发点,并且通过新技术来赋予它们现代性。他还特别提到了纪念性建筑所需要的“精神品质”首先应该到哥特建筑的“结构骨架”和罗马的穹顶、拱顶和拱券这些已经在“建筑史上留下了深刻烙印”的形式中去寻找。在耶鲁大学艺术画廊(Yale University Art Gallery,1953),顶棚的处理在设计概念中是非常重要的,康重新提出了毫不隐瞒结构承重作用的古老概念,使顶棚上连续的三角形拱肋以一种类似于罗马拱顶的方式暗示了下面的空间变化,同时以这样有秩序的方式暴露并解决了结构和设备的问题,成功地把建筑变得和他在罗马看到的一样基本和永恒。

米兰的维拉斯卡大厦(TorreVelasca,1958)矗立在历史街区中心,20根极其醒目的钢筋混凝土异形柱沿着建筑物的外表面向上延伸,由竖直而向外倾斜再竖直,支撑着顶部6层扩大楼体的悬臂楼板,在外观上与附近的米兰大教堂(Milan Cathedral)上无数装饰性的哥特式尖塔遥相呼应。

槇文彦(Fumihiko Maki)与结构工程师木村俊彦(Toshihiko Kimura)设计的藤沢市秋葉台文化体育館(AkibadaiCulture and Gymnastic Hall,1984),主厅的屋盖支承在两道平行的巨型钢桁架拱上,屋面覆盖着不锈钢薄板,其形式显然并非源自最简单高效的原则,但却极佳地将建筑与结构融为一体,传递了一个强烈的象征意义,让人想起古代日本武士的头盔(图31)。

即使是以表现高技术与新理念为重的高技派建筑师们也并未忽略对历史的尊重。诺曼·福斯特就擅长将看似对立的传统与现代结合起来形成互补的状态。东京世纪大厦(Century Tower,1991)是其事务所设计的第一栋地震区的建筑物。对于抗震建筑物来讲,最常用的结构形式是门式框架,因为这样可以使梁(而不是柱子)超限变形而形成塑性铰,从而消耗地震能量,避免建筑物倒塌。而如果想获得开敞的楼面布置和大面积窗口,就需要更加粗大的梁和柱,这将是既不经济又非常难看的。鉴于此,进行结构设计的Arup的工程师们构思了新颖的结构减震体系——选用一种跨越两层层高和整个建筑物宽度的巨型箱型截面偏心支撑框架(EBFs)。框架的大小与形状主要取决于延性连梁的长度:短的连梁易遭受剪切破坏;而长的连梁却易遭受弯曲破坏,最后选择了9m的最适宜的连梁长度。这个结构尺度也符合建筑师们对外立面的构想——它暗示着日本书法毛笔字的一笔一划(图33)。

对宗教和情感的召唤

宗教历史上大多数最重要的教堂都代表着当时结构技术的最高成就。在近现代,在结构中表现宗教精神的建筑仍不乏其例,例如安东尼奥·高迪(Antoni Gaudi)设计圣家族大教堂(Sagrada Família,1922)和西班牙建筑工程师菲利克斯·坎德拉(Félix Candela)设计的圣安东尼教堂(Iglesia de San Antonio de las Huertas,1956)等等。丹下健三(Kenzo Tange)与结构工程师坪井善勝(Yoshikatsu Tsuboi)设计的东京圣·玛利亚教堂(Saint.Mary’sCathedral,1964)和彼得罗·贝鲁奇(Pietro Belluschi)与奈尔维设计的旧金山圣母升天大教堂(Cathedral of Saint Mary of the Assumption,1971)具有相似的结构——它们的屋顶都是由八片双曲抛物面壳体向上升起,并在中央形成一个十字形的光带,完美地融合了传统的天主教信仰与现代结构技术。

伊朗裔美国建筑师法里波茨·萨巴(Fariborz Sahba)设计并主持建造的新德里莲花教堂(Bahá'í House of Worship/Lotus Temple,1986)平面为九边形,外部由三层共27片花瓣状的混凝土壳体围合,并覆以白色的大理石面层,内部是一个带拱肋的混凝土穹顶,整个建筑形态仿佛一个半开的莲花,象征着和平与安宁(图35)。

去除了多余装饰的现代混凝土结构在此处高度还原了传统宗教建筑的空间和细部特征,旨在创造一个没有仪式、没有教派、不分肤色的纯净宗教空间。这些宗教建筑都以大尺度的结构体表现出一种与生俱来的崇高神性。

德国GMP建筑事务所(Gerkan,Marg and Partners)设计的汉诺威世博会基督厅(Christ Pavilion,2000)使用了钢、混凝土、玻璃及大理石等材料,结构全部由简单明快的十字形构架组成(图36)。

曼哈特·冯·格康(Meinhard von Gerkan,1935~)借鉴了许多哥特式建筑原型:向上的支撑、结构元素的纤薄、墙壁连续性的瓦解,并将它们重新阐释,转化为现代建筑语言。基督厅一方面具有物质和科技世界的象征:九根细长的十字形钢柱支撑着屋顶,清晰的结构和严格的承重体系都可以被看作是理性的表达;另一方面,其光线效果又把建筑变成了一个明亮的结构,成为一种超越物质和科技世界,深入到精神世界的高贵象征。

在德国舒尔茨建筑事务所(AxelSchultes Architects)设计的柏林鲍姆舒伦维格火葬场(KrematoriumBerlin-Baumschulenweg,1999),29根巨大而光滑的混凝土圆柱零散地分布在吊唁大厅中,仿佛飘荡着的亡魂,光线出人意料从柱头与屋顶交汇处的环形空洞中进入。在这里,通常的荷载传递方式被改变,结构的尺度也必然不是出自力学上的必须,而是为了调节氛围,这使得整个空间呈现出一种深沉的纪念性(图37)。

相似的例子是由日本建筑师古森弘一(Koichi Furumori)设计的明圆寺纳骨堂(Myoenji Columbarium,2014)。

在丹尼尔?里伯斯金(DanielLibeskind)设计的柏林犹太人博物馆(Jewish Museum Berlin,1999),截面大小与形状各异的混凝土构件以不同角度倾斜着,凌乱地穿插在通往上层展厅的狭窄楼梯井上部,似乎在极其困难地维系着建筑的两个部分(图38)。

尽管也在一定程度上起到了支撑外墙的作用,但这些令人感觉不安的结构构件主要还是扮演着承载了许多象征性含意的角色,包括德国犹太人所经历过的错位和恐惧,以及为重获自由所作的艰辛努力。

对自然物的模拟

人类最早就是从对自然结构的模拟当中了解到结构原理并掌握了结构技术的,近代以来,这一进程更是得到了长足的发展。亚马逊河上的巨型维多利亚睡莲(Victoria amazonica)有着径向交叉肋加强的膜结构,它强烈地吸引着许多建筑师,他们对如此美丽而坚实的枝状肋条能在下面支承直径大于1.5m的睡莲叶子有着浓厚的兴趣——其中也包括帕克斯顿(Joseph Paxton)。水晶宫的钢-玻璃结构就在此启示下诞生。

在吉奥·庞蒂(Giò Ponti)与奈尔维设计的皮瑞利大厦(Pirelli Tower,1960),结构所依据的强度原则也是从大自然推演得来的,它是以一棵大树为蓝本,作为主要竖向承重结构的四根巨柱自下而上不断地变得越来越细。联合国教科文组织总部会议厅的折板是最有特色的结构之一,对此,奈尔维研究了贝壳、昆虫和花托的波形表面,他似乎可以将大自然中那些秋毫之末的奇妙的完美都按结构上、美观上同样的特质转移到自己的作品中来。

卡拉特拉瓦在早期的多伦多艾伦·兰伯特广场(AllenLambert Galleria,1992)中已开始使用“树”作为结构表现的意象。里斯本东方车站(Oriente Station,1998)站台钢结构顶棚的构件截面都是I形,具有哥特风味的白色主拱肋向顶端逐渐弯曲并变细,圆滑的肋拱加腋节点与锐缘而纤薄的截面使人联想起棕榈叶,整个顶棚远远望去宛如一片棕榈树林,在厚重的混凝土拱形结构底座的映衬下,显得轻巧而异常精美(图39)。

卡拉特拉瓦还经常使用结构形态来再现人体(anthropomorph)和动物(zoomorph)的形象。在维伦高级中学(Wohlen High School,1988),入口雨棚的肋梁从圆形截面的主拱圈挑出,恰似肋骨与脊柱的关系(图40)。

图书馆屋顶则由4个各边不等高的双曲面混凝土壳向中心汇集于一点,支撑在一根梭形钢柱上,覆盖着一个两层高的空间,自然光沿着边缘的缝隙洒入,卡拉特拉瓦将这个屋顶想象为一本翻开的软皮书,或者飞鸟伸展的双翼。在圣?埃克苏佩里火车站大厅(Gare de Saint-Exupéry,1994),一个脊柱般的的钢拱桁架跨越了整个建筑,拱推力通过拟兽形的扶壁传给基础,屋顶强劲的两翼从拱架中悬挑出来,又仿佛鸟或蝴蝶在飞翔(图41)。

特内里费礼堂(Auditorio de Tenerife“Adán Martín”,2003)的各部分会让人联想到骨骼、翅膀和喙,而其总体印象则是一只栖息在海边的巨鸟(图42)。

GMP建筑事务所与施莱希&贝格曼事务所(Schlaich Bergermann)合作设计的施图加特机场3号航站楼(Stuttgart Airport Terminal 1,1991),屋顶以18簇独特的树形结构(dendritic structure)为竖向支撑,将荷载从48个井格梁节点按48-12-4-1的方式分四级汇聚,经由逐级变粗的管状分支构件向下传递至基础(图43、图44)。其结构在避免弯曲应力的同时实现了大跨度,效率很高而又富于表现力,成为这个航空建筑独有的特点。

透明性

早在建设哥特式大教堂的年代,对石造结构的极限追求就已经开始令建筑师们对透明性的想法深深着迷了。近代以来,新兴的钢铁和玻璃等材料所引发的对建筑透明性的向往也一直都没有停止过,其发轫之作正是水晶宫:“水晶宫由网格构件组成,它产生了平行与斜交的透视线,随后消失在透明的光雾之中。”自此,透明性成了近现代建筑的一个重要议题和典型特征。

争取最大限度的透明性——亦即争取最多的自然光——意味着尽量减少结构构件的投影面积,常用的办法是将结构构件做得尽可能纤细,或者将结构体做成某些特定形式。依赖于先进的玻璃制造技术、金属加工技术和高超的结构技术,现今的建筑已经能够在确保安全的前提下,使用大面积的玻璃幕墙,同时又不会因林立的钢支撑和钢索丧失其透明性。

菲利普·约翰逊(Philip Johnson)设计的水晶教堂(Crystal Cathedral,1981)将超过10 000片银色镀膜玻璃用硅酮胶粘贴在一个巨大的立体网架上,形成了一个几乎完全透明的结构,网架特别采用了单向的下弦布置以尽量减少交叉杆件对光线的阻碍(图48)。

对光线与透明感的处理是让·努维尔(JeanNouvel)的作品中不断涌现的主题。在阿拉伯世界研究中心(Institut du Monde Arabe,1987),狭窄的西立面上使用了水平的弗伦第尔桁架,使视线在转角处得到通透,弯曲的外弦提供了一种半透明的柔和感。南立面则以格构式大梁——而非实心箱型梁或I形钢梁——为支撑,杆件的通透性与复杂性进一步衬托出了外表面玻璃幕墙的透明性与华丽感。精致的组合结构构件与追求的建筑效果在此保持了高度的一致。贝聿铭(Ieoh Ming Pei)与结构工程师罗格·尼科莱(Roger Nicolet)等设计的卢浮宫玻璃金字塔(Pyramide du Louvre,1989),其复杂的结构体系使用了6 000根杆件和超过21 000个节点。尽管从一些角度上观察,数量庞大的杆件和节点显得比较零乱,但因为其采用了高透明度的玻璃和精巧的不锈钢构件,所以在为博物馆的地下空间提供宝贵光线的同时,还以最小限度的体量感和最大限度的透明性表现了对卢浮宫历史建筑的高度尊重(图49)。

莱比锡国际展览中心玻璃大厅(LeipzigInternational Exhibition Center Glass Hall,1996)的拱顶结构完全为自承重,外部设置了10道间隔约25m的桁架拱以增加风雪荷载作用下的刚度,用爪件固定的无框玻璃使这个巨大的室内空间显得虚无缥缈(图50)。

这座世界上最大的玻璃大厅代表了20世纪末玻璃与钢结构所能达到的技术水平。

理查德·罗杰斯建筑事务所(RRP)设计的波尔多法院(Palais de justice de Bordeaux,1998)中,拱和张弦梁的组合、纤细的柱子、斜拉杆和屋顶桁架共同组织成一个轻盈的屋盖,使内部空间得以全面解放。而玻璃的大量使用让建筑内外视线贯通,既能融入包括对面巨大的哥特式教堂和一段中世纪城墙在内的历史环境,又以整体的透明感营造出公众对当地司法系统的正面认知。

除了重量和刚度方面的差别,较晚出现的透明膜材有着与玻璃类似的效果。但轻型的膜结构使其所能达到的视觉透明性与结构清晰性更胜一筹。早期的著名实例是由建筑师冈特·贝尼施(Günter Behnisch)与弗莱·奥托设计的慕尼黑奥运会主体育场屋顶(Roof for Olympic Stadium,1972)(图51)。

近年出现的ETFE膜则带来了更多的可能性。还存在一类特例,比如由弗莱·奥托与哈珀德公司(BuroHappold Engineering)合作设计的慕尼黑动物园大型鸟舍(Aviaryat Hellabrunn Zoo,1982)。由于建筑师的方案构想是“一个像云朵似的建筑物”,因此在能承受雪荷载的同时,其内部的结构障碍物应尽可能地少,并且外围结构要允许小鸟和风自由穿过。建筑师与结构工程师不断交流和沟通彼此的想法并同步进行优化,采用了与该动物园别处某些兽笼相同的波纹不锈钢网,建成了一个能同时满足建筑和结构强制要求条件的网状结构(图52)。

光

勒·柯布西耶曾经强调:“建筑历史就是一部为了光而奋斗的历史。”但数个世纪以来,光与重力引起的障碍之间的战斗难解难分,结构技术就在这种推动力下不断前行。从罗马万神庙到圣索菲亚大教堂,从哥特式教堂到亨利·拉布鲁斯特(Henri Labrouste)设计的法国国家图书馆(Bibliothèque Nationale de France,1868),高超的结构技术一直都和光存在着不解之缘。

在结构艺术家的作品中,结构与建筑一体化的曲面更是为光线的入射及反射提供了无穷无尽的变化。在坎德拉设计的圣莫妮卡教堂(Capilla de Saint Monica,1955),12片弯曲薄壳将屋顶的重量全部汇聚于祭坛后部一根倾斜的圆柱上,光线从薄壳之间的狭缝中均匀洒落,使整个教堂笼罩在一片宁静祥和的氛围中(图53)。

路易斯·康在其一生中有两个强烈的愿望:其一,展现古代文化的结构原形,其二,巧妙地运用各种各样的光。源自对美术学院教育内容的继承,康将对结构真理和光线的关注这两个兴趣融入到了他设计的所有的建筑中。在特伦顿浴室(Trenton Bath House,1955)这样一个尺度比较小而且不用担心眩光的情况下,康能够把结构和光线按照房间创造的要求结合起来,让木质的金字塔屋顶由混凝土承重墙支撑,光线通过结构流进房间。从那时候起,他一直在研究能够用于更大尺度的、更复杂的建筑中的系统。特殊的解决办法在埃克赛特学院图书馆(Phillips Exeter Academy Library,1972)是利用十字交叉的大梁形成相互贯穿的漫射光线,在耶鲁英国艺术中心(Yale Center for British Art,1974)是向下收缩的井格梁及透光的表皮。

丹下健三与坪井善勝主持设计的国立代代木室内综合竞技场(National Gymnasiums for Tokyo Olympics,1964)是为1964年在东京召开的第18届奥运会而建。其中第一体育馆在平面上呈两个相对错位的“巴”(Tomoe)形,使用了跨度为126m×120m的“半刚性”悬索结构,即在纵向两座27.5m高的塔柱间张拉两根外径33cm的主悬索,两端斜拉锚至地面。在主索与外缘的钢筋混凝土环梁间用工字钢相连形成屋盖,工字钢腹板间贯通钢索。屋面由4.5cm厚的钢板贯通而成。第二体育馆在直径65m的圆形平面中只设一根35.8m高的独立柱,主索为直径40.6cm的钢管,从柱顶盘旋至地面,主索与看台外缘之间用型钢桁架向心布置。屋面由3.2cm厚的钢板焊接而成。这组建筑按相同的原则建成,采用了最先进的结构技术,结构的张力也得到了充分表现,在整体形态上又与传统的木结构大屋顶颇为神似,最大限度地争取到了材料、功能、结构与历史观的高度统一,是丹下健三结构表现主义时期的颠峰之作(图55)。

这座建筑主要使用了:2.纪念性3.拉与压的对比9.对历史和文脉的回应,这三种结构表现策略。

路易斯·康在与结构工程师奥古斯特·考曼丹特(August Komendant)设计的金贝尔美术馆(Kimbell ArtMuseum,1972)中将他钟爱的光与拱形使用到了极致。金贝尔美术馆由三列16个精巧的后张预应力混凝土长筒壳组成,每个筒壳单元均为长30.6m,宽7m,高6m,之间以较低的通道分隔。筒壳并不是僵化地模仿半圆形的罗马拱,而是利用了稍平缓的摆线(cycloid) 拱,并且受力方式由短向转为了长向,在角部由四根混凝土柱支撑(图56)。

结构体系通过各单元之间的间隙、与隔墙的脱离以及外墙立面提示出来,这种表达一直延续到室内,形成了一连串的由结构和光共同界定的空间。展览空间中除了日光之外没有别的光源,光从每个筒壳的顶部进入一条通长的狭缝,一部分通过穿孔的铝制扩散器进入室内,剩下的一部分被反射为银色,并沿着抛光的清水混凝土顶面倾泻而下(图57)。

筒壳与端部的隔墙留有一道从上到下渐宽的空隙,清晰地显露了屋顶的结构特征,还引入了额外的自然光线。金贝尔美术馆是康对光的献礼,它简单素朴却又华丽高雅,阳光穿过混凝土结构,在空间中弥漫,暗淡的混凝土在光底下活了起来,参观者和绘画在结构和自然光的笼罩中交会。这座建筑主要使用了:2.纪念性,3.对历史和文脉的回应,14.光,这三种结构表现策略。

结语

结构不应该只是隐匿于建筑中的“哑巴”,它能够也应该对建筑之美有所表达。然而今天大多数人们在日常生活中对于结构的体验可以说是乏善可陈,因为在大部分建筑中,结构设计都没有得到足够的重视,结构仅仅发挥了承重的功能,而其在建筑功能、造型、空间和美学表达中所具有的作用与价值未能得到充分的认识和挖掘。这样形成的后果要么是建筑设计被结构所束缚,很难进行创造性的表达;要么是结构体系简单平白,结构构件单调乏味,构造和节点粗糙,导致许多建筑物的结构都从外部被不透明的面板或玻璃幕墙围护起来,从内部被悬挂着的天花板遮蔽,或是被隐藏在其它构件内以至于无法分辨;甚至产生结构完全虚假的情况,失去了建筑本应拥有的质朴、纯真的美。幸运的是,除了那些平庸、粗鄙的设计,在现代建筑中还存在着许多结构对建筑表现具有积极作用的实例。在这些例子中,高超的结构技术和巧妙的结构设想常常成为激发和推动建筑创作的源泉。

结构依其试图达到的建筑效果而有多种可供选择的表现策略。在同一组建筑中,这些效果有时是统一的,有时又是矛盾的,最优秀的结构设计能将看似完全对立的特性相互协调并融合在建筑中,又能将隐藏在受力构件间的紧张感以令人赞叹的方式表现出来,仿佛一场在建筑表现力与结构合理性之间取得微妙平衡的精彩的杂技表演。利用结构将建筑设计理念积极、合理、清晰、优雅地表达出来并非是一件容易的事情,需要建筑师对结构概念的深刻理解、与结构工程师的密切合作,以及对现实强大的把握能力。对结构工程师而言,根据建筑的需要进行设计,应对挑战,创造出前所未见而又富于魅力的结构体,则正是他们最值得自豪的地方。