事故电源为单芯电缆,其故障录波图形为求高手解析,谢谢!再发一组故障录波波形,本次故障录波分别从微机继电保护装置后台(采用南瑞RCS9000)和专门的故障录波系统(山大电力)截图,供大家一起研究讨论。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-10 09:48 编辑 ]

求高手解析,谢谢!

再发一组故障录波波形,本次故障录波分别从微机继电保护装置后台(采用南瑞RCS9000)和专门的故障录波系统(山大电力)截图,供大家一起研究讨论。

再发一组故障录波波形,本次故障录波分别从微机继电保护装置后台(采用南瑞RCS9000)和专门的故障录波系统(山大电力)截图,供大家一起研究讨论。

[

本帖最后由 star6174 于 2012-1-10 09:48 编辑 ]

22楼

22楼

因为后来发展到了AB相间短路,所以,你还要好好排查。不光是你所说的变压器10kV侧的单芯电缆A相接地。还有某一个地方,B相肯定也发生了接地(可能是放电)短路,应该会有烧黑的现象。(多半在电缆头处,一般该处的绝缘最为薄弱)

回复

23楼

23楼

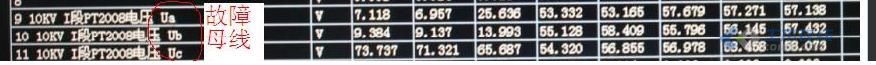

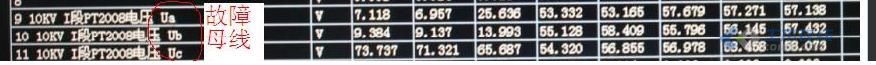

我看楼主又补充了几张故障录波的图片。但是惟独没有补上三相相电压的故障波形!

回复

24楼

24楼

这个图故障前A、B的电压怎么就不正常了?

回复

25楼

25楼

谢谢指正,最后发现电缆A、B两相在同一位置短路接地,初步怀疑是电缆屏蔽层击穿(位于电缆末段,单芯电缆铜屏蔽层一端接地,一端未接地,长度大约在1千米左右),导致该处绝缘薄弱,最终形成相间短路事故。

回复

26楼

26楼

个人认为录波上的“故障前”是指未发生跳闸前的波形;

“故障后”是指发生跳闸后的波形。

回复

27楼

27楼

晕,故障录波的定义有问题!呵呵,这么解释就对了!

回复

28楼

28楼

有没有检查故障录波装置的启动输入条件是什么?最好采用保护输出接点。我估计你们采用的是断路器的辅助接点。这使得保护启动之前、部分保护启动后但断路器未跳闸之前这段时间内很多重要的故障录波信息无法采集到!

回复

29楼

29楼

故障录波就是跳闸前几秒到跳闸后几秒的电流、电压波形,保存起来。

楼主发了那么多图片,我感觉奇怪,怎么没有“零序电流”的波形?故障录波怎么会没有零序电流?

高压电缆击穿,肯定是“先接地,后短路”(或者只有接地-----零序,一般保护灵敏,接地时就跳闸,来不及相间短路)。

楼主说,电缆先对屏蔽层击穿(接地故障先出现),后A、B二相短路。不会这么巧,二根芯线会同时击穿,肯定是电缆受到外界机械损伤,才会在同一位置击穿,再相间短路!

[

本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-3 16:14 编辑 ]

回复

30楼

30楼

区管所说是有道理的!

光从楼主提供的这些故障录波图中无法区分是先单相接地后发展到相间短路,还是由于外部机械损伤而导致的AB相同时接地导致相间短路。

如果要区分,有两个关键的途径:1、提供故障前后三相相电压的变化曲线。楼主这部分实际上已经接入故障录波装置,可惜录波启动的条件不对,导致故障前一级部分故障后的重要信息丢失!2、如区管所说,提供零序电流的录波波形。似乎零序电流并没有接入故障录波装置,这是设计上的缺陷?

回复

31楼

31楼

针对楼上提出的问题,个人认为:

1、A、B单芯电缆确实是在同一位置的电缆桥架上相间短路的,事后中间接头修复时,本人在现场,对于这一问题的解答,可以参照单芯电缆屏蔽层的接地问题寻求解答。

以下附个人总结的-关于高压电缆屏蔽接地问题的说明 附件,供大家参考。

2、至于零序电流保护,站内所有微机继电保护装置及专门的故障录波系统均不采集零序电流。对于小电流接地选线系统,望大家多解释下,最好发下资料供参考,谢谢。

[

本帖最后由 star6174 于 2012-1-5 09:24 编辑 ]

回复