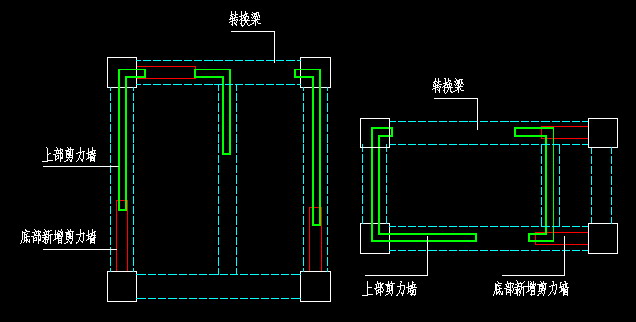

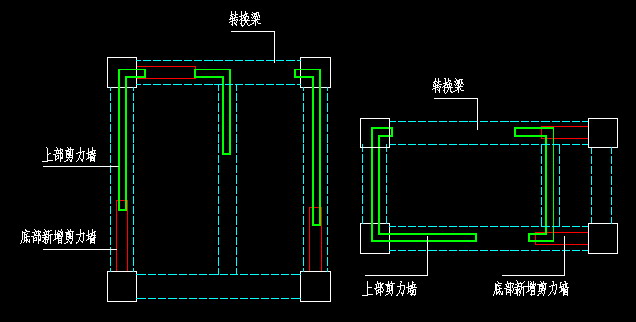

1.最近看到别人做框支转换层结构,如下图所以。红色:底部新增剪力墙。绿色:上部剪力墙。蓝色:转换梁2.由于上部剪力墙端部(绿色)与下部框支柱还有一段距离,可能转换梁不宜通过计算。所以,在该段距离范围内底部增加一部分剪力墙就(红色)。这样的结构布置的确对降低框支梁的高度很有效。不过,个人总感觉看着不太舒服。但是又说不太清楚。3.大家有何看法?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-17 21:14 编辑

1.最近看到别人做框支转换层结构,如下图所以。红色:底部新增剪力墙。绿色:上部剪力墙。蓝色:转换梁

2.由于上部剪力墙端部(绿色)与下部框支柱还有

一段距离,可能转换梁不宜通过计算。所以,在

该段距离范围内底部增加一部分剪力墙就(红色)。这样的结构布置的确对降低框支梁的高度很有效。不过,个人总感觉看着不太舒服。但是又说不太清楚。

3.大家有何看法?

[

本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-17 21:14 编辑 ]

2楼

2楼

对于这个问题,看到过这样的说法,希望对你有所帮助:

底部框架抗震墙结构,抗震墙的布置原则是 竖直,对称,均匀,相交

布置底框结构,剪力墙应尽量上下对应,布置成上下竖直,中间不间断的墙体,否则即使底层布置的剪力墙刚度再大,若无上部对应墙体,不仅传力不直接,而且上下层刚心相距较远,容易形成较大扭转。可见,这样的布置不太合理。

仅供参考。

回复

3楼

3楼

1. 《高规》10.2.8条:

框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,且不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm的较大值。

2. 按照1帖图中做法:从字面上,框支梁满足第1条内容。

但是个人认为:

上部框支梁实际上是支撑在剪力墙端部(并不是支撑在框支柱上),只是将框支梁延长至框支柱中。图中的做法,有些偷换概念。个人感觉不太合适?

3.但是,该图也通过审查了。请问:这样做法的人多吗?

回复

4楼

4楼

右图整体刚度还算均匀,但左侧布置不均匀,会产生较大扭转,下部剪力墙应重新布置。

回复

5楼

5楼

帖子好早了,不过回答一点自己的看法。

我觉得上面的剪力墙和下面的剪力墙布置没有什么联系。

下面布置红色的剪力墙,我认为是为了使结构的计算结果通过《高规》附录E的要求,就是使结构的下部刚度和上部的刚度接近。

回复

6楼

6楼

你的想法中有一个结构的大忌,不要忘了规范规定落地剪力墙应至少大于50%,从这一点上看,你已经违规了。这种布置结构的整体刚度中心会出现很大的偏移,会产生很大的附加弯矩,对结构很不利。不能玩命啊。对建筑专业这种条件必须全面推翻,在结构受力构件选择上,建筑必须服从结构。否则架构就不能跟建筑玩了。坚决不能这样迁就建筑专业。你的想法太有创意了。

回复

7楼

7楼

应该把整个图贴上来看看,不能只取局部!

回复

8楼

8楼

50% 哪本规范 有此条文规定。。。。

我没找到呢

回复

9楼

9楼

类似这样的图看到不少,上部剪力不均落地,在下层其它位置新增加剪力墙来满足规范上下层刚度比要求,仅从受力分析,竖向力传递路径较长,抗震性能较差,可参考张维斌书籍里有分析。

回复