0 引言 历史水系是指历史上为了满足防洪、排涝、运输、防御等需求而改造的天然或人工水系系统,其对城镇聚落的形成和发展,以及城镇空间格局的塑造起到重要作用。历史水系空间不仅包括水体,还包括沿岸区域的国土空间,由于这些地区保存着较为丰富的物质文化遗存、伴生着独特的非物质文化,并涵盖了大尺度范围的城乡区域,对该地区进行保护和管控具有重要的历史人文价值、生态环境价值及区域经济价值。

0 引言

历史水系是指历史上为了满足防洪、排涝、运输、防御等需求而改造的天然或人工水系系统,其对城镇聚落的形成和发展,以及城镇空间格局的塑造起到重要作用。历史水系空间不仅包括水体,还包括沿岸区域的国土空间,由于这些地区保存着较为丰富的物质文化遗存、伴生着独特的非物质文化,并涵盖了大尺度范围的城乡区域,对该地区进行保护和管控具有重要的历史人文价值、生态环境价值及区域经济价值。

20世纪90年代以来,在国际文化遗产保护领域先后出现了若干与历史水系空间保护有关的概念和方法。1992年,“文化景观遗产”概念的出现体现了人们对日渐恶化的环境、资源状况的关切。作为连接文化与自然的纽带,文化景观遗产体现了人类与自然的相互作用。2003年世界遗产委员会在《世界遗产公约操作指南》中加入了“文化线路”类别,强调将文化遗产拓展为以重大的人类活动为脉络的“线”型区域,并提出了以文化的发展与传播来集合不同的文化遗产。“遗产廊道”概念源于美国的一种针对大尺度遗产区域保护的概念,该概念是基于遗产保护区域化趋势与绿道发展起来的,更加注重对廊道沿线和辐射区内文化遗址及历史遗迹的保护,强调生态价值与经济价值的平衡。世界文化遗产名录中“遗产运河”的类别体现了在“文化遗产”概念的发展过程中人们对运河技术价值的关注。人们对运河技术价值的评价侧重于对运河遗产的工程技术特性进行评价。伴随这些概念的出现,我国产生了大量与此相关的研究。2014年6月,我国大运河以“遗产运河”的类别入选世界文化遗产名录,表明我国对这一世界上最长、最古老的人工与自然相结合的水道系统的保护得到了国际社会的认可。相对而言,我国过去对大运河的研究工作大多聚焦于大尺度历史水系的价值内涵、要素构成及其保护等方面,缺乏对与国土空间规划时期相适应的管控思路和方法的研究。

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《大运河文化保护传承利用规划纲要》指出“按照高质量发展要求,坚定文化自信,坚持以文化为引领,坚持以人民为中心,共抓大保护,不搞大开发,坚持科学规划、突出保护,古为今用、强化传承,优化布局、合理利用的基本原则,打造大运河璀璨文化带、绿色生态带、缤纷旅游带”,并提出“加强大运河生态空间管控,将大运河两岸2 km范围划定为核心监控区严格保护”。2021年2月,江苏省人民政府印发《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》(以下简称《办法》),明确“核心监控区,是指大运河江苏段主河道两岸各2 km的范围。滨河生态空间,是指核心监控区内,原则上除建成区(城市、建制镇)外,大运河江苏段主河道两岸各1 km的范围”。《办法》从国土空间准入、国土空间用途管制、国土空间整治修复、空间形态与风貌引导等方面对大运河提出了管控要求,同时明确了“核心监控区涉及的设区市人民政府应及时制定大运河核心监控区国土空间管控细则”,这表明在新时期对以大运河为代表的历史水系空间管控的研究成为国土空间规划无法回避的议题。本文尝试以大运河江南运河段中的无锡段为案例,探讨如何基于历史水系特定流域的特征,确定面向未来的保护、利用与传承相结合的历史水系空间保护发展整体思路,以及与之相适应的国土空间管控策略。

1 大运河江南运河段历史水系的典型特征

中国大运河是人类最早开凿的、最长的沟通不同流域的人工水道,是一处以农业文明为背景的、与中国古代中央集权制度相依存的文化遗产。大运河的各段河道依据其水源、比降、环境条件和开凿时间,总体上分为通济渠段、卫河(永济渠)段、淮扬运河段、江南运河段、浙东运河段、通惠河段、北运河段、南运河段、会通河段、中河段十大河段。其中,江南运河段是指镇江至杭州的河道段落,自长江南岸谏壁口经丹阳、常州、无锡、苏州、平望至杭州,联通钱塘江。这段运河所流经的区域在地质上属长江三角洲冲积平原,河网密布、水系众多。该地区的大量自然水网与从春秋时期陆续开凿的人工水道相连,组成了江南运河段“主干—支线—末梢”的河网体系。江南运河段河网体系是一个动态的运河水利调节系统和运输系统,为江南文明奠定了环境基础。大运河无锡段作为江南运河段中的段落,具备了江南运河段的典型特征。

1.1 构造水网地理基质

大运河无锡段通江达湖,是大运河流域水网的有机组成部分。无锡大运河水系流域平原圩洼地区为典型的湖荡水网平原,地形平坦,水网发育较好。以大运河无锡段为主脉的运河水系调节江湖水流往复。因为沟通了长江和太湖,大运河无锡段水源充沛,其作为地区水网的核心主脉,勾连了众多人工河流,在无锡地区更是“邑之河皆出于运”,形成“一脉多枝”且叠加河网“毛细血管”的水域体系,这是构成无锡地区平原丘陵地貌的重要本底特质之一。大运河无锡段水系形态拥有多处交汇的特征,在水系交汇处形成众多的“尖”,包括北门外的北尖、江尖、南尖、小尖、双河尖等。这些“尖”是无锡山水地貌的一大特点,其形成与无锡大运河水系走向和地质构造运动有关,是当代城市建设发展的优质空间。

1.2 促进市镇聚落生长

河网水系覆盖的广大地区,逐渐形成了依托水网的众多市镇聚落。公元前12世纪,泰伯奔吴带来的中原水利技术奠定了运河开凿的技术基础,吴王夫差为争霸中原开凿了吴古故河道。在运河河道形成之后,因其为交通运输带来了便利,促进了沿岸城镇集市的出现。隋代大运河贯通江淮、关中与黄河中下游地区,使得江南地区成为全国两大基本经济区之一,流域人口增多促使农耕文明的进一步发展,沿着运河及新成型的运道两岸,城镇市集持续增多。北宋时期除无锡县以外,还设立了新安乡,形成洛社、玉祁、礼舍等村街。元代形成了贯通南北的京杭大运河,长江中下游成为全国经济中心,经济发展对流域产生的影响在这一时期得到充分体现,城市的发展壮大使得河道的安全隐患日渐突出,故大运河无锡段由城中直河改为城外绕行。

1.3 驱动城镇经济命脉

大运河无锡段的航运渊源及延续时间比隋代大运河久远。早在隋代大运河贯通以前,大运河无锡段就已经存在。隋代大运河的全线贯通,使得南北商旅来往频繁,货物运输一片繁忙。水运事业的发展,使得占有水道枢纽优势的无锡成为区域物资的转运中心,形成远近闻名的集散码头,其中最为著名的是“布、米、丝、钱”四大码头。1905年,大运河的漕运功能停止后,大运河无锡段仍然承担了苏锡常和杭嘉湖地区的内河航运功能。清朝末年,无锡成为我国最早实现机器生产的近代工业城市之一,民族工商业在无锡得到大力发展,无锡县城的经济实力更是超越苏州府、常州府。包括无锡段在内的江南运河段在整个大运河系统中的作用变化直接影响了流域地区的兴迭,见证了长江中下游地区从国家次经济重地到国家经济重心的转变,以及无锡从农业城镇到商业城镇,再到近代工商业重镇和长三角次中心城市的演变。

1.4 共生江南地区文明

水运的流转性、通达性塑造了无锡灵活、勤劳、重利、经世致用的城市文化。水利工程成为城市的起源记忆,大运河无锡段沿线各级、各类大运河遗产要素包括了列入世界文化遗产名录中的要素2项、国家级大运河遗产要素14项、省级大运河遗产要素15项、市级大运河遗产要素16项。而除了在申遗阶段根据申报的遗产运河类别确定的以水利工程技术成就为核心价值的遗产要素,大运河还拥有更为宽广的文化内涵。例如,无锡城中的寺庙与城外沿运河建设的其他神庙,反映出明清以来在重赋之地的江南地区,市民或乡民用其中的一部分财富来回馈保佑他们的神灵。民俗文化发达的背后实质是商业文化的发达,民俗文化与大运河有着千丝万缕的联系。

2 历史水系空间管控面临的主要问题

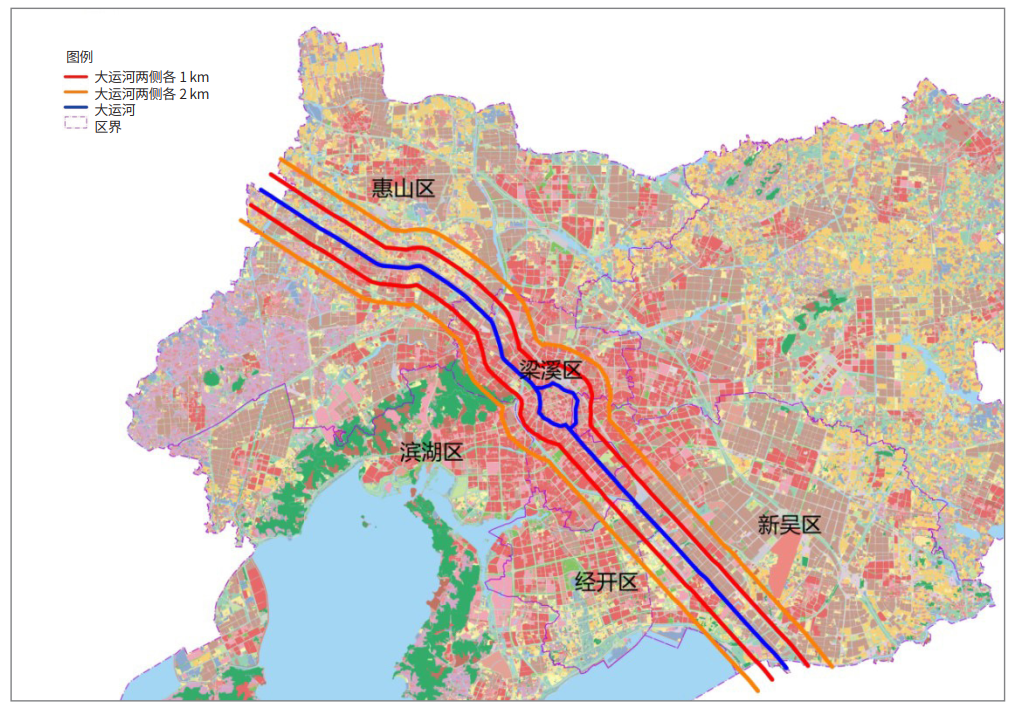

大运河无锡段是城市与运河相伴相生的典型段落。大运河无锡段沿岸的核心监控区涉及的用地面积为164.6 km 2 ,其中滨河生态空间涉及的用地面积为83.7 km 2 。大运河流经无锡五个行政区,分别为惠山区、梁溪区、滨湖区、经开区和新吴区。核心监控区涉及无锡市区9个重点更新单元(共15个),3个新区(梁溪科技城、新吴太湖湾科技城、惠山城铁国际商务区),是无锡战略地位最核心、历史资源最富集、山水格局最典型、创新转型最具潜力的地区。目前,大运河无锡段空间管控面临运河文化保护传承不足、生态空间腾退难度大、产业提质转型压力大和空间品质不高等问题(图1)。

图1 大运河无锡段核心监控区范围示意图

2.1 历史文化资源富集,但运河文化保护传承不足

大运河无锡段沿线的历史文化资源丰富,除各级、各类大运河遗产要素外,还包括全国重点、省级文物、市级文物保护单位90处,以及历史建筑36处、历史文化街区3处、历史地段6处、古村老街2处。尽管大运河作为世界文化遗产广为人知,但人们对涵盖市级、省级、国家级、世界级的大运河遗产的分级构成、价值及保护要求认知不足,对江南运河与城市的共生关系、大运河更宽广的文化内涵、历史信息的挖掘与展示不够,各类历史资源之间的关联度未得到充分体现。

2.2 腹地有限,生态空间腾退难度较大

大运河无锡段开发建设较早、人口密度大,城市发展腹地非常有限,并且无锡生态网络格局不完整、生态廊道不连续、优质斑块占比较低。在核心监控区范围内,大运河无锡段大致可分为北、中、南三段,其中北段—惠山区段以耕地湿地为主,生态空间总面积较大;中段—梁溪区段以城市公园为主,各生态斑块间缺少有效沟通;南段—新吴区段的生态空间以沿路的林地和沿太湖的湿地公园为主。大运河无锡段主河道沿线42%的河道蓝线存在被建筑物占用情况,并且面源污染大、来源广,面源污染主要分布在以梁溪区为中心的主城区,锡惠山风景区及太湖沿岸区域存在部分农村生产生活污染。通过对城市的风、热、声环境要素进行分析,发现无锡中心城区热岛区域面积数十年来持续增长,并不断向外辐射,夏季风无法穿越城市建成区。

2.3 产业聚集,提质转型升级压力大

在产业升级与新交通线建设的推动下,无锡产业空间逐渐由大运河沿线向中心城区周边扩张,但大运河两岸仍是无锡的城市中心区、重点镇的主要发展区及国家高新技术开发区的重要产业片区。在核心监控区范围内,现有各类规模以上企业2334家,工业总产值为12万亿元。其中,作为苏南传统工业重镇的惠山段有大量企业位于河道蓝线和滨河生态空间范围内,以从事金属加工、机械制造、黑色金属冶炼等行业的传统乡镇企业为主,且低效工业用地规模占该地区产业用地规模总量的40%以上,工业仓储用地占据的面积较大,产业清退或更新的难度较大。

2.4 沿河空间建成度高,但空间品质不高

在大运河无锡段核心监控区范围内城镇开发用地占比已达81%,自北向南呈现乡镇郊野、城市中心、产业新城等不同空间风貌,空间风貌整体上大疏大密,分段特征明显。其中,大运河无锡段的北段与南段空间风貌整体上起伏较大;中段整体空间风貌较好,但存在部分紧贴大运河建设的高层建筑。总之,大运河水体的感知度低,亲水性不佳。

3 基于历史水系特征的空间管控技术方法

面对大运河无锡段空间管控的综合性问题,应当坚持大运河文化保护传承和生态文明建设的目标。然而需要注意的是,保护不等于限制发展,要做到落实保护要求与满足发展需求相协同。本文提取大运河无锡段的历史特征,探讨其在当代的发展价值,并基于文化传承、生态保护及可持续发展的视角,探讨历史水系空间管控的技术方法,并为历史水系空间管控提供完整思路。

3.1文化传承:激活水系空间网络

3.1.1 解析文化脉络,阐释独特价值

对历史水系的空间管控,首先应基于对历史水系文化脉络及价值特征的准确理解,将大运河无锡段置于全球视野以及大运河全线、江南运河段不同尺度进行分析,梳理在长期的演化发展过程中大运河的历史发展脉络、沿运河城镇聚落体系变迁情况,剖析大运河无锡段的独特价值和特征,明确大运河无锡段是城河相生、活态利用的典范。大运河无锡段作为仍在使用中的活态遗产,不仅要关注其文化遗产的保护,还应重视其功能的延续,确定其“古今文景荟萃的人文秀带、生态价值重塑的城市绿带、转型提质示范的魅力纽带”的地位,为大运河核心监控区的管控提供明确的目标定位和高品质建设的纲领。

3.1.2 分层组织网络,激活河尖空间

在把握价值定位的基础上,建立整体性的文化格局。通过无锡城市发展阶段的研究,发现其经历了以河为脉、以路为轴的阶段。针对发展腹地十分有限的特征,无锡应依据江南运河段流域水网体系驱动城镇聚落发展的历史发展模式,以大运河转型发展为契机,重新激活城市水网骨架,提取核心监控区范围内的关键空间要素,优化城市整体空间布局(图2)。

图2 大运河无锡段文化空间网络构建图

在市级层面,无锡构建了“一脉多支”的历史文化空间网络,除大运河主河道主轴外,将城市中心到重点文化区域的联络水脉作为一级文化支脉,包括五泻通江(无锡—江阴文化廊道)、梁溪通湖(运河—蠡湖文化廊道)、伯渎汇源(运河—新吴梅村片文化廊道)3条支脉;将城市中心到一般文化区域的联络水脉作为二级文化支脉,包括漕河西渐、芙蓉东进、洋溪南延、梁塘达湾等7条支脉。在核心监控区空间层面,聚焦水系交汇处地块独立、交通便利的河尖空间,形成“一核多尖”的古城核心与由“新八尖”构成的运河文化空间。

3.1.3 引入叙事表达,强化活态传承

对比历史底图与现状地图,将各类历史文化资源在空间上落位,明确各级各类历史文化资源的保护要求。本文通过历史文化要素叠合法,对历史事件、人文典故信息进行汇总,将现状历史文化资源点与近代工商业、水利水工设施及官署、仓储、神坛、市镇行会、园林、名胜民俗等主题进行叠合,在古城层面提取“一弓九箭、十点文脉”的形态格局,打造水上环线。根据“以用促保”的思路,综合历史遗存保存现状,进行文物资源的展示与合理利用。同时,对于能够反应一定历史时期特定文化主题的资源,组织主题展示线路,建立价值—载体—事件的关联。

3.2 生态保护:形成高密度建成区的生态修复格局

3.2.1 一地多用,增强联系,分片分策

由于大运河无锡段存在整体性的生态退化、各区的生态修复能力严重不平衡,以及腾退用地稀缺的情况,本文在严格保护现有生态保护红线和永久基本农田区域的前提下,针对大运河无锡段的生态修复确定了“一地多用、增强联系、分片分策”的整体思路。其中,“一地多用”即在单个生态斑块或廊道用地上整合多重生态服务功能,如将较宽的生态廊道和风廊道整合、将沿河蓝线与滨河人工湿地结合、将生态斑块与城市冷岛结合等,以提高生态斑块的用地利用效率,减少生态保护与城市建设的冲突;“增强联系”即基于核心监控区范围内斑块稀缺且难以大面积增加的现实,在保护已有重要斑块的同时,重点建设生态廊道,恢复内外斑块、内部斑块之间的联系;“分片分策”即以核心监控区范围内各片区不同的生态修复能力,尤其是以污水处理能力为基底,制定不同的生态修复、减少面源污染措施。

3.2.2 生态为本,分层实施,多方兼顾

将上述生态保护策略应用到大运河无锡段流域各等级的河网水系中,在省级、市级和核心监控区三个层面形成具体的管控措施。

在省级层面,复河通江。结合大运河两岸的蓝线保护退让要求和滨河生态空间正面清单,腾退大运河滨河地带现状不合理的被占用空间,开展滨河生态修复工程。此外,结合大运河走向与无锡夏季主导风向接近的特点,打造宽度80 m以上的无锡通风廊道主干道,并逐步恢复大运河自身的减污、通风等生态服务能力。通过对大运河支流锡澄运河廊道进行生态修复,将大运河无锡段打造为大运河江南运河段流域通江达湖的核心段落。

在市级层面,沟通东西。首先,利用与大运河垂直交叉的高等级河道,如洋溪河、梁溪河、梁塘河、伯渎河、九里河、北兴唐河等,结合已有的两岸绿化、林带和蓝线保护要求,构建宽度为50~80 m、横穿城市建成区的市级生态廊道。其次,改善东侧白屈港、走马塘、宛山荡与西侧惠山、太湖等核心斑块的连接。最后,优选走向和主导风向30度以内的高等级河道及道路,结合沿线绿化和建筑方向及高度的管理措施,打造次级生态与通风复合廊道,在增强东、西生态斑块连接的同时,提升无锡城市建成区的夏季通风降温能力。

在核心监控区层面,分级复合。在保护已有重要斑块的基础上,以河道和道路绿化为基础,在核心监控区内构建包含4个等级的207条生态廊道。其中,一级廊道为市级生态廊道;二级廊道为以大运河支流及沿岸绿化为主、宽度约50 m的廊道,主要连接面积大于20000 m 2 、现状良好的生态斑块;三级廊道以宽度在25 m以上道路的侧林带为基础,沟通面积为5000~20000 m 2 ,主要连接零散林地、耕地和园地等小型斑块群;四级廊道结合流域中的低等级河道及绿化较好的道路,连接上述斑块群中的零散斑块。通过廊道系统增强斑块间的连接度和整体服务效能,同时结合雨洪分析、风道分析等,将生态斑块、廊道与城市冷岛、风廊道、雨水花园,以及滨河人工湿地、步行绿道分层次结合,解决城市热岛、面源污染入河、生态服务不足等问题,提高用地效率(图3)。

图3 大运河无锡段核心监控区内生态格局修复示意图

3.3 持续发展:塑造体现地域特色的多元活力空间

3.3.1 基于空间价值评价的产业用地调整

随着新时期城市建设向绿色低碳转型,历史水系空间中产业用地的管控需要以碳约束为导向,空间价值的评判标准也要由过去的经济效益主导转变为兼顾“经济—生态”效益,识别出新的低效用地。本文综合运用赋权法、STIRPAT模型、ArcGIS叠加分析等方法,从企业规模、企业效益、企业潜力、生态环保4个维度选取7项指标构建企业绩效和碳排放评价体系,在产业空间更新的价值评价中,从空间现状和空间潜力2个维度选取5项指标构建空间价值评价体系,对大运河沿线产业空间进行综合评价(图4)。

图4 大运河无锡段核心监控区产业用地评价示意图

从评价结果来看,大运河无锡段核心监控区范围内相关通用设备制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业的企业数量较多,这些产业呈现出低产值、高排放的特征。现状工业用地的占比较高但容积率较低,集约程度一般。依据指标评价结果,将工业用地分为低碳排—高集约、低碳排—低集约、高碳排—高集约、高碳排—低集约四类。针对四类用地分别提出环境提升、业态更新、腾退置换三类更新策略,在进行产业用地更新的同时保证完成经济发展的目标。此外,在工业用地更新规划中,注重引导零散工业企业向工业园区集中,在数字指标的基础上进一步优化用地结构,同时在园区周边配套较为完善的居住、服务和交通设施,建议园区至设施的步行可达距离为500~1000 m,并兼顾高效便捷和绿色低碳。

3.3.2 分时引导人群活动的空间活力塑造

历史水系是区域重要的空间廊道,而沿河空间是城市公共空间的重要组成部分,其中活动的丰富性和容纳性决定了城市公共空间的参与度和活跃度。水系空间管控应向多样化的城市生活延展,融合文化、商业、娱乐、运动等复合功能,明确岸线开发利用的原则与要求,布局与人群需求相匹配的休闲游憩设施,营造高品质的沿运河空间。

本文通过将网络活力群像、人群热力分布、POI大数据与城市空间大数据进行耦合,对大运河无锡段的业态职能、运河活力行为进行分析,对交通整合度、滨水可达性、慢行路网及跨河交通等方面的特色定位与空间品质进行评价,实现物质空间形态与人群行为活动的双向互动反馈。研究发现,整体上看大运河无锡段人群活动呈现老城活力集中、南北段活力不足的特征,现有公共活动设施与历史文化资源结合度不高,沿运河的慢行步道存在阻隔、设施老化、入口可识别性低等问题。本文基于“构建完整活力网络”“拓展多样活力内涵”的思路,提出复兴“一核多尖”的空间特色,并采用“串、连、活、控、眺”等策略将漕运仓储、水利文化、传统园林、现代智造、传统民俗等文化主题融入整体活力空间网络,将主题公园的建设与历史文化资源的活化利用相结合,策划多样性、全时性活力区,构筑多级活力接驳体系。

3.3.3 综合优化视觉质量的风貌管控

对现状沿河界面、景观环境及重要节点展开以多学科专家评估为基础的视觉质量评价。本文以生态、历史文化风貌和城市形象相关要求为基础,评估沿运河界面和不同工程措施带来的景观视觉影响。在评估的基础上,根据大运河沿线风貌特征,提出面(景观风貌分区)—线(沿运河界面)—点(观览点与标志景观节点)的片区风貌引导要求以及沿河界面与天际线管控优化、视廊保护、观景眺望的要求。

基于物质空间分析法,将大运河无锡段的体系要素(历史文化体系、生态景观体系、道路交通体系等)、特征要素(水体感知特征、土地地价特征等)等通过ArcGIS等空间分析技术进行研究,对未来大运河沿线的最优三维物质空间形态进行预判。强调无锡老城风貌的传承与调适,为建立合理的老城更新与发展机制提供研究基础,结合各类控制因素,建构老城地块的数字技术平台,综合专业人员、管理者、投资方等多方诉求,提出核心监控区范围内“四控”(保护区高度控制、沿河界面控制、视线通廊控制、运河湾景控制)、“一提升”(天际轮廓提升)的高度形态控制方法,为高度分区提供理性依据,为后续详细规划的高度管控提供技术支撑。

4 历史水系空间的管控思路

本文在坚持历史文化保护、生态优先、城市高质量发展的目标的前提下,基于综合技术方法体系,针对江南运河段历史水系空间管控所面临的问题,提出解决思路,并支撑大运河无锡段市级管控细则的制定。

4.1 落实管控分区

对于大运河沿岸空间的管控,首先应有效保护大运河作为世界文化遗产的价值。针对大运河遗产分为世界级、国家级、省级、市级的不同保护层级的情况,应在市级管控细则制定过程中,梳理《大运河遗产保护与管理总体规划》《中国大运河(江苏段)遗产保护规划(2011—2030)》《大运河(无锡段)遗产保护规划》的保护区划和管理规定,在大运河核心监控区中增加大运河遗产区,在各类管控范围的重叠区域实行最严格的保护措施。同时,根据国土空间规划的层次,分级落实核心监控区范围;在市级国土空间总体规划中明确分区划定原则;在区级、镇级国土空间总体规划中明确管控分区范围;在详细规划中结合地形地貌、用地勘界、产权边界、道路工程线型、比例尺衔接等需求,对核心监控区范围及管控分区边界进行局部必要修正(图5)。

图5 大运河无锡段遗产区分区示意图

4.2 优化空间布局

围绕“文化传承,运河兴城”的目标,将基于江南运河段水网特征提取出的“一轴、四脉、十廊、八尖”作为重要的运河特色空间,并将其纳入市级管控细则,明确保护水网的结构,拓展绿色廊道,强化河尖空间的塑造,优化生态、生活、生产空间的布局,形成兼具经济发展、文化展示、生态产品价值实现和流量储备功能的复合型区域,并针对重要节点和廊道等区域开展城市设计,将设计要点纳入详细规划。

4.3 细化用途管控

引导历史文化保护传承、生态保护修复和绿色航运体系等与大运河文化保护传承利用相关的功能建设,依据大运河无锡段所流经的5个市辖区不同的主导功能,分段建立相符的产业布局,并细化产业准入清单。根据研究确定的产业用地更新策略,明确分期转移大运河沿线高能耗、高污染的企业,以及处置、整改占压河道本体和岸线的建(构)筑物等要求。根据高密度建成区特点,提出修复生态网络格局和生态整治措施,并纳入市级细则中作为管控要求,推动大运河无锡段沿线生态空间的修复,实现空间的连续开敞。

4.4 引导空间形态

在整体空间布局“一轴、四脉、十廊、八尖”的基础上,根据大运河无锡段的历史渊源和城市空间特色,划分特色风貌分段,提出总体风貌定位和分段特色引导要求,通过对文化、产业、生态、景观特色的挖掘,进一步确定风貌分区及其管控内容,在不突破省级管控要求的前提下,在市级细则中针对建筑高度、沿河区域、视廊、风廊、滨河重要节点的管控措施要进行深化和细化,为建立运河沿线可控性强、高质量的空间形态提供依据(图6)。

图6 大运河无锡段高度控制方法

5 结语

在国土空间规划背景下,针对历史水系空间的管控尚处于初步探索阶段。兼顾历史文化保护传承、生态保护和高质量发展是新时期历史水系空间管控的新要求。本文针对大运河江南运河段中无锡段的流域特征,对当前大运河核心监控区管控的核心问题进行了提炼,以“焕活江南水网城市历史发展模式”“修复高密度建成区生态环境”“塑造地域特色的运河活力空间”为目标,提出综合文化弘扬、生态修复、景观塑造、产业发展的历史水系空间管控技术方法及管控思路,以期为历史水系空间管控提供借鉴。