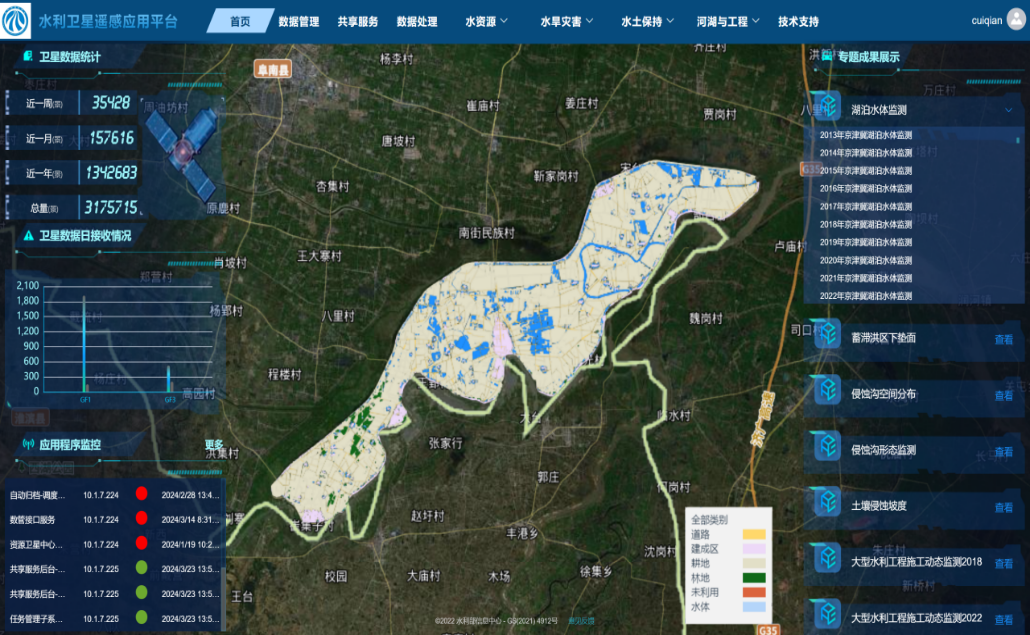

▲ 水利卫星遥感应用平台 供图/水利部信息中心 概述 推进数字孪生水利建设是发展水利新质生产力、推动水利高质量发展、保障国家水安全的重要路径。监测感知数据是构建数字孪生水利体系的基础。当前数字孪生水利建设存在的主要问题之一是透彻感知能力不足,具体表现在监测站网覆盖不够,监测要素不全,精度、密度和实时性尚无法满足业务应用精准化精细化的需求。2024年5月,水利部审议通过数字孪生水利一体化监测感知夯基提能行动方案,方案明确提出,通过高分辨率航天、航空遥感技术和地面水文监测技术的有机结合,推进建立流域“天空地”协同监测感知体系。卫星遥感技术是实施数字孪生水利“天空地”协同监测感知的关键技术。

▲ 水利卫星遥感应用平台 供图/水利部信息中心

概述

推进数字孪生水利建设是发展水利新质生产力、推动水利高质量发展、保障国家水安全的重要路径。监测感知数据是构建数字孪生水利体系的基础。当前数字孪生水利建设存在的主要问题之一是透彻感知能力不足,具体表现在监测站网覆盖不够,监测要素不全,精度、密度和实时性尚无法满足业务应用精准化精细化的需求。2024年5月,水利部审议通过数字孪生水利一体化监测感知夯基提能行动方案,方案明确提出,通过高分辨率航天、航空遥感技术和地面水文监测技术的有机结合,推进建立流域“天空地”协同监测感知体系。卫星遥感技术是实施数字孪生水利“天空地”协同监测感知的关键技术。

卫星遥感水利应用起步于20世纪80年代,主要用于洪涝灾害监测评估、土壤侵蚀调查等工作,当时主要采用的是美国陆地卫星(Landsat)数据。近20年来,随着我国航天事业的蓬勃发展,高分、资源、环境等系列对地观测遥感卫星陆续发射和投入使用,我国遥感卫星已经具备全色、多光谱、红外、合成孔径雷达(SAR)、立体测绘、激光雷达等多种手段的观测能力。水利部积极与遥感卫星影像资源单位对接、合作,分别与中国资源卫星应用中心和军队有关单位建立网络专线,可按需获取国产高分、资源、环境等系列23颗公益性遥感卫星影像,以及军民融合卫星影像,彻底改变了过去依赖国外卫星影像的局面。

2011年以来,依托国家高分辨率对地观测国家科技重大专项、国家重点研发计划等科研项目,开展了系列技术攻关,实现了水利遥感业务化应用技术体系构建,通过国家防汛抗旱指挥系统、国家水资源管理系统、全国河湖长制管理信息系统等重大工程开展卫星遥感业务化推广应用,水利遥感应用实现了跨越式发展,迈向了新阶段。

利用多源卫星遥感影像数据,突破了覆盖流域防洪、水资源管理与调配、河湖管理、水土保持、水利工程监测监管等水利主要业务应用的系列关键技术,研发了涵盖多源影像自动化预处理,以及流域下垫面参数提取、水循环要素反演、多源数据融合同化的算法模型库,研制了面向业务需求定制生产的遥感专题产品集,研发了具备影像高效管理、任务自适应调度、专题产品业务化生产等功能的国家级水利卫星遥感应用平台。

通过关键技术攻关、算法模型研发、专题产品研制和应用平台开发,构建了水利遥感应用技术体系, 搭建了面向国产卫星遥感数据、国产IT基础设施、国产遥感处理算法、国产反演同化应用“采、存、算、用”的“全国产化”平台,实现卫星遥感影像从接收、处理、信息提取到应用服务的“全链条”流程化应用,流域防洪、水资源管理与调配、河湖管理、水土保持、水利工程监测监管等主要业务“全覆盖”,水利部、流域管理机构、省、市、县五级水利部门“全贯通”协同应用。

卫星遥感水利应用及成效

卫星遥感技术在数字孪生水利数据底板构建、流域防洪、水资源管理与调配、河湖管理、水土保持、水利工程监测监管等业务领域开展了规模化应用,取得了显著成效,已成为推进数字孪生水利建设的重要基础支撑。应用成果通过数据推送、服务集成、模型调用等多种方式,集成到水利部数字孪生平台、国家防汛会商调度系统、国家水资源管理系统、全国河湖长制管理信息系统等业务系统,实现数据和产品在行业内的共享。

支撑数字孪生水利数据 底板构建

卫星遥感已成为构建数字孪生水利地理空间数据底板的主要手段。 在全国水利一张图的基础上扩展升级,为水利部门提供统一的时空数据。遥感卫星数据是数字孪生水利地理空间数据底板建设的重要数据源,可以利用高空间分辨率光学卫星影像生产正射影像图(DOM),利用立体测绘卫星、干涉雷达等数据生产流域下垫面数字高程模型(DEM)等。

自2015年起,水利部统筹国产卫星遥感影像加工处理,每年生产一版覆盖全国陆域的2m分辨率正射影像图,支撑全国河流、湖泊、河湖管理范围和水库、堤防、蓄滞洪区等水利对象上图,丰富和完善了水利基础数据。通过将其统一发布到水利部数字孪生平台,实现一套数据对各业务系统共享服务,极大地促进了国产遥感数据在水利领域的大规模业务化应用。

随着立体测绘卫星、干涉雷达数据资源的不断丰富,重点流域、大江大河及主要支流重要河段的DEM数据持续生产,支撑数字化场景构建。根据堤防、大坝、圩垸、涵洞、倒虹吸、桥梁等涉水建构筑物对水流连通的影响,提出了考虑水系连通性的HDEM(Hydro DEM)概念, 创建考虑通水建筑物去除、阻水构筑物增补和水下地形嵌刻的局部高程修正的HDEM构建方法,解决传统DEM水流连通失真问题。

▲常规DEM与HDEM的区别

全面支撑流域洪水防御

卫星遥感在流域性洪水、堰塞湖和黄河凌情等监测中已成为重要手段。 卫星遥感监测有效补充了地面监测在空间覆盖和监测内容上的不足,支撑建立了“天空地”一体化立体监测体系,可及时获取洪水淹没范围、堤防漫溢决口、蓄滞洪区运用、工程险情等情况。得益于国产遥感卫星资源的不断丰富, 目前已具备对重大洪涝灾害1天至少跟踪监测1次的能力, 彻底改变了过去依赖国外卫星遥感影像的情况。监测成果实时对接全国水利一张图、国家防汛会商调度系统,支撑了2013年以来险情监测分析工作。同时,卫星遥感可以提供水动力学演进模型构建的重要参数,并利用遥感监测洪水淹没范围,验证水体动态演进过程和淹没范围模拟预报结果,优化迭代模型参数, 实现由“灾中、灾后监测”向“灾前预测”的转变, 赋能流域防洪预报、预警、预演、预案“四预”的应用,为洪水预测预报、险情处置决策等工作提供有力的技术支撑。

以海河“23·7”流域性特大洪水防御为例。2023年7月28日至8月1日,受第5号台风“杜苏芮”北上与冷空气交绥影响,海河流域出现大范围长历时强降雨过程,22条河流发生超警以上洪水,8条河流发生有实测资料以来最大洪水,其中永定河、大清河发生特大洪水,子牙河发生大洪水,北运河、漳卫河发生较大洪水,海河发生“23·7”流域性特大洪水。为有效应对此次洪水,共启用了8个蓄滞洪区。

此次洪水防御中,通过多源遥感卫星获取监测信息,实现“天空地”多源监测信息在线融合,全方位感知洪水态势,及时掌握水头和洪水动态,同时为启动无人机监测和地面查勘提供具体靶标。利用无人机精细监测工程险情和河道行洪情况,视频级联集控监测系统提供关键节点的视频影像实况。共计获取卫星遥感影像142景,调取20架次无人机航摄照片49张、视频49个、全景影像17个,接入级联视频10797路,交换汇集1874个常规报汛站点、280个应急监测站点雨水情信息共计142万余条。多源立体监测信息的有效融合,为洪水防御提供了不同时空尺度、不同监测角度的立体信息保障,有效解决了地面常规监测站网遭受水毁带来的缺测难题。

利用多源卫星遥感影像,对启用的8个蓄滞洪区水体范围和行进速度等逐日开展解译监测,汇集接入无人机采集的照片、视频、全景影像、正射影像图等数据,动态参证蓄滞洪区洪水水头和淹没变化,实时调整二维水动力学模型计算边界和模型参数。利用洪水演进成果,提前4天研判“不启用清南分洪区”,提前40多天预测东淀退水时间,提前9~10天准确预测永定河、兰沟洼等蓄滞洪区退水时间,为蓄滞洪区科学运用、人员转移、堤防防守等提供了有力支撑。

支撑水资源管理与调配

卫星遥感在农业灌溉用水监测方面逐步迈入业务化应用新阶段。 农业用水量占全国用水总量的60%以上,其中农业灌溉用水占农业用水的80%以上。针对大范围农业灌溉取用水监管和用水总量统计复核难的问题,利用多源卫星遥感影像与地面数据协同,提出了田间尺度实际灌溉面积监测方法。2022年和2023年,水利部办公厅相继印发《关于开展2022年农业灌溉面积遥感监测与用水量核算应用示范工作的通知》《关于开展2023年水资源遥感监测与应用示范工作的通知》,在全国13个粮食主产省和西南典型干旱区云南省试点利用卫星遥感技术开展农业灌溉面积监测, 完成了约14亿亩(1亩=1/15h m 2 )耕地和园林地实际灌溉面积动态遥感监测,成果集成到全国取用水管理平台,用于核定地方统计上报灌溉面积和水量, 为各级水行政主管部门农业用水监管提供了精细的时空数据,提升了对违规取用水行为的监管能力和水平。

重力卫星应用为区域地下水储量变化的反演提供了新的技术途径。 重力卫星通过微波或激光测距方式,测量微米级精度的双星间距变化,从而反演因陆地水量重新分布引起的地球重力异常,扣除大气、海洋、潮汐的影响后获得区域陆地总水储量变化,包括地表水、土壤水和地下水储量的总变化;再通过对总水储量变化进行信号分离,进而得到地下水储量变化。联合使用国内外重力卫星数据,获取了2003年2月—2022年9月海河平原的地下水储量变化。研究结果表明,近20年来海河平原地下水储量的变化总体呈4个阶段, 在2003—2011年和2012—2015年, 地下水储量(包括浅层和深层地下水)分别以23.9亿 m 3 /a、75.5亿 m 3 /a下降; 2016—2020年 地下水储量下降速率减少为37.3亿 m 3 /a; 2021年, 在降水显著增加、南水北调水替代地下水开采和地下水超采综合治理等因素共同作用下,地下水储量开始显著回升,增加约160亿 m 3 ; 2022年以来, 地下水储量继续保持稳定回升态势。总体来看,2016年以后,地下水超采综合治理扭转了地下水储量的亏损态势,且由于气候波动,海河流域降水增加,进一步促进了地下水储量的回升。重力卫星反演海河平原地下水储量变化研究为华北平原地下水超采区治理工作提供数据支撑。

▲重力卫星(JPL Mascons)反演海河平原地下水储量变化

卫星遥感已成为河湖生态补水监测的重要技术支撑。 利用多源卫星遥感影像,及时获取有水河长、水体面积等关键指标,动态掌握补水情况,支撑水资源调配和效果评估。2020年至今,定期对华北地区地下水超采区48条生态补水河湖、京杭运河、永定河等开展卫星遥感监测。2022年4月,水利部联合北京、天津、河北、山东四省(直辖市)启动京杭运河2022年全线贯通补水行动,利用卫星遥感技术,全程跟踪监测京杭运河及补水路径的生态补水进展和补水效果,为京杭运河首次全线贯通提供重要的数据和技术支撑。

▲2021年4月与2022年4月京杭运河遥感监测对比

推动河湖管理保护向数字化、智慧化、精细化转变

卫星遥感已成为支撑河湖管理保护的关键技术手段。 我国水系多而复杂,河湖监管对象呈现点多面广、量大类杂、动态变化和分散隐蔽的特点,传统的外业巡查和逐级上报监管模式存在监管区域广、专职人员少、成本高、持续跟踪困难等问题,乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖库“四乱”问题突出。2019年开始,水利部应用卫星遥感融合人工智能等技术,构建了河湖遥感平台,基本建成河湖遥感应用技术体系和工作体系,实现河湖遥感从无到有的重大突破,并在河湖监管中发挥越来越重要的作用。

围绕河湖管理的查、认、改3个关键环节,研究建立了“线索排查—问题确认—整改复核”卫星遥感技术机制,有效支撑河湖问题从发现、确认到销号的全过程。利用多源卫星高分辨率遥感影像,结合河湖管理范围划定成果数据、岸线规划、涉河建设项目审批等河湖基础数据,对河湖管理范围内地物 开展“线索排查” ;借助河湖管理App,采用实地查勘、无人机采集的方式进行现场取证, 完成“问题确认” ;通过多期遥感影像比对跟踪河湖问题整改进展,主动掌握问题处理情况, 实现河湖问题“整改复核”。

▲河湖管理“线索排查—问题确认—整改复核”卫星遥感技术机制

传统的地物遥感解译方式主要是人工判读,效率低,而且解译精度受作业人员知识背景影响大,判读标准难以统一。为了提高解译效率和精度,深度融合遥感影像和深度学习算法,探索河湖遥感智能应用。 利用海量样本数据(近20万个),针对不同地物设计了语义分割和目标检测算法。 创新将自训练方法引入语义分割,提出海量无标注数据的自训练分割技术,解决了样本标注依赖性高的问题,减少了80%训练样本标注量,大幅度提升了智能识别算法的效率。提出类别引导图卷积神经网络分割算法,融合多尺度上下文信息,生成类别引导图卷积神经网络,解决了ASPP、PPM等传统方法无法获取全图信息的问题,其中临河房屋召回率由80%提高到93%。通过关键点预测生成高质量旋转候选框,构建无锚点自注意力旋转目标检测框架,攻克了拦河坝多角度旋转形态情况下的识别难题。研发临河房屋、采砂场、光伏电板、大棚、网箱养殖、片林、耕地、拦河坝、桥梁、码头和水体11类河湖水域空间典型地物AI识别模型,推动河湖问题从人工排查向智能识别的转变。

利用河湖遥感平台,以高分辨率遥感影像为工作底图,采用AI识别+人工研判的交互模式,已累计解译河湖管理范围内地物遥感图斑98万余个,建立了河湖本底数据库,形成河湖问题线索清单,通过全国河湖长制管理信息系统推送到县级水行政主管部门开展“四乱”问题核查,支撑了全国河湖“清四乱”、妨碍河道行洪突出问题排查整治等专项工作,一大批侵占破坏河湖的“老大难”问题得到解决,提升了河湖监管能力。水利部将水库纳入“清四乱”范畴,全力排查整治侵占水库库容突出问题,充分发挥卫星遥感技术支撑作用,纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化。

提升重大水利工程建设管理能力

卫星遥感为在建水利工程监测提供了新方法。 针对大型水利工程施工工期长、施工项目杂等特点,利用高分辨率卫星遥感影像,研究提出了大坝坝体填筑高度测算模型、渠道和溢洪道智能识别提取方法等。通过定期获取工程施工区域高频次、高分辨率卫星影像,综合应用光谱、纹理、形状等多维度特征和遥感影像智能分类算法,监测水利工程建设过程中的地表环境变化特征,结合人工解译和专家知识辨析大坝、溢洪道、渠道等各类主要水工建筑物及其尺寸特征。通过遥感监测结果对比序时进度计划,及时发现施工进度滞后等问题。

卫星遥感为在运水利工程风险监测提供新支撑。 探索利用光学影像变化检测结合InSAR形变监测识别工程潜在滑坡风险区。利用光学遥感影像开展地表覆盖分类、地物类型变化检测,结合地形坡度阈值识别滑坡隐患区。利用干涉雷达数据开展时序InSAR监测,针对水利工程复杂地表环境,采用InSAR大气延迟改正方法对干涉图进行处理,有效提升时序InSAR的监测精度。获取工程区大范围形变监测结果,基于地表覆盖分类结果,剔除位于林地、水体的形变点,结合局部热点分析及核密度分析识别滑坡风险区。基于决策级方法融合光学和时序InSAR结果,研判水利工程区域滑坡风险并划分等级,为库区滑坡隐患监测和预警提供了数据支撑。

▲库区滑坡风险遥感识别

提升水土保持监测与评价能力

卫星遥感是水土保持监测的主要技术措施。 过去,依赖国外30m分辨率卫星遥感影像,每10年开展一次全国水土流失监测。伴随着国产卫星遥感影像资源不断丰富,2015年实现国内卫星遥感影像全面替代国外卫星遥感影像,特别是从2018年开始,每年利用2m分辨率遥感影像,通过基础资料收集、遥感解译及专题信息提取等相关工作,开展全国水土流失年度动态监测,极大地提升了水土流失监测时效。此外,每年开展1~2次全国范围生产建设项目水土保持遥感监管,实现了卫星遥感监管常态化,水土保持管理效能和水平进一步提升。

卫星遥感水利应用展望

卫星遥感技术的应用,弥补了地面监测在覆盖范围上的不足,感知信息从点扩展到面,实现了对流域下垫面信息、水利工程设施、水利治理管理活动的动态监测。面向支撑具有“四预”功能智能业务应用的新需求,卫星遥感水利应用亟须“夯基提能”。

持续拓展卫星遥感影像资源,丰富算据

近年来,商业遥感卫星迅速发展,类型涵盖光学、SAR和立体测绘等,极大丰富了卫星遥感影像资源。其中,我国光学卫星已达上百颗,空间分辨率达0.3m,已具备对江河湖库、水利工程设施等水利对象、水利治理管理活动的高频次、精细化监测能力;SAR卫星数量不断增多,且具备干涉测量能力,可更好地支撑云雨等气象条件下对流域性洪水、堰塞湖、冰湖等的险情监测,以及水利工程形变监测等;立体测绘卫星数据的补充应用,可提升流域下垫面地形数据的更新频次。 下一步,将在持续获取公益性、军民融合遥感卫星数据基础上,拓展多源商业卫星遥感影像资源,为数字孪生水利建设提供更强大的算据支撑。

深度融 合人工智能技术, 优化算法

水利部前期探索了卫星遥感和人工智能(AI)技术的融合应用,研发了临河房屋等11类河湖主要地物AI识别模型,并应用于河湖管理工作中,但与河湖库监管业务的要求相比,模型识别精度还需进一步提高,AI识别的地物类型还需不断丰富,业务化能力还需持续提升。深度学习算法网络调优、训练样本数据集、遥感影像空间分辨率和影像质量,都是影响AI识别模型精度的重要因素。 下一步,通过多区域、多传感器、多时相和多地形等维度,分析现有算法模型典型问题,增加模型主干网络算法参数量,提升不同地类的特征融合,优化预测算法架构,通过样本+算法+应用的闭环式迭代优化AI模型,持续提升模型精度和性能,打通业务化应用“最后一公里”。

此外,亟须融合深度学习技术,进一步推动定量遥感应用。当前大规模卫星遥感水利业务化应用仍以调查性质的定性应用为主,定量遥感的业务化应用还有待提升,比如降水、土壤湿度、地表蒸散发等水文水资源要素的反演和估算,其量化精度与业务需求存在一定差距。下一步,依托国家重点研发计划“多尺度流域水资源和水利设施遥感监测应用示范”等重大科技项目,在不断改进、集成数学或物理机理模型的基础上,强化机器学习技术的应用。 一方面,利用机器学习归纳多源遥感观测数据与水文水资源要素实测值之间的内在规律,有效解决物理机理模型参数多、定量反演难的问题;另一方面,探索将机器学习与物理机理模型有效耦合,强化反演结果的可解释性,提升反演效率和精度。

强化“天空地”协同监测,深化融合应用

目前,通过国家级水利卫星遥感应用平台、无人机监测服务平台、视频级联集控系统等建设,以及水文水资源监测站网的持续完善,水利部已初步建立“天空地”协同监测体系,并在流域防洪方面开展了“天空地”一体化融合应用。 下一步,建议持续扩展业务应用范围,比如在河湖库监管领域,利用高分辨率卫星遥感影像和AI识别模型,对全国河湖库管理范围内的地物开展定期“扫描”,结合河湖库本底数据,准确定位新增“四乱”地物;利用无人机对重点河湖库开展高频次巡河,及时发现疑似违法违规涉河建设项目和水事活动;利用视频监控数据,实时智能捕捉违规采砂等行为。 通过“天空地”协同立体监测,支撑河湖库监管常态化、规范化、智能化。另外,从“天空地”多源多尺度数据配准、高效处理、数据融合、交叉验证、模型迭代优化等环节,推进“天空地”协同监测,深化融合应用,发挥更大成效。