来源:西藏高速、筑龙路桥设计 荐读:微土木人,欢迎投稿! 一、高速公路路面结构分类 我国高速公路路面结构分为三大类,半刚性基层沥青路面(设计使用期一般为15年),水泥混凝土路面(设计使用期一般为30年)和复合式路面。在我国建成通车的高速公路中,半刚性基层沥青路面占主导地位,约占75%的比例。沥青路面结构实体图见下图:

来源:西藏高速、筑龙路桥设计

荐读:微土木人,欢迎投稿!

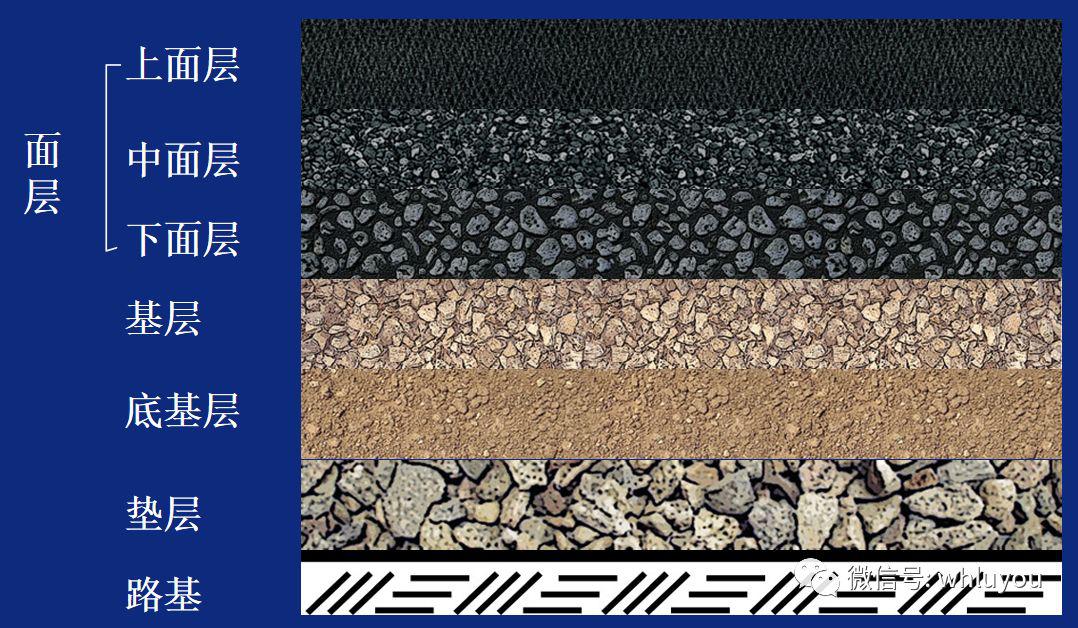

我国高速公路路面结构分为三大类,半刚性基层沥青路面(设计使用期一般为15年),水泥混凝土路面(设计使用期一般为30年)和复合式路面。在我国建成通车的高速公路中,半刚性基层沥青路面占主导地位,约占75%的比例。沥青路面结构实体图见下图:

根据我国高速公路沥青路面设计理论体系和工程建设与道路运营实际,半刚性基层沥青路面结构层功能划分如下。

上面层主要起抗磨耗、抗滑、抵抗高温变形和低温开裂作用,兼顾改善行车舒适性等综合功能。对于SMA上面层,主要起到抗车辙作用;对于0GFC排水性上面层,主要是以路面内部排水来提高雨天行车安全性。

中面层主要功能是抵抗永久变形(抗车辙),同时起到抵抗水损坏的作用。

受车辆行车荷载作用,下面层承受的弯拉应力最大,因此其主要功能是抵抗剪切变形,防止和吸收基层的反射裂缝。

黏层是为提高沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面之间的黏结性能而酒布的沥青薄层。主要功能是提高层间黏结能力,使路面各结构层形成整体强度,以抵抗路面剪切变形。

为封闭表面空隙、防止水分侵入而设置的沥青与碎石薄层,铺筑在沥青面层之下、基层表面的为下封层。下封层主要功能是封水,防止和吸收基层的反射裂缝。

为使沥青面层与半刚性基层结合良好,在基层上喷洒液体石油沥青、乳化沥青、煤沥青而形成透入基层表面一定深度的薄屏称为透层。其主要功能是将喷洒的液体渗透到非沥青材料基层中,促不同介质相互黏结。渗透是形式,而黏结是目的。

半刚性基层是路面的主要承重层,半刚性底基层是路面的辅助承重层,这两个结构层为半刚性路面提供了所需的全部承载能力。

20世纪90年代初,我国刚开始建设高速公路的时候,沥青路面设计与施工技术基础差、经验少,尽管当时也引进了国外的一些技术和管理经验,如京津塘高速公路邀请澳大利亚专家,西安至三级公路邀请日本专家指导,但初期很多经验都是依据低、中级路面的经验,由于规范、标准和试验检测设备等不适应高速公路的发展,给我国前期修建的路面带来了一些先天性的不足。

1993年以前我国铺筑的沥青路面,在执行《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ 032-94)的过程中,上面层大多采用了密实型沥青混凝土,如LH-20I等结构;中面层采用了空隙率较大的I型沥青混凝土,如LH-25、LH-30等;下面层通常采用空隙率较大的II型沥青混凝士(相当于国外的沥青碎石),如AM-25、AM-30等。

I型沥青混凝土的优点是空隙率小、透水性小,缺点是表面粗糙度小,抗滑性能差。例如用LH-20I铺筑的上面层,刚建成时其表面构造深度(TD)仅为0. 25mm,而规范要求不小于0. 55mm.11型沥青混凝土的优点是TD较大,表面粗糙度大,空隙率大,透水性大,但内部空隙又构不成排水的通道,自由水进入较快,而蒸发较慢,结构层内部存水,容易导致水损坏。

针对I型、II型沥青混凝土的优缺点,从1993年以后修建的部分高速公路,采用了我国自行研究的多碎石沥青混凝土结构,即SAC-13和SAC-16结构。SAC-16实际上是对AC-16I或AC-1611的矿料級配作适当调整,使其既具有AC-16I密实、透水性小的特点,又具有AC-16I表面构造深度大的特点。SAC-16不但是密实型抗滑表层,而且具有良好的抗永久变形的能力。1997年12月建成通车的福建省第一条高速公路-泉州至厦门高速公路,就采用了SAC-16结构作为上面层,使用情况良好,

新规范提出了新的道路沥青标准和沥青路面的气候分区,提出了按照当地气候条件及交通情况(公路等级)选择沥青标号的方法,强调了预防沥青路面早期病害的相关措施。

在“路用材料”部分,该规范全面修订了道路石油沥青、乳化沥青技术要求,局部修订了集料技术要求;针对改性沥青和SMA方面的一些特殊要求进行了补充完善。

在“配合比设计”方面,该规范明确了三个层次矿料级配范围的意义,修订提出了规范矿料级配范围,调整工程级配范围的原则;完善了沥青混合料配合比设计方法,调整了马歇尔试验配合比设计方法及设计指标、标准,修订了确定最佳沥青用量的方法,统一了空隙率等体积指标的计算方法;修订并补充了沥青混合料配合比设计检验方法和技术要求,增加了渗水性检验指标;调整了不同粒径混合料适宜的压实层厚度,不同层位的沥青混合料种类、规格,明确施工期间需要对设计结构、材料进行审查和监督。

在“施工工艺”部分,该规范主要修订了对拌和厂的要求,提出了过程控制、总量检验的方法,增加了提高平整度的措施,强调了摊铺宽度限制和加强轮胎压路机压实等内容;强调了冬季施工及雨季施工的问题;修改了透层、黏层、封层的内容,并增补了有关稀浆封层、微表处等新型结构的内容;修订了施工质量检验指标、频度、方法,增补了密水性(渗水系数)要求,强调压实度检验主要是工艺控制;修订了桥面铺装的厚度、混合料类型以及施工工艺。

《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)规定,热拌沥青混合料(HMA)种类按集料公称最大粒径、矿料级配、空隙率划分,分类见表:

2005年以来,随着我国新的沥青路面设计规范、施工技术规范的发布实施,沥青路面结构设计相应发生了变化。

沥青路面的层次由过去的两层式(上面层、下面层或联结层),全部变为三层式(上、中、下面层),同时增加了同步碎石下封层等。

随着经济的快速发展,随着长寿命沥青路面理念的提出,沥青面层厚度由常规的4cm+8cm”,逐渐变化为“4cm+5cm+6cm”、“5cm+7cm+10cm"、“4cm+6cm+12cm”、*4cm+7cm+12cm”、“5cm+7cm+12cm”等。

由传统较为单一的AC结构,变为以AC、SMA为基本结构,兼顾0GFC、橡胶沥青路面,结构设计更趋安全、降噪、环保舒适。

由传统较为单一的4车道,变为4车道、6车道为主,兼顾8车道路面,通行能力和安全性、舒适性大大提高。

我国当前高等级公路典型路面结构形式如表所示。江苏省采用稳定材料的半刚性基层路面结构。福建省采用集约化基础的路面结构。

全厚式沥青路面是长寿命路面的一种特殊结构形式。

国际上沥青路面结构设计方法主要有:经验法、力学法和力学-经验法。中国2017版沥青路面设计规范和2004年版的AASHTO设计方法均属于力学-经验法。2017版规范在交通荷载、设计指标、材料计算参数、试验方法和路基模量试验及取值上都有很大变化,还引用了温度调整系数和等效温度的概念对基准路面结构进行调整,总体上与美国2004版AASHTO(M-E)路面设计指南比较接近。

(来源: 西藏 高速 、 筑龙路桥设计 ,

微土木人荐读 )