近30年来,随着我国城镇化建设的快速发展,城市基础设施与公共服务设施建设日益完善,人民生活的幸福指数不断提升,城市为人民提供的物质空间不断得以丰富。城市与建筑快速发展并取得了巨大成就,极大地提升了当代中国人民的生产效率和生活水平。然而,城市原有的文脉与肌理也在一定程度上遭到破坏,生态被破坏、资源短缺、环境遭受污染、城市与乡村发展不均衡等问题也随之而来,城市与自然环境、城市特征与城市风貌、城市与人民精神文化之间的矛盾日益突出,由此引发更多人思考和关注城市、建筑与自然的关系。近年来,人们对文化建筑的地域性表达等文化属性的要求越来越高,虽然相关的绿色建筑理论与实践也在逐步被完善,但两者之间并没有得到很好的统筹,绿色建筑设计往往过于依赖设备技术,忽视地域自然环境,对气候、地域及使用人群生活方式的关注较少,缺少对传统地域营造系统的深度研究。地域文化传承和绿色技术应用之间的协同性不足、关联性不强,传统地域建筑文化的多样性活力未能得到充分体现。

近30年来,随着我国城镇化建设的快速发展,城市基础设施与公共服务设施建设日益完善,人民生活的幸福指数不断提升,城市为人民提供的物质空间不断得以丰富。城市与建筑快速发展并取得了巨大成就,极大地提升了当代中国人民的生产效率和生活水平。然而,城市原有的文脉与肌理也在一定程度上遭到破坏,生态被破坏、资源短缺、环境遭受污染、城市与乡村发展不均衡等问题也随之而来,城市与自然环境、城市特征与城市风貌、城市与人民精神文化之间的矛盾日益突出,由此引发更多人思考和关注城市、建筑与自然的关系。近年来,人们对文化建筑的地域性表达等文化属性的要求越来越高,虽然相关的绿色建筑理论与实践也在逐步被完善,但两者之间并没有得到很好的统筹,绿色建筑设计往往过于依赖设备技术,忽视地域自然环境,对气候、地域及使用人群生活方式的关注较少,缺少对传统地域营造系统的深度研究。地域文化传承和绿色技术应用之间的协同性不足、关联性不强,传统地域建筑文化的多样性活力未能得到充分体现。

中国传统建筑因地制宜、就地取材的建造智慧造就了天然的绿色建筑,其对理想人居环境进行选择与创造,并由此形成了人、建筑与环境和谐共生的“天人合一”思想。这些在几千年历史长河之中承载着历史、传统和地域文化的建筑,既传播了文化内涵,又以集体记忆或集体情感的方式存在于我们的文化脉络之中,并且形成了独特的建筑空间哲学观。坚守并传承这些优秀的传统文化价值,结合先进的绿色建造技术,将其融入建筑的文脉营造中,并通过合理的设计策略强调建筑的在地性、民族性等一系列“文”的要素与数据主导的量化标准,可以使建筑在文化与技术的互动中获得共生。“建筑文化自信和绿色建筑发展已成为新时代我国建筑设计行业的两大主旋律” [1] ,创造“文绿一体”的现代建筑是建筑师的时代使命。

纵观中国古代理想人居环境的择地思想,大到一座城市,小至一个村落或居住点,择地思想充分考虑场址周边的自然环境,探寻人类生存所需的安全稳定的地质条件、充足的光照、良好的通风、充沛的水体、丰富的绿化及景观等。《管子·乘马》指出:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上;高毋近阜,而水用足;下毋近水,而沟防省;因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”

这些人类生存所需的基本要素是各个地域、各种居住类型及各类建筑功能共同追求的必然选项。中国古人经过长期的生活实践与经验总结,逐渐形成了完整的选址概念,并提出了选址的理想格局模式,为后人选址提供了更加有效、便捷的方法。这种思想涵盖了解自然、改造自然、适应自然的各个方面,代表古人充分利用自然的追求与智慧。

随着技术的发展,古人积累的相地智慧逐渐成为人与自然交互的文化传统,通过建造活动与自然产生清晰而紧密的联系,形成中国特有的建筑自然观。古人在山上建塔,在河上修桥,营建与山水环境融合的景观建筑,传达“通显一邦,延袤一邦之仰止,丰饶一邑,彰扬一邑之观瞻” [2] 的环境经营理念。也常以形象化的手法将自然空间的某种特点赋予到建筑空间的形态设计中,让使用者在建筑内部仿佛身处在自然环境中,使建筑外部的自然环境毫无障碍地延伸到内部人造空间中,进而创造出满足人行为或心理需求的建筑空间形态。和谐建筑是以自然为基础的设计思想,阐述了建筑与自然的联系,强调建筑与周围环境融合后形成的新胜景。

2.1 西安国家版本馆

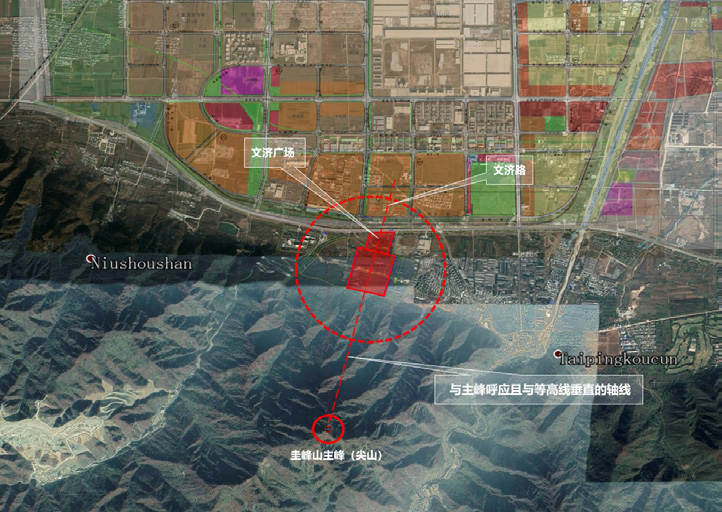

由张锦秋院士主持设计的西安国家版本馆选址于陕西省西安市南郊秦岭圭峰山北麓。圭峰山形态险峻,形似玉圭,顶天立地,一山独尊,四座较矮的山峰规则排列并向北绵延,与圭峰山形成众星拱月之势。建筑师在选定用地后,从圭峰山的最高点引一条轴线与用地等高线基本垂直,此轴线向北穿过环山路形成的一系列空间节点串联在一起形成文济轴,将秦岭、西安国家版本馆与古城西安有机地连成一个整体(图1)。从文济路沿文济轴方向看建筑群体,其背景恰是圭峰山的自然山形,山峰的轮廓线形成有主有从的格局,契合西安国家版本馆主从有序的建筑设计理念(图2)。

1 西安国家版本馆用地示意图

2 从文济路沿中轴线看向西安国家版本馆

建筑总体格局力求方正、大气、典雅,采用群落空间布局的方式。在中轴对称布局与顺应场地自然环境的设计策略下,建筑师精心设计秦汉高台建筑,以体现文济阁的汉唐雄风。项目整体因借圭峰,依山就势,高台筑阁,在彰显文济阁建筑标志性的同时,营造云横秦岭、北望渭川的诗情画意。建筑园林采用一体化设计,结合坡地营造山地园林,并在旱季引入太平峪活水,在雨季收集雨水,形成项目中心处的太平池,山、水、建筑共同形成山环水绕、山水相融的园林景观。项目馆园的一体化设计使不同台地建筑拥有不同层次的视觉效果,让建筑在为公众提供舒适室内环境的同时,与秦岭浑然一体,为大众营造了宜人的园林休憩空间(图3)。

3 高台建筑与前序建筑共同围合的文济池与中心绿地

广元博物馆位于四川省广元市东南部南山北麓,用地背靠连绵的南山山体,东邻南河湿地公园,周边环境十分优美。建筑师分析南山山势后,确定了垂直于等高线的建筑轴线和建筑主体位置,然后通过院落围合的方式,使建筑群落形成错落有致的空间,体现了主从有序的群体关系(图4)。设计采用四川传统建筑手法,使建筑顺应地形层层叠叠置于山坡上,并结合地形营造错落有致、层次丰富的山地建筑,使建筑与自然和谐呼应(图5)。

4 广元博物馆东北向鸟瞰效果图

5 广元博物馆与南山的关系效果图

建筑师从当地文物遗迹中寻找建筑文化元素,并结合四川传统山地建筑营建经验,根据地形的起伏,采用接地、架空、悬挑等多种方式,创造灵活多变的建筑空间,设置多重庭院和平台,以提供适应当地气候的外部活动空间。丰富的景观环境与南山和湿地公园相融合,使建筑整体呈现出舒展飘逸、优美灵动的气质(图6)。

6 广元博物馆与环境的关系效果图

建筑师在建筑设计前期,应对影响建筑能耗的关键性指标进行探讨,从而通过合理的建筑选址、地形处理、建筑形体选择、庭院空间的合理置入、建筑遮阳及自然通风的引导、高性能围护结构等被动式设计方法,以及清洁能源、高效暖通空调、室内能耗监测系统、光电一体化设计等主动式设计策略,实现建筑能源消耗和可再生能源利用的动态平衡,响应当地气候条件,顺应功能需求,从根本上提升建筑性能,同时满足建筑文化传承和绿色建筑两方面的设计目标,呈现“文绿一体”的文化建筑形象。

中国长城博物馆位于雄伟壮阔的山海关角山长城山脚下,依山望海,视野极佳。人们可在此仰观雄伟的角山长城,远眺渤海,将整个山海关长城体系尽收眼底。项目紧邻角山公园入口,交通便利,基础设施比较完善。从角山主峰引出的轴线贯穿博物馆、山海关关城,直达渤海,将山、海、关连接为一个有机的整体。设计团队将宏观的文脉理念和微观的绿色技术相融合,运用“藏”和“融”两重思想,让博物馆以“藏”的姿态展现对用地周边长城景观和地理环境的尊重,以抽象的“城”的形态融入关城一体的长城体系,其根植于环境,突出了角山与长城的主体地位。

建筑背山面海,能够阻挡来自东北方向的 寒冷冬季风,并将北部天然湿地的水由东侧引至建筑东南角,形成如意环抱之势,利用山海关的夏季主导风——东南风向,在建筑外围营造微气候环境,并形成丰富的水体景观(图7)。建筑为简洁的方形体量,以城的方式融于山海关城堡体系,同时采用山地常用的覆土建筑的处理方式,将大部分体量埋入地下,并控制建筑高度,逐步消解建筑体量,最终将建筑体形系数控制在0.16,大大减少建筑外围护结构的传热损失。

7 长城博物馆周边水体设计

以被动式设计作为基础,主动式手段为提升,设计通过对建筑功能进行合理排布将建筑分为被动区与非被动区,针对不同区域采取不同的节能策略。通过对项目所在地日照情况、全年温湿度及室外风速的分析,设计师确定了合理的采光遮阳及自然通风措施,并通过3个下沉庭院及中庭的可开启天窗形成贯穿的自然通风路径。另外,设计对屋面、外门窗等节点构造采取断热桥处理,对有气密性要求的砌筑墙体上的开关、插座线盒、穿线管等进行了气密性处理,对围护结构热工性能进行了优化(图8)。

整个项目坚持被动优先、主动优化的策略,为了实现多方面的因素均达到减少建筑能耗的目的,而且在不改变建筑布局及外观的前提下,实现了资源节约并营造了健康舒适的空间环境。 根据山海关资源及其气候特点,空调冷热源采用地源热泵和水蓄能相结合的方式,设置了太阳能光伏发电系统,以降低高大空间的空调冷热负荷,减少冬季室内温度梯度差,提高热舒适性。 公共区域采用“地板辐射供冷供热+定风量全空气空调系统”的联合空调方式,将空调出风口隐藏在建筑内部装饰之中,形成易于使用的建筑内部空间; 采用智能化照明系统,以减少日常照明产生的能耗,同时达到了不影响内部展示效果和使用者游览感受的目的(图9)。

9 长城博物馆零能耗设计

4 结语

自古以来,建筑的根本目的是为人类创造美好舒适的生活环境,随着建造技术的不断发展,很多传统的绿色建筑智慧逐步成为文脉的一部分,形成了建筑的地域风貌,甚至成为民族情感表达的载体。“所有建筑都应该有地域风貌,而且这种风貌能跟历史性、气候适应性和自然环境适应性相对应”。 [3] 我们应该传承传统建筑智慧,以“文绿一体”为目标,通过寻找建筑设计文化在地性与绿色建筑设计之间的关联性,同步进行建筑设计的形体布局优化和建筑能耗性能评估模拟,建立以文化为导向,以可视化数据为基础的生成式设计,实现感性的文化传承与理性的数据验证之间的平衡,最终建造能经得住环境与历史考验的、为人的健康生活服务的建筑。