作者简介:

黄继林

九三学社社员,全国汉语方言学会会员、四川理工学院中国盐文化研究中心客座研究员、扬州市文史馆文化文史研究顾问; 首轮《扬州市志》副总纂,曾任《扬州史志》副主编。

主要研究汉语、汉语方言、汉语地名和扬州地方文化。主要著作有《扬州方言词典》(《现代汉语方言大辞典分卷》、国家八五项目)《现代汉语方言大辞典》获第五届“国家辞书奖”一等奖(中国辞书界的最高奖项)和第六届“国家图书奖”;参加《江苏省方言志》的编撰,任《江苏省方言志·扬淮区》主编。《江苏省方言志》被学术界认为是江苏方言研究的里程碑。获江苏省第六届哲学社会科学一等奖。

著有《扬州名巷》《扬州名山》等;编写《扬州市历史地名保护名录》、主持编写《日落辉煌话扬州》等;为区、县(市)、镇编写方言志;参与《扬州文化通论》《扬州文库提要》《盐都十二圩》《扬州学派人物评传》《扬州历史文化大辞典·方言卷》《扬州历史文化大辞典·地名卷》等多部著作的撰稿和编写。

在省级以上刊物发表的文章主要有《从扬州的地名看她的历史和文化》《地名词的结构与成分的省略》《从上苏州说起——苏北的洪武移民》《街道志的“界”与“度”——以扬州瘦西湖街道志为例》《说八道怪谈画派》等。

编辑 | 张宁

瘦西湖是一条水道,总长约4.5千米,水道窄处只有13米,最宽处仅116米。现在人们所说的“瘦西湖”还包括沿着这条狭长水道两岸建成的园林群。水道从明清扬州府城西北角城濠曲折绵延至北郊蜀冈,园林也随着曲折的水道“一路楼台直到山”。瘦西湖水道中含有邗沟的一部分,自古以来与运河连通,被视为大运河的内城支流。2014年,瘦西湖作中国大运河的一个遗产点,被列入世界文化遗产。

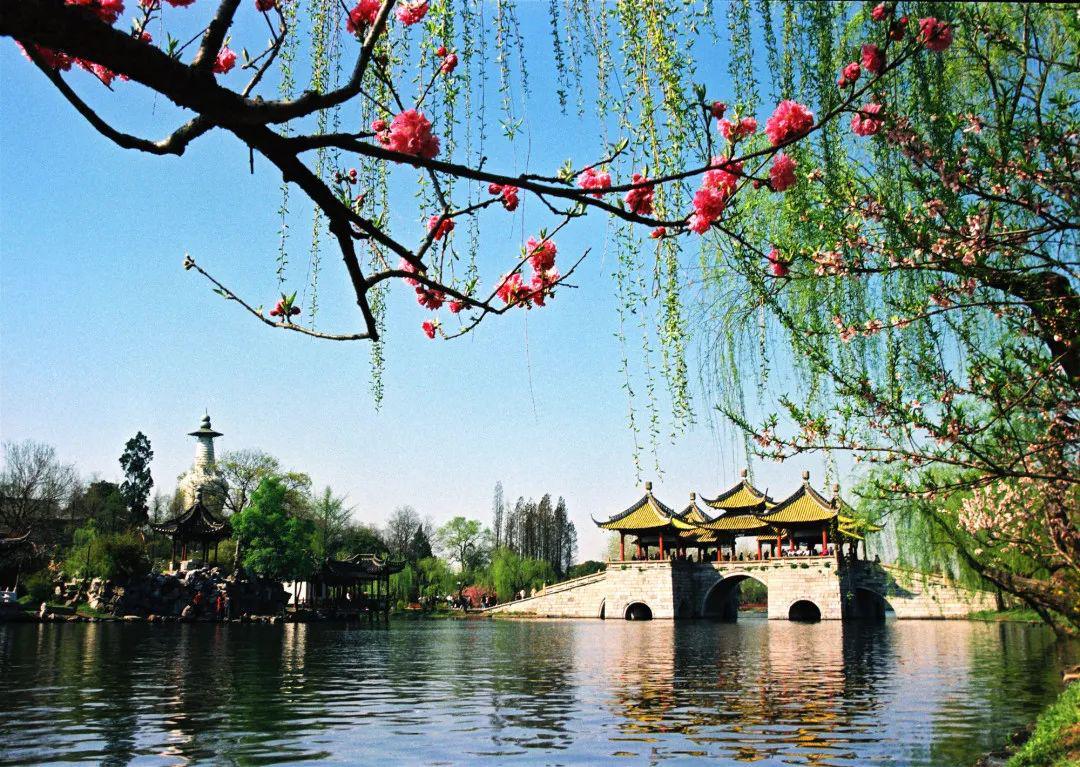

瘦西湖春色

瘦西湖春色

一、 瘦西湖形成前的城市地理概况

瘦西湖园林群所在地,是唐代扬州罗城的西北一隅,北依蜀冈。顾祖禹《读史方舆纪要》称:“蜀冈在府西北四里,西接仪征、六合县界,东北抵茱萸湾。”习惯上所称的蜀冈,指今扬州市区境内的东峰观音山、中峰平山堂、西峰司徒庙。

蜀冈经长期侵蚀,地表起伏成浅丘,冈顶宽平,冲沟平浅,有较宽广的局部谷地。山溪沟涧顺地势分为南北两支,北支汇于后来被称为雷塘(汉代称雷陂)的谷底。蜀冈是扬州地区最早的居民点。

西周初期,有一支被称为“干”的淮夷部落居此“立国”,“干”字加“邑”为“邗”,后来被江南的吴国吞并。公元前486年,吴王夫差在此筑邗城、开邗沟。城南垣沿蜀冈南麓断崖而筑,断崖下即是长江,无需南门;北城垣设水门,通雷塘;东西两面设城门,以通行。王煦柽、王庭槐在《略论扬州历史地理》中说道:“邗城在今扬州市西北五里蜀冈南沿……从地貌上来考察……城址正位于蜀冈以北的一块谷地内。这块地方地势比较高亢,而且土地平整,在古代适于人居……邗城又北与雷塘相邻,居民可以利用雷塘之水,引渠灌溉,从事农耕。所以在此建邗城,开邗沟,是合于它所处的地理环境的。”(载《江苏城市历史地理》,江苏科学技术出版社1982年7月版)此后楚、汉、六朝广陵城、隋城,皆在蜀冈最初的城址叠加修筑。

长江带来的泥沙逐渐淤积,江岸不断南移。蜀冈下逐渐有人居住,蜀冈上的山泉水流,北支流汇于雷塘,南支汇集于蜀冈南麓,再由蜀冈中峰和东峰之间的峡沟冲泻而出,把蜀冈下的平原冲出道道河沟。这些河沟既是蜀冈下居民的生活用水,也是运输的通道。南朝刘宋时,蜀冈下已有了居民集聚点。《宋书·竟陵王诞传》载,大明元年(457),刘诞任南兖州刺史,修筑广陵城并开了南门,大明三年(459),沈庆之讨伐刘诞,“于桑里置烽火三所”。“里”是我国古代民户编制,“五家为邻,五邻为里”。桑里今名桑树脚,在蜀冈断崖南侧约500米。蜀冈下出现以“里”为通名的地名,可见在蜀冈下的居民已经不在少数。

唐初沿用隋的宫城,为官府、衙署的驻地,称为“子城”,又称“牙(衙)城”。蜀冈下为居民和工商业者所居,没有城垣。安史之乱之后两次筑城。《资治通鉴·唐纪四十四》载,德宗建中四年(783),淮南节度使陈少游在蜀冈下筑城,称“罗城”。《旧唐书·高骈传》载,高骈于唐乾符六年(879),“至淮南,善完城垒,招募军旅。”并“修筑羊马城”以拱卫罗城。(崔致远《桂苑笔耕录·筑羊马城祭土地文》)

唐罗城的规模仅次于长安、洛阳。雍正《扬州府志》记载:“唐为扬州,城又加大,有大城又有牙城,南北十五里一百一十步,东西七里三十步,盖联蜀冈上下以为城矣。”唐罗城北界东起原东风砖瓦厂,西行至铁佛寺与唐子城南城垣相接,向西至今观音山脚下;西界北起观音山脚下,向南经熙春台至金林苑小区;南界东起今康山,向西经荷花池至金林苑小区;东界南起今康山,沿古运河向北经东关古渡、黄金坝至原东风砖瓦厂。

唐罗城规划严密,布局工整,功能分区明确。城垣外有城濠,城内的水、陆交通布局呈棋盘状。东、西城垣上各有四座城门,南、北城墙上各有三座城门,两相对应,皆有大路相连。东、西城墙最北面的城门北侧各有一座水门,运河(官河)水和浊河水分别由这两座水门入城。南城墙中城门旁也有一座水门,南接南城壕,北通穿罗城南北的官河。官河两岸,是城内的大街。城内有4条南北向、3条东西向的河道,民、商沿两岸的街道傍河而居,形成坊市。街道与水道交错,桥梁众多。城街两旁皆植柳为行道树,绵延成行,杜牧诗道“街垂千步柳”,城里城外一片柳色。水道与行道树为瘦西湖自然景观的形成奠定了基础。

罗城的城市格局为后世所用。宋、元、明、清的扬州城池,虽都是选取唐罗城的一部分改筑,但都沿用了唐罗城布局。北宋时,以唐罗城东南隅为州城(宋大城),北界今万福路一线,西界今长春桥经大虹桥至荷花池一线,唐罗城西北隅废。南宋时,为御金、元南侵,重建了蜀冈上的城堡,并以“夹城”与“州城(宋大城)”相连(今已建成宋夹城体育休闲公园)。元代沿用宋大城,元末取宋大城西南一隅改筑了后来被称为“旧城”的城。明嘉靖三十四(1555)年,旧城东扩至今东关古渡一线,称为“新城”,两城相连,实为一体,今称明清古城。

御马头

二、瘦西湖的水源

瘦西湖的水源最初来自蜀冈上的山泉,邗沟又引来长江水。蜀冈下的长江冲积平原土质稀松,水道常淤塞。建安元年(196)陈登为广陵郡守,开邗沟西道、挖龙河、筑五塘。“邗沟西道”现在是大运河扬州段的主航道;龙河引长江水于北;“五塘”是陈公塘、勾城塘、上雷塘、下雷塘和小新塘合称。五塘既是扬州城乡的稳定水源,又有蓄洪保安的功能,还能够输水保障运河通航,其与龙河、乌塔沟、槐子河连通,和邗沟、仪扬河一起组成较为完整的水资源系统。

隋大业元年(605)炀帝拓宽浚深邗沟,又在蜀冈中、东峰之间开九曲池,引雷塘及蜀冈山水南入山下水道,以解决生活、运输用水。

安史之乱之前,蜀冈下虽未建筑城垣,但已是商户、民居集中之地,而水源水量愈显重要。蜀冈下的水道在前朝留下的基础上整修后基本定型,《旧唐书·李袭誉传》记载,贞观十八年(644)扬州大都督府长史李袭誉“引雷陂水,又筑勾城塘”入官河。

安史之乱后,罗城内官河填淤,商家占道经营,富户侵衢造宅,以致行旅拥弊,漕运不通。《旧唐书·杜亚传》载,淮南节度使杜亚于贞元四年(788)疏浚河道,筑“新水门”,引勾城塘和陈公塘水入城以益城内漕河水。

杜亚此举补水量仍然不足,只是使漕运堵塞得到缓解。唐宪宗元和三年(808),淮南节度使李吉甫再度整治,使官河水位提高,漕船通行顺畅。杜亚、李吉甫综合治理官河后的38年,罗城内的官河复又淤塞,时任淮南节度使兼盐铁使的王播在唐敬宗宝历二年(826)从城南阊门西七里港,开七里港河(即今绕城东、南的古运河),在今黄金坝与由螺蛳湾桥下与东流的古邗沟水道相接,为今瘦西湖水体的来源之一。

唐罗城的城壕和城内水道为后朝分段使用,或为城壕,或为市河。《扬州画舫录》记载,宋大城的北城河自七里港河(今古运河)西岸的“高桥起,至迎恩亭下,分为二支”,一支继续西去“出长春桥,入保障”;另一支南流,为宋大城市河,今称玉带河。明清城有两条贯穿南北的市河,一是宋大城的市河,一是新旧二城之间,原旧城的护城河(今称小秦淮)接明清古城的北护城河,由此向西为瘦西湖水道的起始。北护城东引运河水,瘦西湖水又多了一处来源,瘦西湖水道的格局也基本定型。

宋末元初的战火,使南宋时筑的“夹城、宝祐城不可骤复矣”(嘉靖《惟扬志》),夹城土地渐为农田,原唐罗城、宋大城、宋夹城城濠水道逐渐被称为保扬河、炮山河、保障河。

清代主要是对瘦西湖水道加深拓宽,使水流通畅。雍正十年(1732),疏通市河(汶河)时,为市河水的蓄泄,同时拓宽疏浚了保障河,保障河渐被称为保障湖。乾隆年间,凿通莲花埂,修建了莲花桥,又全线整修、拓宽自天宁寺至平山堂水道,瘦西湖水源的补充更加通畅。

20世纪50年代起,多次整修瘦西湖水道。1958年,因农田用水的需要,开挖杨庄小运河(俗称小运河),东接漕河(宋大城北护城河,今万福路北侧的水道),西通熙春台至平山堂水道。

20世纪80年代起,逐步疏通、拓宽了五亭桥至观音山脚下的水道。20世纪90年代,瘦西湖周边地区的生活污水及部分工业废水流入湖中,瘦西湖上游来水又受阻碍,湖水缺乏自然水补给,水体失去自净能力,湖水浑浊,水质恶化。2001年起实施瘦西湖水环境整治工程(又称瘦西湖活水工程),2002年4月完工。经槐泗引来“邵伯湖湖水,在观音山下注入瘦西湖,源清流洁,本盛花荣,画舫游弋,明月倒映,绿杨城郭,愈发生机,淮左名都,再放异彩”(《工程完工纪念碑》碑文),瘦西湖水经京杭大运河经槐泗与邵伯湖水相通,这片水域,沿用历史地名,称“保障湖”。瘦西湖活水工程不仅使瘦西湖风景区水域得到了保护,与瘦西湖水域相通连的城内邗沟河、漕河、北城河、玉带河、小秦淮河、二道河、安墩河、二道沟、宝带河及从宝带河分叉的杨庄河、1958年开挖的杨庄小运河、保障湖、宋夹城护城河等河道都成了与运河联通的活水河,并得以保护。

平山堂

三、瘦西湖的水道

邗沟是京杭大运河的起始,更是瘦西湖人工水道的起始。公元前486年秋,吴王夫差在蜀冈上筑邗城,蜀冈下开邗沟。当时长江水位高于淮河,学界多认为邗城西南角蜀冈东峰(今观音山)临江,邗沟引长江水,由此向北绕邗城一周,在东城垣的铁佛寺东南折向东,经今称“古邗沟”的螺丝湾桥至黄金坝段的水道(这段水道1982年被列为扬州市文保单位),东行至今湾头折向北,经射阳湖达今淮安城北末口入淮。邗沟流经东城垣铁佛寺的一段,当地人称“杨家沟”,其北段曾通淮子河,后来逐段淤塞,分别被改造为鱼塘、农田,今已不见踪迹,南段今仍与瘦西湖相通。

随着江滩不断南涨,到了唐代,邗沟成为贯穿罗城的主要水道。《方舆胜览》载有“漕河贯城中,即邗沟也。” 蜀冈上的山泉在蜀冈中、东峰之间的峡谷直泄南下,冲出的一条较宽的河沟(筑罗城时以此为西城壕)流至今熙春台前分为两支,一支继续南流,经蒿草河、宝带河(嘉庆《重修扬州府志》说,明万历二十年,扬州知府郭光复疏浚此河时,曾在河底拾得玉带一条、汉寿亭侯铜印一颗,故名。蒿草河在唐罗城废弃后,城濠两岸长满蒿草而名。蒿草河、宝带河原以杨庄河分界,今统称宝带河)、过杨庄河、安墩河入古运河。宝带河是当时扬州西山诸水汇集于今瘦西湖后流入运河而入江的重要孔道。另一支因受西来破山口、吴家砖桥、二十四桥之水冲流而向东。嘉庆《重修扬州府志》记载:“平山堂与观音山交界处有涧水冲出,山下有坞,上有池,即古九曲池故迹。坞中之水南流,西受破山口水,又南受吴家砖桥及二十四桥西来之水,东流旧绕莲性寺前,过法海桥,通保障湖,为古炮山河故道。”这支水东流至钓鱼台再分两支,一支过钓鱼台、小金山北迤逦至长春桥,一支过钓鱼台南、经湖上草堂、小红桥,达小金山,这两支水道汇合于长春桥口南侧。汇合后再分两支,一支南流,一支通北。通北的一支过长春桥后再分两支,一支继续向北略偏西,即为宋夹城的西护城河,杨庄小运河水汇入,北端接今保障湖。一支东拐后再折向北,为宋夹城的东护城河,至漕河口分叉,一支接漕河、古运河之水。主道继续向北,北端接今保障湖引来的邵伯湖水。邵伯湖水入保障湖前,入邗沟故道,有古运河水汇入。向南的一支即宋大城的西护城河,沿长堤春柳南流,过大虹桥口,分为三支,一支继续南流沿柳湖路,过西门二钓桥、芦柴滩(今柳湖新村)循扫垢山(今扬州华懋购物中心店),汇入南湖(今归入砚池,也即荷花池),折向东,由二道沟入运河。另一支在“西园曲水”湾处折向东,至丁溪口再折向南。原沿西门城濠,过头钓桥南行至双虹桥汇入南湖,再出南湖,由响水桥入运河。(今头道桥北侧至南湖河段已填没筑成道路)。再一支经丁溪向东,过西园曲水,卷石洞天、新北门桥、绿杨村至老北门前,又分为三支,一支南流入明清时扬州府城市河(也即文河,现在已填没筑成汶河路),径出南门水关入运河。一支向北经问月桥、叶公桥、小市桥至迎恩桥(今凤凰桥)与漕河汇合。还有一支继续东流,过今老北门桥,经今冶春园香影廊前分一支过北水关桥入今小秦淮(原旧城护城河)南流经龙头关入古运河;主流继续东流,循天宁门、广储门城濠,出便益门水闸入古运河。

瘦西湖水经黄金坝河口、高桥河口、便益门水闸、龙头关水闸、响水桥水闸、荷花池水道等多处与古运河相通。

西园曲水

四、瘦西湖之名

瘦西湖水道多处与大运河相通,历来被视为大运河的城内支流。明代中后期,府城西北郊,已是“北郊佳丽之地”,废弃的唐、宋城濠成了观赏美景的水道。明末在水口处建红桥。人们除了观光赏景,还在这里举行修禊活动,称“红桥修禊”。

“瘦西湖”这个名称出现在清代。一般说法出自乾隆间杭州诗人汪沆《红桥秋禊词》的 “也是销金一锅子,故应唤作瘦西湖。”杭州西湖有“销金锅”之称,周密《武林旧事》说:“西湖天下景,朝昏晴雨,四序总宜,杭人亦无时而不游……日糜金钱,靡有纪极,故杭谚有‘销金锅’之号。”杭谚把西湖比作溶化金银的坩埚。

乾隆初年,汪沆来扬州,拜望坐馆在扬州马氏小玲珑山馆的恩师厉鹗。耳闻红桥修禊的盛事,与三位诗友一道泛舟湖上。汪沆将扬州保障湖与杭州西湖比较,尽管两处景色不同,一宽广一狭长,环肥燕瘦,异曲同工,“日糜金钱,靡有纪极”,都是花钱无底的“销金锅”。民间也有将其比之杭州西湖之说,于是写下了这样的诗句,保障湖既然也是“销金锅”,称“瘦西湖”是名实相符。

地名是人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称,地名的字面所表达的含义通常就是命名的因由。“瘦西湖”因和杭州西湖一样,也是“销金锅”,而较杭州西湖清瘦。从地名的发展史看,它的使用都是从少数人开始,到逐渐为众人所知直至被社会大众广泛认同。

成书于乾隆六十年的《扬州画舫录》仍称瘦西湖为“炮山河、保障河、保障湖。”光绪二十四年(1898)前后来扬寓居的词家况周颐,将自己采撷的碑版古籍、掌故逸闻,汇编成《选巷丛谈》。其中说到,他曾多次游虹桥,皆未听说有“瘦西湖”之说,直到见辛汉清《小游船诗·自序》(大约成书于1899、1900年)说到“扬州虹桥迤北为长春湖,或曰瘦西湖”,方才“始知瘦西湖之名”。王振世《扬州览胜录》说:“瘦西湖之名,不见载籍,其得名之始,盖在清光绪中年。”故“瘦西湖”之名“真正红火当在晚清民国年间。”(《江苏文化名片丛书》之《扬州瘦西湖文化》,主编卢桂平 赵昌智,南京大学出版社 2015年12月)

地名虽有顽强的稳固性和延续性,在一定的条件下(如地理实体面貌形状、功能用途等的变化),也会有所变化。瘦西湖水道名称的变化有些特殊。这条水道原本是蜀冈山泉汇集下流冲出河道,为山下居民生活用水、水道运输所用,名称未见有文字记载。改造为扬州城的护城河后,官方文书记为“城濠”。《建炎以来系年要录》记载,南宋初高宗南渡时,“冬十月甲寅,言者论维扬之城可扳援上下,其濠池可步而往来。乃诏扬州修城浚濠。”南宋嘉定年间,扬州主事崔与之重修宋大城、宋夹城时,“浚濠广十有二丈,深二丈。西城濠势低,因疏塘水以限戎马。开月河,置钓桥。”(《宋史·崔与之传》)“城濠”是初始地名,表示的是冷兵器战争时代的防御设施;元末,改筑扬州城,宋大城西北部城濠废弃,城濠变换了名称,顾祖禹《读史方舆纪要·卷二十三》说瘦西湖古称“保扬河”;《扬州画舫录·卷十三》说瘦西湖称炮山河,又名保障河、保障湖。这些历史上的名称,从字面的意义上,清楚地揭示了瘦西湖是一条曾是保护扬州城市的水道,虽已形成自然景观,但又保留着战争设施的痕迹。在清帝南巡时,盐商穷极物力延请造园大家沿湖造园置景,清时称“瘦西湖”,表明其已经从战争设施转变为自然景观和人文景观的集合体。

中华人民共和国成立后,多次对这条水道及其两岸的园亭修缮,改称“瘦西湖公园”;改革开放后,又对“瘦西湖公园”进行了大规模的改造;进入新世纪,引运河水经保障湖入瘦西湖,使湖水更清、美景更美。再现了湖畔“两堤花柳全依水,一路楼台直到山”的历史风貌。这片条水道的功能、文化内涵起了质的变化,也成为了现在的“瘦西湖景区”。

地名记录了人类社会发展的曲折变化,是一种特殊的文化现象,是人类历史的活化石。瘦西湖水道名称变化,不仅反映瘦西湖的前世今生,还折射出扬州这座城市发展的脉络。通过地名,看到这条水道从战争设施成为聚集式的综合性园林,成为人们度假观光、休闲游览的胜地,生动地诠释了战争与和平的主题,具有超时空的普世价值,为人类化干戈为玉帛提供了历史样本。