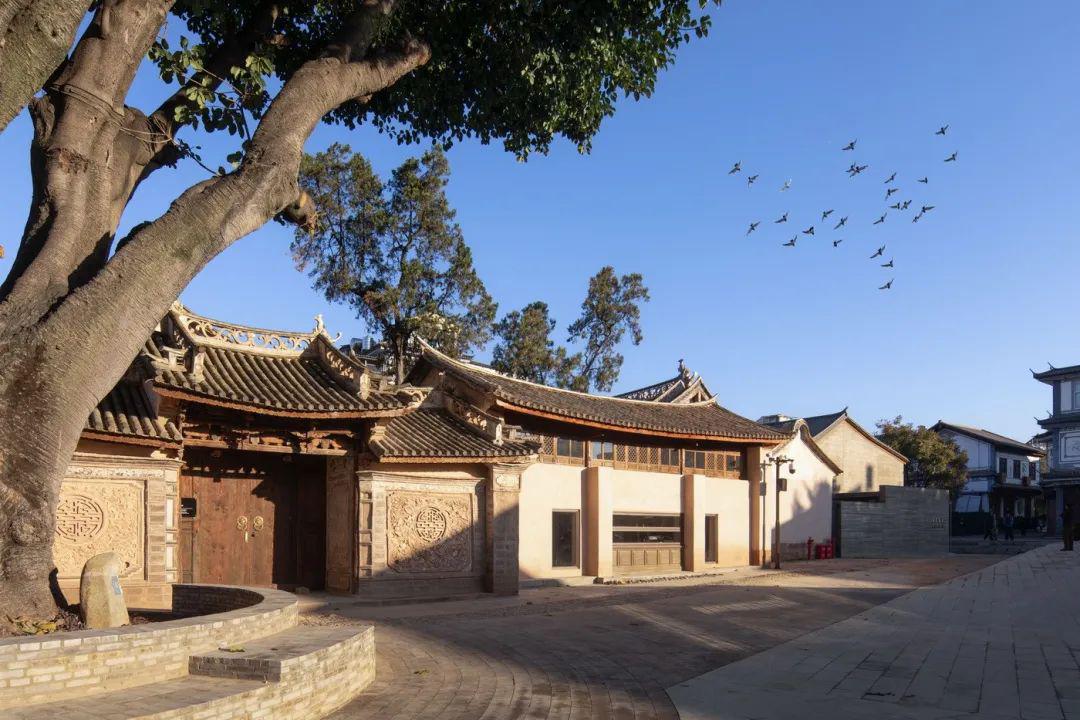

先锋巍山崇正书院坐落于云南大理巍山古城西隅。巍山是南诏文化的发源地,巍山古城距今有600多年的历史,仍完好保留着明清的城市格局;崇正书院始建于明朝弘治年间,至今已有500多年历史,几历兴衰。 很多巍山人在崇正书院度过了小学时光,书院南侧门前那株330年的高山榕,是县城区内冠幅最大的一棵树,他们年轻时曾在这树下纳凉、嬉戏、组办乐队。相比明代的书院和清代的榕树,场地内还有个“年轻”的废弃建筑,是上世纪60年代的铁工厂,木构依旧完好。

先锋巍山崇正书院坐落于云南大理巍山古城西隅。巍山是南诏文化的发源地,巍山古城距今有600多年的历史,仍完好保留着明清的城市格局;崇正书院始建于明朝弘治年间,至今已有500多年历史,几历兴衰。

很多巍山人在崇正书院度过了小学时光,书院南侧门前那株330年的高山榕,是县城区内冠幅最大的一棵树,他们年轻时曾在这树下纳凉、嬉戏、组办乐队。相比明代的书院和清代的榕树,场地内还有个“年轻”的废弃建筑,是上世纪60年代的铁工厂,木构依旧完好。

区位上,该片区处在古城和新城之间,交通便利,周边服务配套日渐完善,是引入新鲜血液、激活城市的绝佳位置。片区更新的目标就是以先锋书店为引擎,引入新业态,形成新老生活方式的集群,营造包括文创、咖啡、酒吧、公共艺术、开放集市等多元化空间,通过城市活力动线连接织补片区周边。

设计完好保留了崇正书院以及铁工厂的历史原貌,为古树重新设计了树池,并倚靠着大树和书院设置了下沉户外庭院,激活人和巨树间的互动关系。

设计主要由这样一些元素构成:在内部沿东西轴线两侧置入两条漂浮的书廊,连接书院原本分散的各功能区域的同时,赋予内外空间更多节奏性的转换;在中间第二进院落则通过两边的看台,围绕原有树木,营造出一个树下的户外露天剧场和休憩庭院;而最东侧的新建体量塑造了面向城市的书之橱窗及活动舞台,与街道形成互动,还原书院文化精神面貌的同时赋予其新生。建筑面积1384㎡。

设计在中轴庭院两侧置入了两条长29米钢架图书长廊,图书贮藏和阅览功能高度浓缩进构筑物尺度,贯穿东西庭院。

平面上,一条对角线将书廊分为内外两个部分——内侧空间维度逐渐横向收缩,最终凝聚成远方的一个视觉焦点,非平行布局加强了内部空间的透视和纵深感,犹如行走在图书的“精神隧道”,与周边古建形成了截然不同的空间体验。

书廊外侧的阶梯体量则成为过厅内的文创展台和庭院里的看台空间,在庭院内两边看台围合形成树下的露天剧场,供人们读书、交流、休憩或举办户外文化活动,而坐在台阶高处又给人提供了一个俯视观察书院的独特视角。

书廊虽然是沿轴线对称布置,但因着书廊对角线这样两条斜线的切割,使中轴庭院空间由西向东逐渐放大,一方面自然地遵循和强化了古时崇正书院坐东朝西的中轴格局,回应书院“崇尚中正”之名;另一方面塑造了沿东西两个方向看一收一放两种不同的空间透视体验。

书廊的设计不仅重新划分了书院内部空间格局,同时也将周边院落、主殿、厢房和耳房重新联系起来,在下雨天客人也可以便利地在西大殿和过厅之间及咖啡和阅读空间之间自由穿梭。

书院最东侧的加建部分是整个中轴空间的亮点。位于东西轴线的尽端,这里既是空间序列的结束,同时又是面向街道连接城市的开始。传统的书院作为合院类型其本质是内向性的,从外部无法觉察内部的事件,而改造后的先锋书院需要与城市建立一种连接,提供一个窗口,来展示书院内部的改变,并吸引游客进入。

结合建筑地坪标高与街道的关系,以及这里要承载的功能内容,设计在剖面上将空间处理为上下两个要素,上部是室内剧场,也是建筑内部尺度最大的活动空间,沿着剧场的观众台阶拾级而上,可抵达二层平台俯瞰整个古城风景;而下部则是一个半下沉的书店陈列区,通过两边的台阶和坡道到达。

下沉区采用大面积落地玻璃打造临街立面,使得建筑内外在视觉上彼此贯通,改变了古书院固有的纯内向格局。街边路过的人们一眼便可望见店内丰富多彩的书籍陈列和空间设计,成为书院面向城市的书之橱窗及人的活动舞台,与城市形成互动。

下沉的动作,不仅令空间富于变化,亦是遵照了一种地质学的演变现实——在明代,地平线是明显低于现代的。“建筑是与大地和时间的关系”,在如此一家始建于明代的书院中,设计用一种贮藏的姿态向时间致意。

作为阁中阁之“内阁”的筒形体量,其体块在落地处收分,由下向上放大托举,在内部形成马蹄形剧场。“外阁”由传统屋盖形式包裹,以木椽和瓦屋面的硬山顶建筑意向回应城市街道和城区肌理。

外部,漂浮的硬山顶与大殿体量相近,在其两侧生长出两个平屋顶,与大殿耳房高度一致,并围合出两个耳房院落。如此一来,加建部分的外部形体节奏和平面布局分别与古建形式和院落布局形成了连续。

而材料上,加建部分除屋面做法外均采用钢混结构,清水木模混凝土的灰色在色泽上与古建筑墙近似,混凝土肌理由6公分宽的樟子松板错缝排列拓印而成,小尺度木模肌理给人以木的温和亲近感,柔化了混凝土本身坚硬冰冷的印象。