0 引言 截至2013年底,全球已建成的超过300m 的超高层建筑约85栋;超过200m 的约870栋;仅2012年初到2013年底,全球建成的超过300m的超高层建筑约30栋;超过200m的约180栋。20世纪,我国的超高层建筑非常少,1990年超过200m的建筑仅有5栋;进入21世纪,超高层建筑在我国得到了蓬勃发展,到2011年底,全国已建成的200m以上的超高层建筑有230栋,其中2011年全年就建成了23栋。目前,我国在建的200m以上的超高层建筑达230栋,远远超过了世界上任何一个国家。截至2012年,在全球已建成的高度排名前20名的超高层建筑中,我国占了50%,到2020年,这一比例预计将增加到60% (见图1)。

0 引言

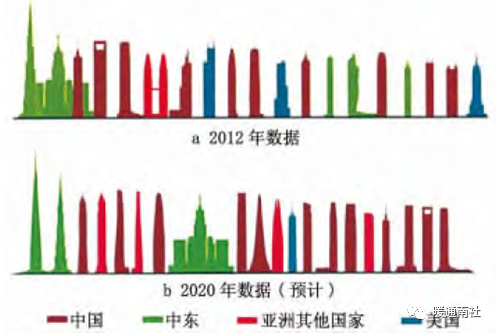

截至2013年底,全球已建成的超过300m 的超高层建筑约85栋;超过200m 的约870栋;仅2012年初到2013年底,全球建成的超过300m的超高层建筑约30栋;超过200m的约180栋。20世纪,我国的超高层建筑非常少,1990年超过200m的建筑仅有5栋;进入21世纪,超高层建筑在我国得到了蓬勃发展,到2011年底,全国已建成的200m以上的超高层建筑有230栋,其中2011年全年就建成了23栋。目前,我国在建的200m以上的超高层建筑达230栋,远远超过了世界上任何一个国家。截至2012年,在全球已建成的高度排名前20名的超高层建筑中,我国占了50%,到2020年,这一比例预计将增加到60% (见图1)。

图1 全球最高20栋建筑的地区分布

超高层建筑的飞速发展,给勘察设计行业包括暖通专业在内的各专业都带来了许多新问题,对这些问题进行深入研究,特别是对其中关键技术问题进行研讨与分析,具有非常重要的意义。

空调水系统竖向分区是超高层建筑空调设计中一个非常关键和重要的环节,空调水系统竖向分区是否合理,将会对工程的安全性、节能性、经济性和运行管理等产生重大的影响。目前国内相关规范和技术措施对空调水系统竖向分区尚无具体规定,设计人员对此缺乏清晰的认识。因此,对空调水系统竖向分区进行深入研究是非常重要和有意义的。国外特别是美国和日本在此方面已进行了一定的研究,虽然从公开的文献资料中尚未查阅到300m以上超高层建筑空调水系统竖向分区方法,但其设计理念已在工程案例中有所体现。随着我国超高层建筑的蓬勃发展,国内此方面的研究工作也有了一定的进展,其成果已在文献资料和一些拥有自主知识产权的工程案例中得到体现。本文在总结前人工作的基础上,基于理论与工程案例,分析研究超高层建筑空调水系统竖向分区方法。

1 影响空调水系统竖向分区的主要因素

随着建筑高度的不断增加,空调水系统工作压力也逐渐增大,为解决设备和管道系统高承压问题,可采用设置板式换热器竖向分区或选择高承压设备和管道系统方案。当采用设置板式换热器竖向分区方案时,虽然系统工作压力较低,但由于中间换热设备和分区循环泵增多,从冷源供出的冷水经换热设备梯级换热后温度升高,能源利用效率降低,末端设备换热面积增大,投资和能耗亦随之增加,运行管理复杂。当采用高承压设备和管道系统方案时,虽然系统工作压力较高,设备和管道系统投资有所增大,但由于节省了中间换热设备和分区循环泵,冷水温度和末端设备换热面积不变,与竖向分区方案相比,投资和能耗降低,能源利用效率提高,运行管理简单,在安全性、节能性、经济性和运行管理等方面具有综合优势。因此,设备和管道系统承压能力的选择和如何充分利用设备和管道系统承压能力,尽量减少竖向分区,便成为影响空调水系统竖向分区的主要因素。

2 设备和管道系统承压

对已建成工程案例所做的调研结果表明,由于承压能力选择的依据不同,不同工程中设备和管道系统的承压多种多样。因此,有必要通过对现行国内外规范标准及产品参数的调研,分析设备和管道系统承压能力,为确定超高层建筑空调水系统竖向分区原则提供依据。

2.1 设备(含阀门)的承压

表1中是目前产品标准对冷热源和末端设备及阀门的承压或压力试验规定。除GB/T19232—2003《风机盘管机组》标准明确规定了承压要求外,其余设备标准对设备承压没有明确规定,仅给出了设计压力下压力试验的相关要求。设备常用压力系列值见表2。从表2中可知,风机盘管机组的最大承压为1.6MPa,与标准要求一致;空调机组的最大承压为1.6MPa;常规冷水机组的最大承压为2.0MPa,经过特殊设计后,可以达到3.0MPa;板式换热机组的最大承压和水泵最大工作压力均为2.5MPa。阀门的承压规格最多,设计时根据系统的工作压力选取即可。

表1 设备承压或压力试验规定

表2 不同厂商产品承压调研结果

注:括号内数据为其中一家企业的产品承压值。

2.2 管道系统承压

本文中所述管道系统包括管材、管道连接方式和附件三部分。国内标准对金属管材和管道连接的承压规定见表3,4。

表3 钢管的承压规定

表4 钢管应用于空调水系统时不同连接方式的承压规定

注:GB50243—2002《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,钢塑复合管道螺纹连接适用工作压力不大于1.0MPa;钢塑复合管道法兰

与沟槽连接时,工作压力不大于2.5MPa。

国外的标准体系与国内基本类似,管材、管道连接方式、管道配件和阀门的承压均分别规定,以美国为例,一般由美国机械工程师协会(ASME)制定。在此基础上,还给出了系统标准体系,如美国供暖制冷与空调工程师协会(ASHRAE)在遵守这些标准的基础上,根据不同系统、管材、连接方式和配件材料给出了系统最大工作压力,如表5所示。

英国暖通空调设计手册《CIBSE Guide Books》也有类似的规定。

2.3 小结

2.3.1 设备承压通过调研发现:

1)对于普通风机盘管,除一家企业的产品承压为1.75MPa外,其余企业的产品承压均不超过1.6MPa。

2)对于空调机组盘管,除一家企业的产品承压为1.75MPa外,其余企业的产品承压均不超过1.6MPa。

3)冷水机组最大承压一般不超过2.0MPa。

4)水泵、板式换热机组最大承压均不超过2.5MPa。

5)阀门的承压可根据系统工作压力选取。

2.3.2 管道系统承压

1)薄壁不锈钢管道最大承压不能超过1.6MPa钢塑复合管、铜管最大工作压力不超过2.5MPa。

焊接钢管和无缝钢管的承压与壁厚成正比,与管径成反比,应根据系统工作压力、温度和管径选择钢管材质和壁厚;当系统工作压力≤1.6MPa时,可采用焊接钢管,当系统工作压力大于1.6MPa时,宜采用无缝钢管。

表5 《ASHRAE Handbook》给出的系统最大工作压力

注:A53B指ASTM(美国材料试验协会)A53标准B级;ERW 为电阻焊;XS为加厚壁厚。

2)管道系统承压主要取决于连接方式承压。

螺纹连接最大承压不超过1.6MPa;卡压、卡套连接最大承压不超过1.6MPa;沟槽连接采用螺纹式机械三通时其最大承压为1.6MPa,不采用螺纹式三通时最大承压为2.5MPa;螺纹法兰连接最大承压为1.6MPa,普通焊接法兰连接最大承压为2.5MPa,特殊工艺的法兰可以达到4.0MPa,甚至更高的承压要求;焊接连接承压可以达到管道本身的承压要求。

3)管道附件的承压应根据系统工作压力选取。

3 案例分析

3.1 案例概况

笔者调研了20个项目,其中17个在国内且已建成(15个在大陆,占调研项目总数的75%,港台2个,占10%),占调研项目总数的85%,其余在国外,占15%;2000年以后建成的项目16个,占调研项目总数的80%。图2显示了调研项目的高度和层数。

图2 调研项目的高度和层数

3.2 空调冷热源分析

所有工程项目的冷源均采用电制冷机组,部分工程采用直燃机或蒸汽吸收式制冷机作为辅助和备用冷源;热源以锅炉和区域供热为主。冰蓄冷技术得到了越来越多的应用,2006年以后新建的1个项目中,10个项目采用了冰蓄冷;最高楼层高400m以上的8个项目中,7个项目采用了冰蓄冷;国外和中国港台的5个项目中,4个项目采用了冰蓄冷。

3.3 设备承压分析

表6为与图2对应的各项目设备设计承压情况。通过分析可以总结出如下结论:

1)建筑高度越高,设计师越倾向于选择高承压的冷水机组;一般情况下(尤其是300m以下的建筑),冷水机组的承压在1.6MPa以下。

表6 设备承压情况

2)无论建筑高度如何变化,空调末端的设计承压均不超过1.6MPa。

3)当冷水机组或板式换热器和水泵需要增大承压时,设计师倾向于优先增大板式换热器和水泵的承压来应对建筑高度的增加,很多项目选择采用承压为2.5MPa的板式换热器和水泵。

3.4 空调水系统分区方式分析

在调研的20个项目中主要有3种分区方法,如图3所示。

图3 分区方案分类

1)15个项目采用单能源中心方式,且能源中心均设置在地下室,占调研项目总数的75%。

2)3个项目采用双能源中心方式,占调研项目总数的15%。

3)2个项目采用分段设置冷源方式,占调研项目总数的10%。

3.4.1 单能源中心(有些超高层建筑顶部观光层另设了独立冷源,也归入此类)

3.4.1.1 一次换热方式

单能源中心一次换热方式用于建筑最高楼层高度低于400m、系统高度(系统高度指空调水系统最低点至最高点的高度)低于410m的建筑。如图4所示,有以下几种设计方案。

1)系统高度低于240m建筑常用分区方案

图4 一次换热方式不同的分区方案

① 方案1。制冷机设置于地下设备用房内,120m以下区域由制冷机直供,保证制冷机和此分区内的空调末端承压小于1.6MPa;在中间设备层设置板式换热器进行一次换热,向120m以上域供冷,保证此分区内的空调末端承压小于1.MPa。这种方式最大系统高度不超过240m,是最普遍的设计方案,16#项目即采用此方案。

② 方案2。制冷机与换热器均设置于地下设备用房内,120m以下区域通过板式换热器一次换热供冷,120m以上区域由制冷机直供。这种方式最大系统高度不超过200m,保证制冷机的承压小于2.0MPa。通常应用于系统高度240~410m建筑的低区。20#项目采用了此方案。

③ 方案3。制冷机与换热器均设置于地下设备用房内,换热器分为两组,其中一组承压为1.6MPa,供建筑低区;另一组承压为2.5MPa,供建筑高区。这种方式最大系统高度不超过210m,在日本的某些建筑中有应用。

④ 方案4。不设换热器,将冷水机组分为两组,其中一组承压为1.6MPa,供建筑低区;另一组承压为2.0MPa,供建筑高区。这种方式系统最大高度不超过200m,通常应用于系统高度240~410m建筑的低区。

2)系统高度240~410m建筑常用分区方案系统高度240~410m的建筑,其200m以下区域可采用方案2和方案4分区方式。通过案例汇总分析,归纳出4种系统高度240~410m建筑常用的分区方法。

① 方案1。制冷机设置于地下设备用房内,在不超过120m的设备层设置板式换热器进行一次换热,换热器分为两组,其中一组承压为1.6MPa,供120~240m区域;另一组承压为2.5MPa,供240m以上区域。这种方式最大系统高度不超过330m,是应用最普遍的设计方法,15#项目采用了此方案。

② 方案2。制冷机设置于地下设备用房内,将冷水机组分为两组,其中一组承压为1.6MPa,供120m高度以下区域;另一组承压为2.0MPa,供120~200m区域(也可以全部采用2.0MPa高承压制冷机,通过板式换热器供120m以下区域)。在不超过200m设备层设置一次换热器,供200m以上区域。这种方式最大系统高度不超过410m,9#项目采用了此方案。

③ 方案3。基于方案2,当采用冰蓄冷方案后,由于板式换热器的承压可达2.5MPa,使得此方案的最大系统高度能达到420m,11#项目采用了这种设计方法。

④ 方案4。方案2采用高承压的制冷机才能实现,如果仍采用1.6MPa以下低承压制冷机,那么当系统高度超过330m时,也可考虑采用二次换热方式。但调研的案例中,均没有采用这种方式,也说明设计师均倾向于在满足设备承压要求的同时,尽量减少换热次数。

3.4.1.2 二次(多次)换热方式

单能源中心二次(多次)换热方式用于建筑最高楼层高度400~600m、系统高度低于620m 的建筑。如图5所示,有如下2种方案:

图5 二次(多次)换热方式不同的分区方案

1)方案1。制冷机设置于地下设备用房内,将冷水机组分为两组(也可以全部采用2.0MPa高承压制冷机,通过板式换热器供120m 以下区域),其中一组承压为1.6MPa,供120m高度以下区域,另一组承压为2.0MPa,供120~200m 区域。在不超过200m 高度处设置一次换热机组,在不超过410m高度处设置二次换热机组,这种方式最大系统高度不超过620m,4#项目即采用此方案。

2)方案2。基于方案1,当采用冰蓄冷方案后,由于板式换热机组的承压可达2.5MPa,使得此方案的最大系统高度能达到630m,2#,3#,6#项目均采用了这种设计方法(见图5)。

3.4.2 双能源中心

双能源中心用于建筑最高楼层高度超过400m的建筑,且不同的能源中心对应服务于建筑中不同的功能区域。如图6所示,有如下3种方案:

1)方案1。裙房部分设置单独的能源中心,裙房以上酒店或者办公区设置另一个能源中心。这种方式主要是针对裙房和塔楼分属不同的物业,或者有截然不同的使用要求,适用的最大系统高度与二次换热方式基本一致的建筑。6#项目即采用此方法。

2)方案2。当顶部酒店系统高度低于120m时,可考虑为其设置独立的电动冷水机组。建筑其他部分则使用建筑底部的能源中心。这种方案可实现的最大系统高度为740m。8#项目采用此方案。

3)方案3。在单能源中心方案(即系统高度

240~410m建筑分区方案2,3)的基础上,在竖向再增加一个同样的分区方案。这种方案可实现的最大系统高度为820m。1#项目采用此方案。当然如果每个能源中心均考虑二次换热,其最大系统高度还可以进一步增加。

图6 双能源中心案例及分区方案

再增加一个同样的分区方案。这种方案可实现的最大系统高度为820m。1#项目采用此方案。当然如果每个能源中心均考虑二次换热,其最大系统高度还可以进一步增加。

3.4.3 分段设置冷水机组

分段设置冷水机组理论上可用于任意高度的建筑,其优势在于无梯级换热,可减少?损失及梯级换热对冷源和末端设备的影响;其缺点也非常明显,首先是冷水机组位于百米以上高度的设备机房内,冷水机组特别是大型水冷机组运输难度较大,且当建筑投入使用后,由于一般货梯的载重量和空间无法满足整机和大型部件运输要求,很难实现整机和大型部件更新;此外,噪声、振动处理也比较复杂。12#和13#项目均为我国20世纪90年代建成的超高层建筑,由于当时国内没有高承压的冷水机组,且板式换热器技术也不过关,因而采用了此方案(见图7)。实际上这种设计方案在目前来看仍然有很多可借鉴的地方,值得进一步深入研究、探讨其在超高层建筑中应用的合理性。

图7 分段设置冷水机组案例及分区方案

3.5 小结

3.5.1 冷热源

1)所有项目冷源都采用电制冷,部分采用直燃机或蒸汽吸收式冷水机组作为辅助冷源;

2)项目热源一般为市政热力或蒸汽锅炉;

3)冰蓄冷得到了广泛应用,400m 以上的8个项目中的7个项目,5个国外、中国港台项目中的4个项目采用了冰蓄冷。

3.5.2 换热次数

所有项目均采用板式换热器,换热次数均不超过两次。

3.5.3 设备和管道承压

所有项目末端设备的承压均不超过1.6MPa,冷源和板式换热器及其管道的承压则根据项目的具体情况选择不同的承压要求,但承压均不超过2.5MPa。

4 超高层建筑空调水系统竖向分区原则

依据上述分析并结合现行设计规范和技术措施的规定,可总结出空调水系统竖向分区原则:

1)空调水系统的竖向分区应根据设备、管道及附件的承压能力确定。

2)末端设备的承压不宜超过1.6MPa。

3)冷水机组和板式换热器的承压应根据项目的具体情况选择不同的承压要求,冷水机组承压不宜超过2.0MPa,板式换热器承压不宜超过2.5MPa。当冷水机组或板式换热机组和水泵需要增大承压时,宜优先增大板式换热机组和水泵的承压。

4)系统最大工作压力不宜超过2.5MPa。

5)系统工作压力不超过1.6MPa,管道连接方式可采用螺纹连接、沟槽连接、法兰连接和焊接连接;系统工作压力大于1.6MPa且不超过2.5MPa,管道连接方式可采用焊接法兰连接、沟槽连接和焊接连接。

6)当系统高度低于620m 时,冷水机组可不上楼;当建筑高度超过620m,可考虑冷水机组上楼。

7)当系统高度超过410m 时,建筑的上段和下段具有不同的功能区且各区需要独立管理时,可考虑冷水机组上楼。

8)尽量避免采用冷水机组上楼方案。当采用冷水机组上楼方案时,应制定安全、可靠、合理的技术方案,以满足冷水机组和大型部件运输、安装及调试和运行维护等要求。

9)尽量减少换热次数,一般不超过两次;两次换热或者多次换热时,冷源可考虑采用蓄冰方式。

5 不同高度超高层建筑空调水系统竖向分区方案依据上述超高层建筑空调水系统竖向分区原则,可得到不同高度超高层建筑空调水系统竖向分区方案:

1)系统高度120m 以下的建筑,水系统竖向可不分区,所有区域冷量由制冷机直供。

2)系统高度120~240m的建筑,推荐采用图8a方案。

3)系统高度240~330m的建筑,推荐采用图8b方案。

4)系统高度330~410m的建筑,推荐采用图8c方案。

5)系统高度410~620m 的建筑,当建筑功

能单一时,推荐采用图8d方案。当建筑在竖向(上段和下段)具有不同的功能区且各区需要独立管理时,推荐采用双能源中心方案,每个能源中心供冷区域可按冷水机组直供和图8a,b,c确定竖向分区方案。

图8 不同系统高度竖向分区方案

6)系统高度超过620m 的建筑,推荐采用双能源中心方案,每个能源中心供冷区域可按冷水机组直供和图8确定竖向分区方案。由于图8d方案最大系统高度可达620m,故双能源中心方案最大组合系统高度可达1 240m。

7)图8c和8d方案也可采用一组高承压冷水机组,通过板式换热器供120m以下区域。

8)图8推荐的竖向分区方案均为该方案能够达到的最大系统高度,当具体工程情况与推荐方案不同时,建议按竖向分区原则并结合工程具体情况进行相应的调整。

9)空调热水系统竖向分区方案可参考空调冷水系统竖向分区原则,此处不再赘述。

6 结语

通过对设备及管道系统承压能力和工程案例分析,总结了超高层建筑空调水系统竖向分区方法,得出了超高层建筑空调水系统竖向分区原则,给出了1240m以下不同高度超高层建筑空调水系统竖向分区方案。

本文所述竖向分区原则和竖向分区方案为原则性建议,在具体工程中,空调水系统竖向分区方案还需根据工程具体情况,并结合相关标准、政策法规、施工工艺、施工水平和运行管理水平,经技术经济比较后确定,以实现安全、节能、经济、合理的设计目标。

本文来源于互联网。