1 水中硫酸盐典型去除方法及特点

1 水中硫酸盐典型去除方法及特点

1.1.1 膜处理法的典型工艺流程及处理效能

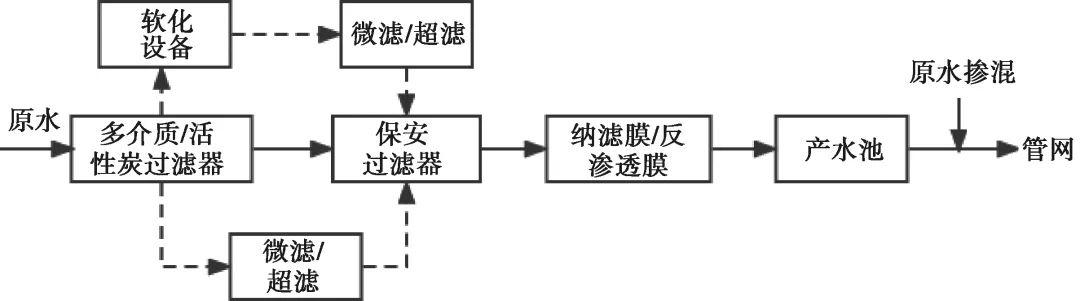

具备硫酸盐去除功能的膜处理法主要包括电渗析、反渗透和纳滤3类处理方法。为保障系统正常运行、缓解膜污染问题,膜单元进水的要求一般为浑浊度小于1 NTU、污泥密度指数(SDI)小于3。实际工程应用中一般需设置前处理工艺,根据原水水质情况可选择多介质过滤、活性炭吸附、超滤或微滤等工艺的一种或多种组合,部分高硬度原水还需要考虑增设软化设施作为前处理。典型工艺流程如图1所示。

图1 膜处理去除硫 酸盐 的典型工艺流程

反渗透、纳滤、电渗析这3类膜处理工艺均可以有效去除水中的硫酸盐,但去除率存在一定的差别,分别为≥97%、80%~95%、40%~70%。然而,这3类膜处理工艺建设成本均较高,一般在2 000元/(m 3 ·d -1 )以上。运行成本存在一定的差别,一般为0.5~2.5元/m 3 ,其中电渗析运行费用最高,为1.2~2.5元/m 3 ,纳滤运行成本最低,可控制在0.5元/m 3 左右。

1.1.2 膜处理法存在的典型问题

膜污染是膜处理工艺在工程应用中普遍存在的问题之一,且过滤精度越高,膜污染问题越严重。根据膜污染成分的差异,可分为有机污染和无机污染。其中,无机污染是除硫酸盐过程中最主要的膜污染成分,主要原因是在高回收率条件下,水中的阴、阳离子得到了极大的富集,增加了在膜表面沉积的可能性。膜的无机污染涉及的成分比较复杂,其中以各类钙盐最受关注。图2列出了近年来针对导致膜污染的典型无机钙盐的研究情况。可以看出,CaS O 4 是导致膜污染最典型的物质成分,BaS O 4 、SrS O 4 等其他硫酸盐也是造成膜堵塞的重要原因。因此,在利用膜处理法去除水中硫酸盐时,硫酸盐在膜上的沉积及其所导致的膜污染是需要重点关注的问题。

图2 近10年来膜材料无机污染研究频次

目前,规避膜污染的研究和应用主要表现在新型膜材料研发及表面改性、高效前处理工艺的设置 、新型阻垢剂的应用和运行操作条件优化4个方面。

①新型膜材料研发及表面改性

膜的性质是影响膜污染的重要因素,膜表面的粗糙度与其表面的无机颗粒沉积、结垢几率呈现明显的正相关性。相关研究表明,针对膜材料的调整或改性可以有效延缓硫酸盐造成的膜污染:聚酰胺膜较乙酸纤维素膜更易导致硫酸盐沉积,且更加难以清洗,因此,为避免硫酸盐结垢,应尽量避免采用聚酰胺膜;与疏水膜相比,CaS O 4 更易在亲水膜表面结垢,可通过增强膜表面的疏水性抑制硫酸盐结垢。

②高效前处理工艺的设置

结合导致膜污染的主要成分以及膜污染过程,膜工艺单元进水应控制合理的有机物、颗粒物及易沉积离子含量。因此,一般膜处理工艺前均设置活性炭吸附和多介质过滤来去除有机物、颗粒物,特殊情况下考虑设置超滤或微滤强化颗粒物的去除。然而针对高含盐量、高硬度原水则需增设软化除硬设施,规避过量离子在膜表面的沉积:针对昆明高碳酸盐原水的水质,采用阳离子交换树脂作为预处理工艺,避免了反渗透膜长期运行结垢的可能性,大幅延长反渗透清洗周期;采用磁絮凝作为预处理工艺,在投加280 mg/L石灰、40 mg/L聚合氯化铝(PAC)、75 mg/L磁粉情况下,可将原水中418 mg/L的总硬度降低至166 mg/L,有效延缓膜通量衰减。

③新型阻垢剂的使用

添加阻垢剂是目前最常见的控制硫酸盐结垢的方法。投加少量的阻垢剂(通常为几毫克每升)即可以与易沉积离子形成新的络合物,减缓沉淀物的形成,且络合物可以通过改变晶体结构抑制晶体进一步形成。目前常用的阻垢剂主要有聚磷酸盐、聚丙烯酸和马来酸酐。由于目前最广泛应用的磷酸盐类阻垢剂在水中易水解形成正磷酸盐,产生Ca 3 (P O 4 ) 2 沉淀从而加剧膜结垢,且磷元素的存在易造成水体富营养化,应用受到一定限制。近年研究的聚丙烯酸、马来酸酐等阻垢剂具备良好的阻垢效能,且绿色、环保,后续经大规模应用示范后具有较好的应用前景。

④运行操作条件优化

优化运行操作条件主要通过改善过滤过程的流体动力学来缓解硫酸盐结垢。Lee等通过旋转反渗透膜,增加离子碰撞的概率,在促进结晶的同时,抑制沉淀颗粒沉积在膜表面,且加快反渗透膜的旋转速度会进一步增加液体剪切力,有效缓解硫酸盐在膜表面的结垢。然而,在实际工程应用中的效能尚需进行综合评价。实际应用中通过控制膜进水水质、优化膜进水流速、优化膜通量数值、改进膜过滤周期等操作条件的改变也可在一定程度上减轻膜污染,延长运行周期和浓水排放周期、增加运行压力和提高产水率均会加剧膜污染,而增大错流速度则可有效缓解膜污染问题。

药剂沉淀法的基本原理是通过投加药剂使 S O 4 2- 转化为难溶性物质,并从水中析出、去除的过程。根据使用药剂种类的差异可分为传统药剂沉淀法和新兴药剂沉淀法。

1.2.1 传统药剂沉淀法

传统药剂沉淀法中常用的药剂为BaCl 2 和CaCl 2 等,其涉及的反应过程如式(1)和式(2)。该方法目前常用在烧碱工业、矿井废水等工业废水的硫酸盐去除过程。

(2)

研究结果表明,通过投加BaC l 2 和CaC l 2 均可将原水中的硫酸盐质量浓度由512 mg/L降低至250 mg/L以内。BaCl2作为沉淀药剂时,处理流程简洁、效能较好,但药剂成本较高且有毒,不适用于饮用水处理;使用CaC l 2 的整体运行成本较低,且可得到副产物石膏。考虑到CaSO 4 溶解度大[25 ℃时的溶度积为7.1×10 -5 (mol/L) 2 ],去除效率低,仅适用于小型且原水中硬度低的饮用水处理。

1.2.2 新型药剂沉淀法

为解决传统药剂去除效率低、处理成本高、适用范围窄等缺点,近些年新型药剂沉淀法被研发和应用。新型药剂沉淀法一般以添加铝离子为特征,并同时投加钙盐来实现硫酸盐的强化去除:利用铝离子水解产生的胶体对水中杂质进行吸附,并与水中硫酸盐生成难溶性的钙矾石(3CaO·AlO 3 ·CaSO 4 ·31H 2 O)晶体,降低硫酸盐在水中的溶解度,提高去除效率。利用PAC、CaCl 2 和CaO[或Ca(OH) 2 ]对宁夏某高硫酸盐、高硬度原水进行处理,结果表明:在PAC、AlCl 3 ·6H 2 O、Ca(OH) 2 (以CaO计)投加量分别为30、30、100 mg/L时,出水符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)要求。铝酸钙是近年来广受关注的另外一类新型除硫酸盐药剂,且具有来源广泛、价格便宜的优点。研究结果表明,在投加量为7.5 g/L时,可将原水的硫酸盐质量浓度由1 000 mg/L降低至低于250 mg/L。

1.2.3 药剂沉淀法所形成污泥的安全处置

根据投加药剂不同种类,药剂沉淀法会形成以CaSO 4 、钙矾石为主体成分的沉淀污泥,其后续的安全处置是影响其使用的关键因素之一。一般情况下,石膏常被用来作为污泥脱水处理中的骨架构建剂,提高污泥的过滤性、降低污泥含水率,实现污泥的资源化。CaSO 4 废渣也可作为水泥调凝剂,但需严格控制用量;钙矾石可被用作硫铝酸盐水泥生产的原材料或砷酸盐吸附剂,1 g/L的钙矾石可以去除86%~96%的砷酸盐。

药剂沉淀法在处理高硫酸盐饮用水过程中,根据药剂不同可得到不同的副产物,但存在材料成本过高等问题,且在硫酸盐去除过程中,因药剂沉淀所需加药量较大,可能引起饮用水水质指标发生进一步变化。目前针对药剂沉淀法的研究仍停留于实验室阶段,在实际工程中,药剂去除效率不明确,且投加和动力费用会导致制水成本进一步提高;仅铝酸钙粉用于苦咸水预处理工艺,尚无法作为有效处理单元进行大规模推广应用。

1.3.1 离子交换法去除水中硫酸盐的效能

离子交换法利用离子交换树脂上的可交换基团,与水中硫酸盐进行离子交换,实现水中硫酸盐的去除。

离子交换树脂目前被广泛应用于工业废水中硫酸盐的去除,如酸性矿山废水和石油炼化废水等工业领域,并取得较好的去除效果。相关研究结果表明,离子交换树脂可以用于饮用水中硫酸盐的去除:利用A400和D301树脂对原水中硫酸盐进行去除,初始质量浓度为500 mg/L的原水最终出水质量浓度低于250 mg/L。磁性离子交换树脂(MIEX ? )可实现40%~80%的硫酸盐去除,硫酸盐质量浓度由350~420 mg/L降低为220~240 mg/L。目前尚未发现利用树脂去除饮用水中硫酸盐的典型工程案例,但根据已有研究成果,树脂已具备实际应用的基础条件。

离子交换法去除地下水中硫酸盐具有简单、高效、可再生的优点,且一般离子交换树脂对水中 S O 4 2- 的选择性较强,并可根据原水水质调整运行工况来满足处理需求。然而需要注意在硫酸盐去除的同时,会有等当量的阴离子(Cl - 、HCO 3 - 、OH - ) 进入水中,可能导致其他离子浓度超标。

1.3.2 离子交换废液的安全处置

树脂处理的再生废液一般可达到总体处理水量的1%~7%,具有高含盐量的特征,需要进行安全处置。树脂再生废液成分主要包括高浓度NaCl、硫酸盐及部分天然有机物(NOM),其中Cl - 、硫酸盐和有机物质量浓度分别达到2.6~19.1、0.3~24.3、0.04~1.60 g/L[以可溶性有机碳(DOC)计]。

针对再生废液中硫酸盐的去除方法主要有沉淀法、生物法和膜处理。利用沉淀法处理实际再生废液过程中,由于NOM覆盖在成核和晶体生长的位点,对硫酸盐沉淀过程抑制效果明显,需要消耗大量偏铝酸钠和Ca(OH) 2 ,处理效果仅可达到8%。Silva等利用生物厌氧反应器对初始质量浓度为12 000~35 000 mg/L的工业废水进行处理,硫酸盐去除率可达97%以上。但利用微生物处理则需保持废水中COD/ S O 4 2- 控制在>2,而目前废液中的比例远低于此限值。因此,尚需进一步研究废液中硫酸盐的合理处置方法。

树脂再生废液中的NOM主要为较小的带电有机物,如腐植酸和富里酸,目前主要通过膜处理对有机物进行处理。Elisabeth等利用二级电渗析技术对再生废液中的有机物进行回收利用,处理后的再生液与新鲜氯化钠溶液混合后,水质满足重复利用的条件,但有机物中掺杂有大量 HCO 3 - 、 S O 4 2- 、Na + ,限制了有机物的资源化利用。利用纳滤+膜蒸馏工艺处理再生废液,去除其中有机物并回收氯化钠,但其生成的盐纯度不足以在化学工业中使用,仅可作为道路除冰盐,且在过程中产生了严重的结垢现象。

利用膜处理实现再生废液中有机物和硫酸盐的同步去除,需考虑膜堵塞问题,尤其是高浓度有机物造成的膜污染,需要进一步研究确定。

吸附法利用多孔吸附材料与原水充分接触反应,将水中的 S O 4 2- 吸附于吸附剂表面,从而实现与水的分离。目前吸附法主要应用于矿山废水、污水处理厂等处理单元中。

硫酸盐吸附剂可分为无机吸附剂和有机吸附剂两大类,其中无机吸附剂应用较多。无机吸附剂主要有焙烧水滑石、柱撑蒙脱石、针铁矿等。不同吸附剂吸附容量(25 ℃)及处理成本如表1所示。

吸附法操作简单,吸附剂种类繁多,但整体应用成本较高(表1),且吸附剂受水质条件影响较大。目前仍处于实验室研究阶段,无实际应用工程案例。

对前期饮用水中硫酸盐去除工艺整理分析其优缺点及适用条件,结果如表2所示。

表2 处理高硫酸盐饮用水工艺优缺点及适用条件

2 饮用水中硫酸盐去除技术工程应用现状

由表2可知,在现有的硫酸盐去除技术中,膜处理法是相对成熟且效果稳定的处理技术。 实际工程应用中也主要采用了以反渗透、纳滤和电渗析为主的膜处理工艺(表3)。

表3 饮用水中硫酸盐去除现状工程项目

电渗析工艺通过使用活性炭电极的电导率和吸附性能,在电场力的作用下,将溶液中的阴阳离子移至电极的两端,形成一个中间去离子区,从而实现了溶液的脱盐。其脱盐能耗与原水含盐量呈正相关,处理过程中存在无法去除不带电荷的细菌和有机物,运行过程易结垢等问题,这阻碍了电渗析法在大规模饮用水除硫酸盐工程中的推广应用。目前主要适用于低中盐度苦咸水的小型饮用水处理工程,如长岛县试验站中通过电渗析法淡化苦咸水,其脱盐率在80%左右。

电渗析法在处理含悬浮物和高浓度COD的工业废水中,常与其他方法联合使用。目前已有混凝-电渗析法联合处理高矿化度矿井水的研究表明,离子交换膜易受某些高价离子和有机物的污染,装置运行过程中产生浓差极化引起结垢等。

(2)反渗透工艺

反渗透工艺可以有效降低出水中含盐量(总溶解固体),且具有净化效果好且稳定的优点,在水资源匮乏地区有明显优势。然而反渗透技术在处理过程中需较高压力驱动,导致处理能耗大、处理成本高以及膜寿命的减少。因此,在实际工程实践中,反渗透处理出水与原水按照一定比例混合可降低制水成本。山东德州瑞源水厂以反渗透膜作为主体工艺对臭氧活性炭池的出水进行了深度处理,处理后水中的硫酸盐质量浓度为1.5~4.5 mg/L,去除率达到95%,膜过滤后的出水和活性炭池出水以1∶2掺混后经消毒加压后提供给用户,其硫酸盐质量浓度在216.5 mg/L,在水质达标的基础上节省了制水成本。

(3)纳滤工艺

通过对实际工程案例的分析发现,纳滤工艺可以实现对硫酸盐的高效去除(>90%),且可部分去除总溶解固体(50%~90%)。而结合其运行情况可知,其动力能耗较反渗透技术降低30%左右,可以显著降低纳滤膜过滤技术的运行成本。相较于反渗透工艺,纳滤工艺因其运行过程中能耗较低、废水产率较低、可保留部分有益矿物质等优点而受到广泛关注,并成为目前水厂优质水生产中重点考虑的工艺。

但如果直接使用纳滤膜过滤原水,由于空间位阻作用,水中的大分子有机物会在膜上沉积,从而产生较厚的污垢,这些污垢会阻止水通过纳滤膜,增大滤液的阻力,从而导致纳滤过程的通量降低,造成较为严重的膜污染,极大缩短纳滤膜的运行周期。因此,在利用纳滤工艺进行硫酸盐去除前,需要设置配套的预处理工艺去除有机物,例如超滤或微滤工艺。同时,在纳滤膜运行过程中也添加一定量的阻垢剂可以有效防止膜的结垢。

(4)双膜法

双膜法是为保障反渗透工艺和纳滤工艺的正常运转而将超滤或微滤工艺作为前置处理工艺的一种方法。由 于超滤/微滤工艺可以有效截留大部分悬浮物、胶体和细菌等污染物,从而有效降低反渗透或纳滤膜的污染,保障系统稳定运行。该工艺具有占地少、工艺先进、自动化程度较高、处理效率高等特点,能够对水体中的硫酸盐进行有效的去除,从而进一步提高饮用水的质量,是目前饮用水处理工程中涉及纳滤膜、反渗透膜过滤的常用的应用方式。郑斌等对两种双膜法工艺对地下水中硫酸盐的去除效能进行了研究,反渗透膜对硫酸盐的去除率约为99%,纳滤膜则为98%,反渗透膜去除效能略微高于纳滤膜,但反渗透膜运行时所需的压力约为纳滤膜的两倍,造成的电耗相比纳滤也高出许多。综合经济分析,纳滤更适合作为双膜法的处理工艺。

3 饮用水中硫酸盐去除技术研发需关注问题

硫酸盐含量较高的水源主要苦咸水、高硫酸盐地下原水和高硫酸盐地表原水,其在原水水质特征及处理需求上存在一定的差别。

苦咸水:当海水入侵或蒸发作用较强、补给不足时,水中离子浓度会增大,形成总溶解固体质量浓度大于1 000 mg/L的苦咸水,且以1 000~5 000 mg/L的低盐度苦咸水为主,其水化学类型多为SO 4 ·C l - Na和SO 4 ·Cl-Na·Mg型。苦咸水中硫酸盐(以 S O 4 2- 计)、氯化物(以Cl - 计)、总硬度、总溶解固体普遍超标(表4),直接处理难度较大,需要考虑多种离子的同步去除,膜处理技术可以较好地满足处理需求。刘娟等认为,在处理矿化度小于1 g/L的苦咸水时,可通过纳滤进行处理;1~3 g/L的苦咸水可利用反渗透技术进行处理;3~6 g/L的苦咸水可采用纳滤+反渗透的工艺流程;大于6 g/L的苦咸水,可采用膜蒸馏法进行处理。需要注意的是,针对部分硫酸盐、总硬度含量均较高的苦咸水,在进行膜处理前尚需考虑软化作为前置处理。

表4 典型高硫酸盐原水质参数

高硫酸盐地下原水:我国超过400座城市和农村以地下水为饮用水水源。部分存在硫酸盐超标的问题,主要来源为硫酸盐岩石溶解和含硫矿物风化,一般多分布于煤矿丰富区域。由于岩石的溶滤作用,典型高硫酸盐地下原水普遍存在总硬度含量高的现象,需要考虑水中硫酸盐和硬度的同步去除。针对高硫酸盐地下原水的处理,可以选用膜处理工艺或者离子交换与硬度去除组合工艺。由于有机物产生的膜堵塞现象显著降低,降低了膜处理成本,可利用膜工艺进行处理,也可采取离子交换树脂等工艺与硬度去除工艺联合处理。特殊情况下,需要考虑除硬度软化工艺与膜处理的组合使用,减轻膜污染问题。

高硫酸盐地表原水:此类水源相对较少,主要是地表水源受到了不同程度的污染地下水或煤矿尾水的影响,表现为硫酸盐、总硬度以及有机物含量均较高的水质特征。针对此类水源,应在强化地表水常规处理工艺基础上,增设针对性除硫酸盐、除总硬度工艺,并适当强化有机物的去除。纳滤、离子交换+软化除硬度可作为典型的选择,并应注意膜系统浓水或离子交换再生废液的安全处置问题。

可以看出,针对硫酸盐含量较高的原水,比较可行的处理工艺为以反渗透、纳滤、电渗析为主的膜处理工艺和离子交换工艺,而这两类处理工艺在实际应用中均存在一定的问题,后续该领域的发展趋势与这些存在问题的解决有一定的关联,具体表现在以下几个方面。

(1)反渗透、纳滤、电渗析等膜处理工艺的优化和改进,具体包括新型膜材料的研发、绿色高效阻垢剂的开发、膜处理工艺的组成及运行条件优化。

(2)离子交换工艺的改进和提升,具体包括针对硫酸盐去除的大容量交换树脂研发、离子交换工艺的应用模式及运行参数优化、饱和离子交换树脂的再生方法改进。

(3)含盐生产废水的安全处置,具体包括典型膜处理工艺浓水的水质特征分析及安全处置关键技术、树脂再生废液的安全处置及资源化利用等。

(1)本文汇总了水中硫酸盐典型去除技术的优缺点及适用条件。在现有的硫酸盐去除技术中,膜处理法是相对成熟且效果稳定的处理技术。

(2)对实际工程应用中采用的反渗透、纳滤和电渗析膜处理工艺的水质条件、处理效能、成本等参数以及实际生产中出现的问题进行了汇总。

(3)明确了硫酸盐含量较高的3种水源:苦咸水、高硫酸盐地下原水和高硫酸盐地表原水的原水水质特征及处理需求,并提出了相应的处理工艺。

(4)针对硫酸盐含量较高的原水,比较可行的处理工艺为以反渗透、纳滤、电渗析为主的膜处理工艺和离子交换工艺,后续该领域的发展趋势为相应工艺的改造提升以及含盐生产废水的安全处置。